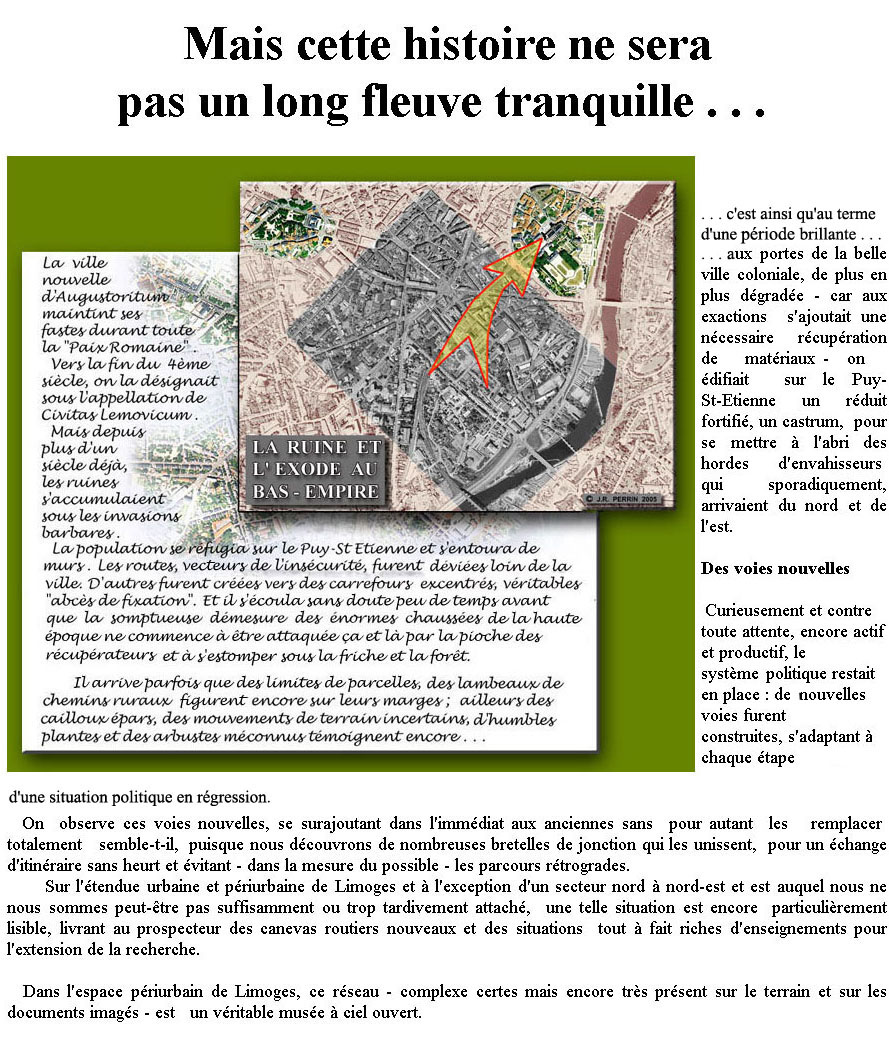

Disons tout de suite que les deux portes

ainsi représentées de la ville antique, ne font plus

problème pour nous depuis la longue enquête

que nous avons mené sur le sujet :

- à l'ouest, point de départ des voies de

Saintes (Mediolanum, en son temps ville-phare de la province d'Aquitaine) et de

Périgueux/Vesunna (la direction de Bordeaux : Burdigala), ne peut être que le carrefour

de la Croix-Mandonnaud que l'on ne peut séparer selon le temps et l'époque , du Carrefour Beaupeyrat.

- A l'est, le complexe Place Maison-Dieu, Porte-Tourny (Place Jourdan), Casseaux, est tout aussi explicite pour les

voies de Lyon (Lugdunum) et la voie de Bourges (Avaricum). Bourges qui fut elle aussi

en son temps, capitale d'Aquitaine.

Ainsi Cassinomago (Cassinomagus) à l'ouest (point rouge),

figure à 17 lieues gauloises d'Augustoritum, distance

parfaitement exacte. C'est l'étape importante et

monumentale de Chassenon.

Pour

les

spécialistes, les noms latins de nos villes actuelles sont en majorité connus

mais quelques-uns font encore problème. Ainsi, supputations mises à part,

la localisation de Sermanicomago au-delà de Chassenon est inconnu et si plus

loin, Aunedonnacum est l'ancien nom d'Aulnay, on peut se demander ce

que le rédacteur et/ou les copistes de la Table ont voulu

représenter en inscrivant ici une localité

située très au nord de la ligne directe

Limoges-Saintes :

on peut toujours penser à un itinéraire de liaison ou de

jonction mais à ce jour rien n'est évident.

Toujours à l'ouest mais sur la seconde voie voie,

Vesunna est Périgueux et Fines

(Thiviers peut-être), l'étape-frontière entre les

Lémovices et les Pétrocores. Au bout du chemin Burdigalo, Burdigala est Bordeaux. Mais Périgueux (Vesunna)

précisément, situé à plus de 100 km de

Limoges n'en affiche guère plus de 60 pour le rédacteur

de la Table.

A l'est

de Limoges, Acitodunum serait

Ahun mais Pretorio reste

mystérieux. A cet égard, il est probable que la mention

XIIII se rapporte à la distance entre la porte de la ville

antique et la première inflexion de la voie vers Avaricum

(sous la mention Bituriges). On sait seulement que le nom de

Pretorio représentait à

cette époque, un site

d'étape voire de séjour certainement somptueux, pour

d'importants personnages en mission : quelque chose comme un

hôtel pour

super-préfets IGAME ( "Inspecteurs

Généraux de l'Administration en Mission Extraordinaire")

ou carrément un gouverneur de province, un "procurator".

L'érudition locale

bataille toujours sur la localisation de ce qui fut sans doute un bel

édifice plutôt qu'une petite ville. Et pour cette

résidence, on a pu

essayer tout récemment de valider le site de

Sauviat-sur-Vige : sacrée décentralisation !

Fines représente la

frontière entre les Lémovices et les Arvernes dont la

capitale, Augusto-Nemeto, s'appelle aujourd'hui Clermont-Ferrand. Après cela, la

voie poursuivait jusqu'à Lyon (Lugdunum) capitale des

trois Gaules.

Mais, déjà nous avons perdu pied car le chiffrage

des distances, à nouveau, ne correspond à rien de simplement plausible.

Sur l'étape de

Limoges à St-Priest-Taurion, les itinéraires admis et

constamment rappelés par l'histoire locale depuis un

demi-siècle, sont divers, inutilement compliqués et nous n'ont

laissé au sol aucune trace.

Mais par contre et sur

une route venue par d'autres chemins, le St Priest d'antan est bien sur

la voie ainsi qu'en témoigne un gué proche de la vieille

église.

Et

de là jusqu'à Sauviat, le tracé

proposé

par COURAUD est assez bien cadré. Mais il a récemment

été pollué sans besoin par des propositions qui

émanent d'une recherche au sol (?) qui ne s'est pas encore approprié les

grands traits de la doctrine routière antique.

La

seconde voie,

toujours à l'est d'Augustoritum, est nécessairement orientée

au nord puisqu'elle va à Avaricum (Bourges).

Sur la Table et après une brusque inflexion , nous lisons

un

embranchement

vers Poitiers (Lemonum)

et celui-ci fait encore problème bien que l'on propose

encore et toujours des cheminements "bouche-trou" sans queue ni

tête et inutilement tourmentés.

L'archéologie a horreur du vide !

Une réputation mitigée

On comprendra dès

lors plus aisément pourquoi la

crédibilité de la vénérable Table de

Peutinger est généralement

médiocre au sein

des cénacles savants : le grand Camille JULLIAN

la considérait comme une totale ineptie. Plus

près de nous et pour Raymond COURAUD, qui tentait en 1960

de réhabiliter les itinéraires anciens à

partir d'autres sources, elle

avait

" la valeur d'un agréable et

inoffensif jeu pour les jours de pluie".

Ce

document figuré se montre paradoxalement

à la fois trop précis et trop ambigu,

pour

coller aux propositions "éclectiquement" savantes bien

qu'intensément évolutives, des

archéologues - au demeurant

peu nombreux - qui

poursuivent aujourd'hui sur cet étroit créneau , des

publications confidentielles.

Aussi, nous voyons bien que, pour

préserver un gisement où tout un chacun peut à tout moment puiser matière à une

nouvelle analyse et à de nouvelles thèses, on en pratique la lecture avec prudence et on observe

à son égard, une certaine suspension de jugement.

Nous savons aujourd'hui et nous l'avons dit, que le

relevé enfin exact et exhaustif de ces anciennes

voies antiques qui nous échappent encore, sera le

fait de prospecteurs laborieux et décomplexés qui se seront donné un jour, les

moyens de devenir - guidés par des images aériennes - des

analystes de terrain pointilleux.

Et qui pourront

voir un jour, leur patient travail éclairé par

l'apport érudit et le jugement de

l'archiviste savant : un sujet mineur entrera ainsi véritablement

dans l'Histoire.

Il

se pourrait

qu'à ce compte la table de Peutinger en soit un peu

réhabilitée : comme une très vieille Chanson de

Geste.

|