|

Jean Régis PERRIN

Gaulois et gallo-romains. Voies, habitats, structures et camps.

Pistes gauloises encore jamais vues au sol, mais que César utilisa.

Voies romaines de la conquête, somptuaires, au tracé tendu et qui intriguent toujours le prospecteur par leur rectitude et leur largeur arrogante. Fermes indigènes campées sur leur esplanade. Petits vicus et humbles sanctuaires. Et un camp militaire encore jamais remarqué : l'un des deux où César, de son aveu, vers la fin de la Guerre des Gaules, aurait fait hiverner des légions pour garder un oeil chez les Lémovices . . . Un foisonnement et une démesure dont l'érudition peine à reconnaître l'ampleur. |

|

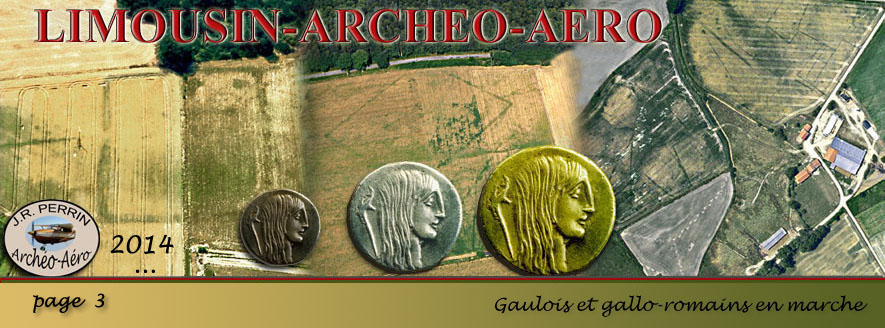

Nous n'avons rien trouvé dans la

forêt d'où

émanent les traces à gauche du cliché et à près d'un

kilomètre

au-delà du bouquet d'arbres à droite, la trace aborde un

ruisseau par un léger mais très net décaissement.

Mais plus rien ne transparaît sur l'autre bord.

Notez également que certains traits conservés du paysage agricole : des haies courbes, en bas du cliché, à droite, s'inscrivent en parallèlisme parfait avec la plus tardive sans doute des deux "grandes circulations". A deux mille ans de là, une telle persistence du canevas gaulois est étonnante, non ?

Signalons à ce propos que nous retrouverons à proximité de Limoges et considérablement plus étendue, une aire de conservation

de limites parcellaires orientées autour de

diverticules-échangeurs gallo-romains. Mais là, les grandes voies antiques

qui encadrent le dispositif signent un canevas routier issu de la

volonté romaine et l'inscrivent sans ambiguité dans la

longue époque de l'antiquité classique.

|

Des monuments méconnus :

les voies de la conquête, voies du Haut-Empire

Voies romaines et gallo-romaines

|

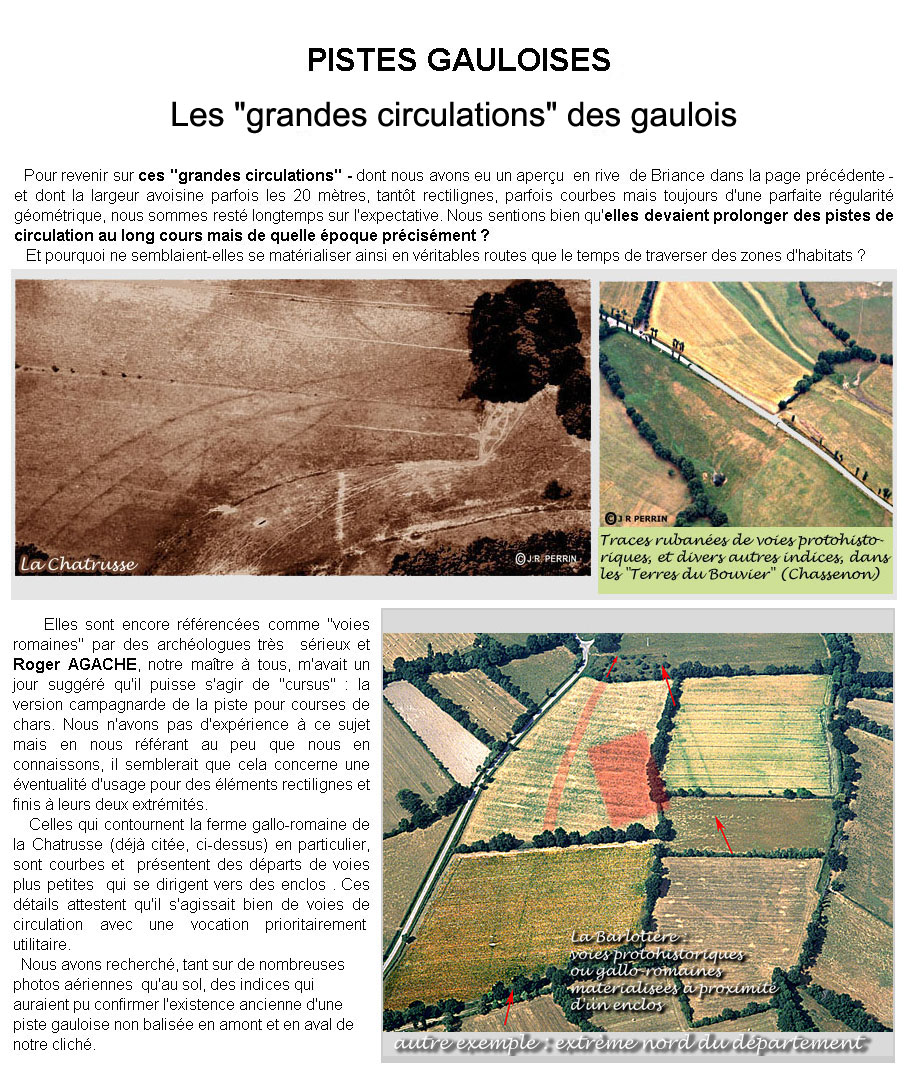

Sur ce vieux fonds ancestral, dans

cette Gaule récemment conquise mais loin encore d'être

acquise aux idées et volontés qu'on cherchait

à lui imposer, les besoins de déplacement du romain vainqueur et ses besoins

de points d'ancrage pour une pacification encore nécessaire, une

administration par définition rigoureuse et un fisc efficace, nécessitèrent un immense

réseau de voies de communication construit à

grand renfort de

fossés, de décaissements et de remblais et tracé par

des

géomètres pointilleux à qui une main-d'oeuvre

servile n'était sans doute pas mesurée.

Ce sont elles qui occuperont plus loin, l'essentiel des pages de ce site : "limousin-archeo-aero.fr"Et ces grandes entreprises routières dont aucun gaulois n'avait imaginé l'ampleur et qui furent d'abord l'oeuvre de militaires - "le Génie des Légions" - se situent dans la période de paix relative et d'expansion qui succéda à la conquête et qui dura à peine deux siècles : "le Haut-Empire". |

La Croix des Chanceaux

IN VINO VERITAS

|

La double parcelle de premier plan était autrefois

plantée en vigne : on se souvient d'un vin d'agapes, le

Rosé de Verneuil.

Après quelques années de jachère, un nouveau cépage a été planté, au tout début des années 1990. C'est dans cet intervalle que nous avons pris cette photo, au sud de Verneuil-sur-Vienne. |

Introduction à

la

structure des voies du Haut-Empire

|

A la jonction des parcelles, à droite, deux

larges traces parallèles matérialisent les

bas-côtés cavaliers d'une voie romaine de haute

époque.

Entre les deux banquettes, la chaussée, pillée de ses pierres et de ses soubassements cyclopéens depuis des siècles, a repris ce jour-là, l'apparence du sol environnant : c'est la voie stratégique d'Agrippa, en route vers Chassenon et Saintes. Comparez l'emprise antique à celle de la Départementale 47 toute proche, qui file à droite, derrière les arbres, vers le Pont-de-la-Gabie . . . |

|

L'élément de bas-côté manquant nous est connu; il est ici masqué

par la purge d'humidité que provoque le fossé de la route moderne situé

en contre-bas ou par une autre trace qui croise l'ancienne voie.

Car la trace transversale qui barre le cliché de gauche à droite est un incident géologique mineur connu des spécialistes : c'est la petite faille de la Merlie qui court depuis la Vienne en direction d'Oradour-sur- Glane. Il n'est pas inintéressant de remarquer que le compartiment qui fut un jour surélevé est de notre côté (bord franc de la ligne de faille) et le compartiment affaissé au-delà (bord estompé).Cette remarque est constamment à rappeler dans l'analyse des anomalies du sol quand on cherche à discerner ce qui appartient à la main de l'homme historique et ce qui provient du jeu des éléments naturels. L'érosion "nivellatrice", à travers les temps géologiques, a partiellement "raboté" le rejet et colmaté le dénivelé : le sol a ainsi retrouvé une planéité. Une telle faille se signale à l'observateur aérien par la nature du colmatage (sables, limons, dépôts organiques . . .) qui retient mieux l'humidité que le sol environnant et favorise de ce fait la poussée et la tenue de l'herbe. Nous y reviendrons longuement : la Voie d'Agrippa, c'était la grande route médiane de la Gaule aquitaine tracée et bâtie à l'appui de la conquête romaine, à la période augustéenne, dans les dernières années avant Jésus-Christ sous la vigilance d'Agrippa, neveu de l'empereur Octave Auguste. Si la photo de la Croix de Chanceaux ne permet pas de chiffrer les dimensions de la voie, on peut rappeler 3 km à l'est, les traces imposantes que cette voie fameuse a miraculeusement laissées en place malgé l'usure des siècles dans la forêt des Vaseix.: bien que tronqués et mal interprétés, les restes de sa magnificence sont encore bien visibles (voir les images ci-dessous).

Ainsi la chaussée antique s'établit à 11

à 12 mètres de largeur en moyenne en concordance avec les

mesures relevées au sol sur le site

du Bas-Félix, à la suite de notre photo de 1986 (voir pages suivantes) .

Les banquettes latérales par contre, affichent des

largeurs

très diverses - de 8 m à 2 m - et

parfois se réduisent à une seule trace du

côté amont ou même se confondent avec un

fossé unique dans les

forts dévers (photos ci-dessous).

Ces constats innovants ouvraient la voie à des idées nouvelles et permettaient de reprendre avec un oeil neuf le relevé de COURAUD datant des années 1960. Nous avons donc poursuivi nos vols suivis des nécessaires enquêtes au sol, recherchant des points de passage non équivoques et des détails inédits sur cette grande voie stratégique. Mais il nous a fallu quelques années

d'investigation, d'étude et de réflexion tranquilles assorties d'un déploiement certain d'imagination et de bon sens

pour entrevoir le début d'une solution au tracé de ces grandes voies.

Alors nous pourrons reprendre plus loin - et de façon

quasi définitive -

l'itinéraire de Saintes dont la découverte est enfin

arrivé à maturité

depuis Sauviat-sur-Vige jusqu'à Limoges et au-delà

jusqu'à Chassenon et la rivière Charente. Et

nous

ferons de même, pour un grand axe vers le nord par St Gence,

Rancon, Magnac-Laval ou Villefavard. Ou encore et bien que d'une

façon moins ample, pour quelques autres axes de circulation

antiques irradiant autour de Limoges. Une occasion d'améliorer ainsi l'indispensable expérience que

seule la réalité du terrain peut apporter.

Mais, ne soyons pas dupes ! "Tous les chemins mènent à Rome" dit-on, et les cartes antiques ne nous signalent que l'essentiel de ces grands itinéraires qui soutendent notre histoire antique. Pour nous, l'important n'est pas tant la route que les rencontres que l'on y fait. Comme dans la bougie . . . l'important, c'est la lumière. |

Quelques beaux restes . . .

|

Des chantiers de concassage.

|

Il était sans doute prévu que l'emplacement

ainsi

aménagé de la villa liée aux hortus que nous avons

évoquée à la page précédente, serait relié

en droite ligne et à peu de distance, à un site qui est devenu depuis lors celui d'une

petite ville qui invoque avec quelque raison sans doute, des racines antiques.

Les blocs cyclopéens

destinés à la confection de la voie se présentent ici directement approvisionnés sur le tracé prévu. La plupart est toujours en place;

d'autres ont

roulé à mi-pente . . . à moins qu'ils n'aient

jamais pu être hissés jusqu'au chantier.

|

|

Comme on le

voit

ci-contre, ce n'était pas des pierres d'oeuvre classiques mais

des blocs

de plusieurs tonnes

destinés à être concassés en fonction des

besoins des maîtres d'ouvrage. Leur forme, leur volume et donc

leur poids expliquent qu'après la phase d'abandon, la plus

grande partie soit demeurée en place. Ces mêmes

caractéristiques excluent qu'ils aient pu être

acheminés par charroi.

Il faut donc imaginer un déplacement par trainage des blocs, enchaînés sur des fardiers rustiques. |

|

Notons au passage que

les responsables des tracés antiques proposés au public, de voies de notre région, n'ont jamais à ce jour rencontré ces

chantiers de concassage ou les ont méconnus.

Nous

reviendrons par des photos sur l'existence de ces chantiers .Mais parfois l'architecture des voies, a suscité quelques commentaires de géologie comparée au milieu desquels nous ne retrouvons pas grand chose de nos constats. En un endroit au moins, près de Limoges (l'Echo), un petit dépôt de roches fractionnées a pu être qualifié officiellement de "déchets de taille" ! Auriez-vous imaginé que des cantonniers puissent produire des déchets de pierre sur leurs chantiers ? A propos , connaissez-vous la mignonnette ? Au même endroit, un fort gisement de blocs cyclopéens n'a pas été remarqué. Tantôt émergeant de la broussaille, tantôt semi-enterrés voire même abandonnés à proximité dans un labour en raison de leur taille, la présence de ces rochers imposants n'a pas été prise en compte. Le poids des idées reçues et éternellement reconduites, une érudition foisonnante qui a pris le pas sur des prospections indigentes menées trop rapidement avec une absence de curiosité et d'imagination évidentes, disqualifient lourdement les tracés de la voirie antique en Limousin. |

Des solins de calcaire battu.

|

Autre touche innovante au

chapitre des voies antiques : sur quatre sites j'ai rencontré -

au cours de mes prospections au sol - des soles de calcaire battu

d'une compacité incroyable, sous l'assise arasée de ces grandes voies.

Qui l'eût cru ? Ces constats sont venus en renfort à de nombreuses

trouvailles de gros rognons de silex

que j'avais faites au milieu de tas d'épierrement en

lisière des cultures et qui me posaient un réel

problème. La découverte des solins de craie

|

|

| en a

résolu une partie : les rognons de silex étaient arrivés avec le calcaire importé des régions voisines.

Entre

autres indications, la présence de matériaux

hétéroclites et hétérogènes dans le

bâti des fermes et des villages riverains des voies antiques - y

compris l'origine des blocs cyclopéens évoqués plus haut - plaident pour des sources

d'approvisionnement lointaines et variées. Le

concours de géologues s'avèrerait indispensable pour

rechercher la provenance de ces approvisionnements.

Parlant de

l'origine des matériaux de construction des voies

romaines, la littérature classique évoque

souvent de petites carrières de proximité dont on

n'a d'ailleurs

jamais formellement retrouvé les traces; on verra que si l'opinion n'est pas à rejeter, elle s'avère pour le moins

insuffisante au vu de l'énormité du pavement des chaussées des voies militaires de la conquête.

|

Tranchées routières et autres signes

|

On comprendra que finalement ce soient ces grandes routes romaines qui se sont de prime abord imposées à moi par les marques puissantes qu'elles ont gravé dans le paysage :

- les restes de tranchées routières monumentales destinées à négocier des ruptures de pente que les techniciens romains auraient jugé intolérable de ne pas adoucir, |

|

- les anomalies de texture des sols qui rompent aujourd'hui encore la régularité des cultures,

Des routes qu'il faut d'abord avoir vues du ciel si l'on

veut en reconnaître les traces au

sol. - les dépôts des carriers antiques, - les fouilles des récupérateurs venus un jour s'approvisionner pour bâtir des routes nouvelles ou de simples maisons. Et tant d'autres choses auxquelles on n'avait jamais pensé. |

|

Car autant l'avion est

le seul moyen à la fois puissant et rapide à

pouvoir nous offrir la perception globale des

terroirs protohistoriques et antiques, autant la démarche de retour au sol

pour l'analyse et la compréhension des phénomènes, est le moyen

essentiel voire unique de formation de

l'archéologue-découvreur.

Depuis plus d'un demi-siècle les couvertures verticales de l'Institut Géographique National (renouvelées tout les cinq ans en moyenne) ont été un moyen supplémentaire d'appréhender en relief de vastes territoires et - à défaut de certitudes absolues - de bâtir des stratégies de recherche très efficaces. La couverture de 1959 / 60 utilisée par Raymond Couraud, a depuis lors suscité si peu de curiosité qu'elle attend depuis 50 ans l'intérêt des archéologues , dans la quiétude des réserves de la Bibliothèque Francophone Multimédia, à Limoges. Nous en reparlerons car ces documents anciens exceptionnels viennent en appoint des couvertures publiées aujourd'hui sur le net qui offrent - elles - une facilité d'emploi inégalée. |

Des voies qui mènent vers les hommes de ce temps . . .

|

Les publications régionales concernant les grandes routes

antiques nous donnent constamment l'impression que la voie romaine

était un grand chemin qui traversait autrefois

des campagnes désertes et des forêts profondes .

A d'autres moments on professe que les routes d'aujourd'hui sont d'anciennes voies romaines. C'est ainsi qu'une voie à destination de Poitiers fut pressentie il y a un siècle par la découverte d'une borne milliaire au Mas-Blanc près de Limoges. Une voie que Paul DUCOURTIEUX par une belle intuition au début du XXe siècle, amena jusqu'à St-Gence. Plus tard Raymond COURAUD quitta Limoges de la même manière mais décida à hauteur du Landou, de faire cavalier seul en direction de Poitiers. L'avion me permit de suivre des traces sur un itinéraire différent en restant sur l'ancien chemin de St Gence et en progressant dès lors vers Rancon. Et au rebours de ce que j'avais pu lire,

voilà que mes traces, ignorant routes

départementales ou communales, étaient

jalonnées , par des hameaux qui furent de grands domaines et des fermes gauloises maintenant oubliées.

Puis survint un camp militaire et des lieux de vie gaulois qui donnèrent naissance à des vicus gallo-romains avant d'évoluer en villages et bourgs d'aujourd'hui. |

|

|

Ma

voie ne recherchait certainement pas un passage trop proche de

sites densément peuplés sauf

pour y honorer peut-être le

siège d'un lieu de décision comme St Gence ou de loin en

loin, pour l'intérêt particulier d'un relais d'attelages -mutatio - d'un gîte d'étape - mansione - ou d'un sanctuaire où on pourrait s'assurer de poursuivre son voyage sous d'heureux auspices.

On peut penser que les auberges ne préexistaient pas à la route mais vinrent au contraire s'installer à proximité pour profiter d'une clientèle quasi captive. Les "Maisons-Rouges" se signalent souvent par une très ancienne origine et une particulière longévité attestées par les multiples diverticules soigneusement construits en éventail et encore bien visibles, qu'elles poussaient à la rencontre des voyageurs. Moins

marqués que des structures plus importantes, la ferme gauloise,

la villa gauloise, voire le petit sanctuaire, seraient souvent

peu visibles sans le voisinage de la voie. Leur présence

renforce la véracité des itinéraires antiques.

Alors, avec la route aujourd'hui retrouvée par une enquête méticuleuse, le paysage

s'anime, la vie soudain nous apparaît ne serait-ce qu'avec les (rares) bévues d'un technicien routier ( cela arrive, on le verra !) ou les frictions (plus fréquentes ) qui

naquirent, se tempérèrent ou s'exaspérèrent entre celui qui voulait passer et

celui qui voulait rester maître chez lui.

|

Retour sur la voie d'Agrippa . . .

|

Et comme on ne peut tout embrasser - même en avion - un

autre axe fort de mes recherches se fixa presque

naturellement.

J'ai déjà évoqué, c'était en 1986, juste après un

décollage de Bellegarde, comment j'eus la chance d'observer au Bas-Félix près de Verneuil-sur-Vienne, la trace

résiduelle d'une grande route romaine. Celle-ci fut tracée sinon

construite dans les dernières années avant

Jésus-Christ sous la surveillance d'Agrippa, gendre de

l'empereur Auguste. Venant de Lyon (Lugdunum) par monts et par vaux et après son étape d'Augustoritum, elle taillait

son cap vers Saintes, ville phare de la grande province d'Aquitaine.

|

|

Autres indices . . .

|

C'est par ce chemin, après pas mal d'heures de vol entrecoupées de

longues journées de contrôle au sol, que j'atteignis le

site gallo-romain de Chassenon (Cassinomagus).

Mais, pour faire bonne mesure, je poursuivis alors la reconnaissance de la

voie jusqu'à la rivière Charente.

|

|

|

Avant de revenir

me concentrer

sur la structure et le proche environnement du vicus de Chassenon /Cassinomagus et

d'entrevoir, à l'ouest

du bourg actuel, les premières traces des voies cardinales

d'une agglomération antique dont nous ne savons encore quasiment

rien. Et de préciser, dans l'enceinte

qui englobe les 3 monuments qui font la renommée du

site, quelques détails qui n'attendaient pour être détectés

que l'avion et une conjoncture météorologique favorable.

Ce site majeur de notre histoire gallo-romaine accaparera

prioritairement mon attention durant plusieurs années.

Nous prendrons le temps de revenir à Chassenon. |

Tout près du Dorat, au nord-ouest, entre les Quènes

et le Moulin de la Caille :

le tronçon isolé d'une imposante voie romaine.

|

Carte IGN au

1/25 000ème Série bleue N° 1929

Est BELLAC N° 2029 Ouest MAGNAC-LAVAL |

|

J'ai repéré ce site vers la fin des

années 1980. J'avais pensé y reconnaître

l'ébauche d'un de ces multiples projets de "grandes routes" qui,

depuis Messieurs Trudaine et Tressaguet au XVIIIe

siècle, avaient beaucoup agité les édiles de nos

petites villes soucieux d'attirer à eux des routes nouvelles et

le trafic rémunérateur qui irait avec.

Mon idée ne tint pas longtemps. Une simple comparaison des largeurs d'emprise avec l'honnête route départementale du XIXe qui passe à proximité des vestiges, suffit à faire remonter la construction de l'ouvrage au temps des Légions romaines.

Cette voie monumentale , possiblement plaquée sur un

chemin

gaulois préexistant, fut donc construite il y a 2000 ans, au

nord-ouest d'un lieu de peuplement dont on ignore l'appellation

d'origine mais qui viendra un jour à la connaissance des

historiens sous le nom de Scotoriac ou queque chose d'approchant. Il faudra

cependant lui donner encore quelques siècles pour devenir la grande

petite

ville du Dorat.

|

| Seulement voilà : les traces de l'emprise antique avec sa chaussée, ses bas-côtés et ses fossés ne s'observent que sur 500 mètres. Vers le sud-ouest et le Dorat, une limite de propriété évoque une suite incertaine jusqu'aux Quènes puis plus rien. |

|

Et de l'autre côté, au delà

de la Brame, un ruisseau qui draine à la fois les eaux du

Chiron et de l'Age-Berneuil, risque depuis

toujours d'ennoyer une sortie de gué et oblige la voie antique à attaquer

tout de suite la colline pour poursuivre en

direction de Lathus et de Montmorillon : voir ci-dessous le

cliché panoramique, la Caille vue de la rive droite. Nous retrouverons en effet, à quelques centaines de mètres de là

seulement, quittant le Chiron précisément, la trace

très nette d'une

route ou d'un grand chemin qui montait vers Lathus et qui a pu sans

doute et

de très grande ancienneté, jouer le rôle de

trait d'union entre le Limousin et le Poitou. Son tracé

fluctuant et parfois haché ne correspond pas tout à fait à

ce que nous savons aujourd'hui des voies romaines.

De nos jours, la photo aérienne montre selon les endroits,de rares traces de fossés parfois dédoublées par des reprises d'assiette et des déports latéraux. L'actuelle route du Dorat à Montmorillon dans sa belle rectitude, recoupe de nombreuses fois ses méandres. Cette route moderne (la D 4 bis), ne figure pas sur les cartes de Cassini (1750 environ) mais elle existait en 1828 ainsi qu'en témoigne l'ancien cadastre qui fut levé cette année-là. Les terres qui

entourent ces itinéraires apparaissent souvent "griffées" de

traces très longues, parfois convergentes, qui sont autant

d'anciens fossés dont la destination nous échappe

toujours. Ces lignes se dédoublent parfois sur de courtes

distances et évoquent dès lors de petits chemins (voir sur l'internet la

pièce de terre à 750 mètres dans le 315 de

Belleterie).

|

|

Ailleurs, un

réseau radial convergeant sur ce que l'on pouvait

interpréter

comme une très ancienne mare, existait dans l'est

immédiat d'Oradour-St-Genest : tout a disparu sous les labours (voir notre cliché aérien ci-dessous),

mais cela réapparaîtra un jour. Des enclos rectangulaires

ou trapézoïdaux, souvent incomplets, se rencontrent ici et

là : probablement des zones protégées d'habitat

(gare de Thiat) . . . voir quelques images plus loin.

Le recensement de ces indices de peuplement est une affaire de surveillance attentive des documents aériens de l'internet; ce qui n'exclut pas l'apport des reconnaissances aéroportées avec les moyens locaux. Actuellement et selon nous, l'idée d'une piste gauloise prévaut qui après la conquête, aurait été reprise et améliorée ça et là, selon les techniques romaines. Le tronçon monumental de La Caille témoignerait de cette volonté. |

|

Sur l'extrait ci-dessus du vieux cadastre du Dorat nous remarquons

qu'antérieurement

à 1828, un chemin de desserte du Moulin de la Caille

s'était établi sur le bas-côté et le

fossé ouest de la voie antique. Moyennant quoi et depuis des

temps immémoriaux, l'emprise routière

antique s'était figée dans le paysage sous la forme

de ces parcelles allongées, accotées au chemin. Ce qui

leur aurait permis

de parvenir jusqu'à nous, à l'abri de

la convoitise

des propriétaires voisins.

|

|

Une voie . . .

et un camp ! Mais

cette découverte d'un tronçon monumental d'une

voie antique n'était pas isolé.

Voici qu'un diverticule très marqué s'échappe à mi-parcours du monument fossile (tirets jaunes).Son tracé aboutit à peu de distance au sud, à la ferme de l'Age, près de la route de Bussière (D 942). Là, un épais tracé en angle droit peut évoquer les restes d'une vallation, ligne défensive entourant traditionnellement les camps romains et constituée d'un ou plusieurs fossés profonds précédant une forte levée de terre. Nous avons alors pris conscience - en compilant la carte IGN au 1/25000ème, les clichés aériens et le vieux cadastre de 1828 - que le ruisseau de l'Age avait été dérivé dans un passé lointain avec la volonté encore évidente de laisser la place à un tel retranchement voire d'en renforcer l'efficacité.Cette dernière remarque appuie considérablement la

crédibilité de

l'hypothèse et instaure même une quasi-certitude

quant à la présence d'un camp, même si sa forme et sa surface restent à déterminer.

La possibilité d'un second itinéraire

desservant le camp en direction du Dorat (vers la droite) est assez bien

évoquée par

des lisières de parcelles : c'est un aménagement souvent

rencontré dans la desserte routière des lieux de vie ou

de culte antiques, riverains d'une voie.

|

|

Ainsi s'illustre l'absolue nécessité de ne pas se contenter de l'anecdote historique que constitue une remarque isolée et l'opportunité de mener une investigation aussi minutieuse que possible autour de chaque site découvert. Le toponyme l'Age ne remonte cependant pas à l'époque romaine : par le bas-latin agia il nous serait venu, après les invasions, du germanique haga : la haie. Ainsi, longtemps après la désuétude des travaux romains et l' abandon du camp, des haies auraient pu envahir les fossés et former ainsi une sorte de nouvelle clôture autour de l'ancienne fortification. |

Empreintes gauloises

|

Sur deux images du panneau ci-dessus, on repérera deux mares qui selon nous, sont trop fréquentes sur les sites d'habitat gaulois pour être seulement le fruit d'un hasard postérieur à l'occupation du site. Autour de l'une d'elles nous avons reporté de longs fossés qui apparaissaient comme des striures (1990) dont la destination et l'usage nous laissent perplexes. La remarque prend tout son sens sur le cliché ci-contre relevé à l'est immédiat d'Oradour-St-Genest en 1990 également. |

|

Ci-dessous voici deux enclos quadrilatéraux traditionnels de la civilisation gauloise

relevés dans la proximité du

très ancien chemin venant du Chiron .

L'un des enclos peut être rapproché de ce que nous avons dit (ou ce que nous dirons plus loin) des sanctuaires gaulois, souvent carrés aux angles arrondis, en carte à jouer.

L'autre, trapézoïdal curviligne, rappelant une structure

semblable que nous avons décrite à la page "gaulois et gallo-romains", même site

et précisément située non loin du Grand-Etang

d'Azat-le-Ris donc à peu de distance également mais

à l'est, de notre vieux chemin.

|

|

|

Les mots et les choses : la toponymie

La toponymie est la science des noms de lieux.

ce sont là les racines pré-indo-européennes de notre toponymie.Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce "baptème" du paysage fut un phénomème de tous les temps et qui se perpétue encore de nos jours, nous le verrons. Mais pour nous, amateurs d'Histoire, nous espérons des sources aussi anciennes que possible. Et dont la création dans le temps serait ainsi liée à l'origine des vestiges que nous observons, espérant ainsi en saisir mieux le sens. Heureusement, de savants linguistes à l'oeuvre depuis plus d'un siècle ont réussi à saisir en quoi le nom actuel d'une tranche de paysage, naturel ou bâti, peut souvent rappeler le nom qui s'est formé spontanément en des temps plus ou moins reculés, parmi les habitants des lieux que nous étudions. Des habitants qui, pour s'approprier et maîtriser leur espace de vie, auraient adopté dans la langue de leur époque , des vocables décrivant . . . - des caractéristiques physiques et géographiques que l'endroit pouvait présenter, - des caractères particuliers de l'habitat et / ou de l'activité humaine que ces mêmes occupants y développèrent. On sait tout ce que notre langue d'aujourd'hui : le français, mais aussi notre langue d'hier : l'occitan, doivent au latin du conquérant romain. Mais pour aboutir à ces deux langages - à l'aube du second millénaire - il y eut et durant durant 10 siècles, la lente formation et la montée en puissance de la langue romane qui se développa à partir du bas-latin populaire et du gaulois. Le gaulois, une langue non écrite mais longtemps restée vivace dans les campagnes profondes. Par divers recoupements on est arrivé à en reconstituer quelques 2000 mots. Un millénaire, en toponymie c'était hier ! Car si l'on tente de remonter au-delà des gaulois et des temps de l'Age du Fer , on se trouve face à des civilisations très lointaines, pas forcément ni totalement inconnues, mais avec lesquelles on pensait que plus aucun pont langagier n'avait subsisté. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe pour que des enquêtes de grande envergure, animées par d'éminents spécialistes internationaux, confrontant leurs études toujours en cours, permettent de faire émerger entre divers langages et dialectes, au sein de peuples distants et de culture radicalement différente du vaste continent européen, un certain nombre de termes semblables qui trahissent qu'en des temps très reculés, il exista un vieux fonds linguistique commun :

Ainsi sont devenus plus explicites quelques termes dont

nous usons toujours comme d'un très vieil héritage

dont nous avons perdu le souvenir. Un héritage qui est souvent

parvenu jusqu'à nous par le latin qui en avait

déjà fait son butin.

Le latin rappelons-le qui fut et demeure la principale ressource de notre toponymie et de nos jours encore nourrit la formation de nombreux néologismes dont nos langages techniques ont toujours besoin. |

|

En terme d'ancienneté, il en est ainsi du terme KAL,ou CAL qui nous est venu à travers le latin qui en avait fait calculus : compter (avec des cailloux).

On comprend mieux dès lors pourquoi les terres qui portaient

notre morceau de voie romaine ont pu un jour être appelées

La Caille (

le déterminant LA a dû être ajouté tardivement, l'article défini est

apparu au Xème siècle seulement avec le vieux françois et la langue

d'au).

Dans notre langue d'au précisément le son C a souvent été transformé en CH et les vieux de mon village parlaient de terrains "chailloux", caillouteux. Ou de terrains "peyroux", du latin petra dont l'occitan a fait "peyre". D'où le nom du village de La Dapeire (petra lata: la pierre large et plate, transformé et inversé en lada peyre) Sur cette même base, le latin avait aussi inventé calmis : la hauteur dénudée et caillouteuse (Las Caux ou Las Chaux), dont nous montrerons plus loin la pertinence, sur le cours des voies romaines. Ce serait par le gaulois et le latin que le radical KAR ou CAR serait venu également jusqu'à nous avec le même sens de pierre . Que dire de carrière, une excavation d'où l'on tire de la pierre. Qu'il ne faudrait pas confondre avec charrière qui en nord-occitan de mon village signifiait "entrée charretière

d'un champ" : plus proche sans doute de la racine latine carrus, le chariot.

Mais nous connaissons une dizaine de cas où le paysan d'autrefois avait recyclé pour cet usage d'entrée charretière, un morceau de voie romaine qui passait par là : troublant non ? Nous en reparlerons également. |

|

|

De CAR nous avons tiré caire

qui a fini par désigner les angles droits d'une pierre à

construire mais aussi des lieux-dits. Que dire du Moulin du Queyroux sur la Gartempe ?

Notre dialecte nord-occitan en a fait non loin d'ici, le Cheyroux, le Cheyraud. Et sur notre vieille route de Montmorillon, après la Dapeire, le Chiron, les Chirons, le Ché . . . Tout ça pour des cailloux, des gros cailloux, des énormes cailloux : le granit de la Brame qui affleure parfois dans les champs ici et là, sur la commune d'Oradour-St-Genest. Oradour-St-Genêt, "Le Radou" ! |

| Le pays d'une de mes arrières-grands-mères, "la vieille radounaude" qui disait-on dans la famille, fut aussi rude et austère que les rochers de son village. |

|

Toponymie de broussaille Loin au nord du Dorat la

route actuelle de Montmorillon recoupe le très ancien chemin qui

expose ici une belle largeur entre fossés. Ceci renforce le

sentiment que le romain a pu un jour y mettre la main.

C'est le lieu-dit "Les Genêts" par référence au genêt à balai qui s'installe volontiers sur les sols siliceux , rocheux et les revêtements caillouteux (chaussées des voies antiques) pourvu qu'il ait de l'air et de la lumière, nous l'avons déjà dit. Mais sitôt que s'instaure l'ombre d'un couvert forestier, l'arbuste disparaît en attendant des jours meilleurs (voir plus haut et également plus loin, notre photo dans les Bois des Vaseix).

|

| Et puis un chêne rencontré au bord de cette même route et qui plonge probablement ses racines dans les pierres de la vieille voie. Mais il est là aussi et surtout parce qu'il est beau et que j'avais une petite place pour lui. |

Encore quelques clins d'oeil autour du Dorat

|

|

|

A gauche : le Dorat, accès sud, une route très ancienne, (peut-être antique, flèches rouges, prélèvement de pierres) et

la route de l'ancien régime (en jaune) qui semble

déjà figurer sur la carte de Cassini (1750/1760). Manque

l'arrivée d'une voie arrivant d'un gué sur la Gartempe,

en aval du Pont-St-Martin (deux pages plus loin).

A droite

: la Ville-du-Bost, ferme gauloise puis probablement villa

gallo-romaine (tuiles à rebord dans le ruisseau voisin).

La trace fossile de la route de l'ancien régime (reliquat d'une voie antique probable) "montant" vers le Dorat, alimente une mare sur un accès ancien à la ferme, coupé par la ligne SNCF. |

|

|

|

|