Jean Régis Perrin Les voies de la conquête : la voie précoce de Saintes, dite voie d'Agrippa, jusqu'à Chez-Fournier . . . une voie de Périgueux par Les Cailloux (!) et le gué du Haut-Verthamont. Grandes directions routières à la fondation d'Augustoritum. |

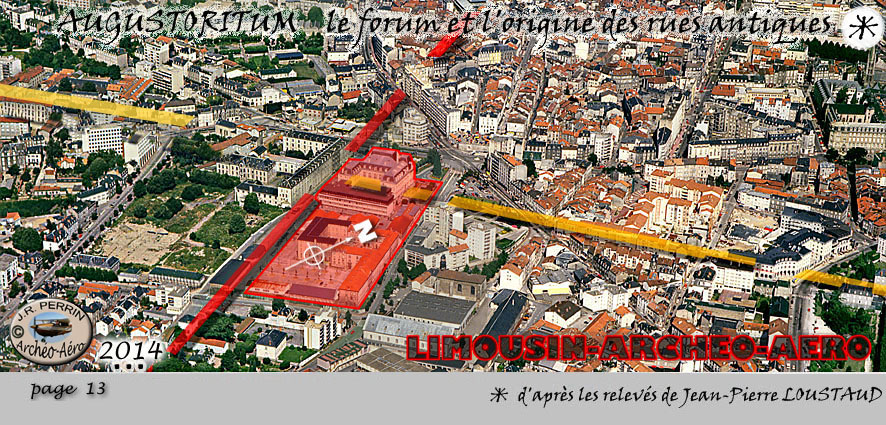

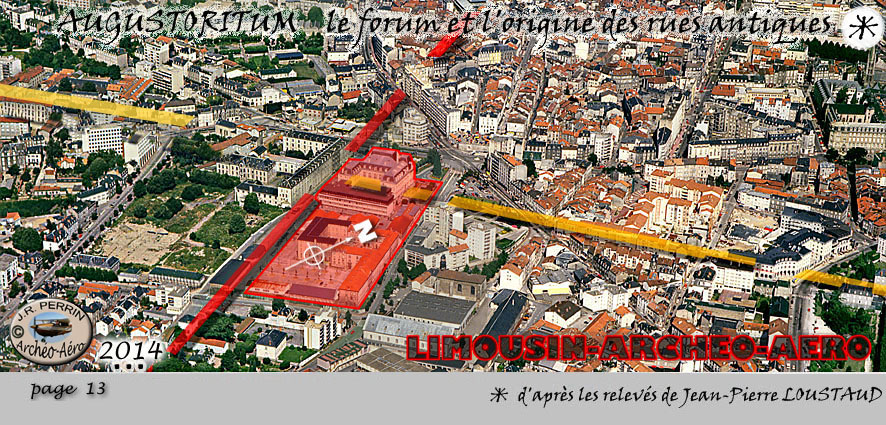

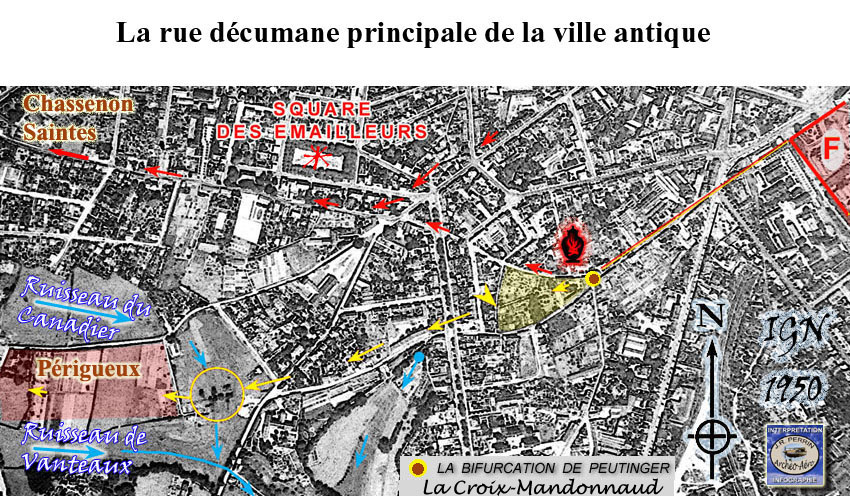

| La rue décumane principale qui bordait le forum (F) au nord, circulait sur l'arête supérieure

d'une rupture de pente, à quelques dizaines de mètres au-dessus de la rue

Ferdinand-Buisson (travaux de Jean-Pierre LOUSTAUD). A la limite occidentale de la ville coloniale antique, il existait ainsi un carrefour qui est venu jusqu'à nous à travers les siècles sous le nom de Carrefour de la Croix-Mandonnaud (pastille brune sur jaune). |

|

|

Lors de fouilles,

on a retrouvé dans le proche voisinage, des sépultures à incinération

(figuratif d'urne et de bûcher sur nos documents).

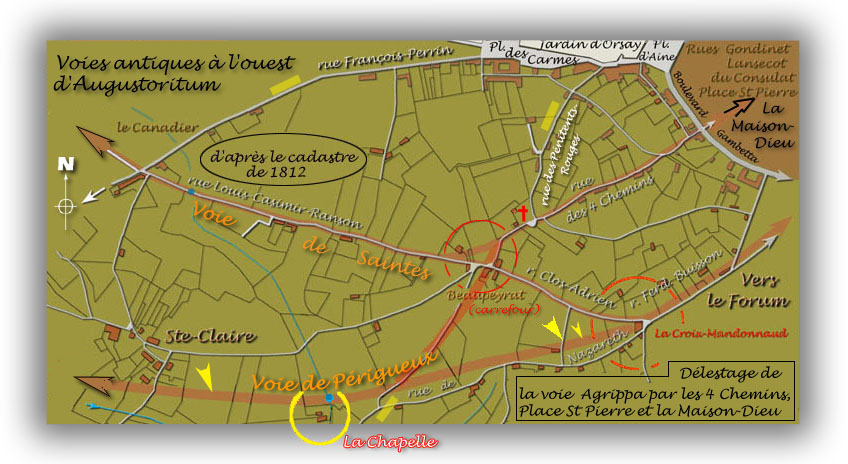

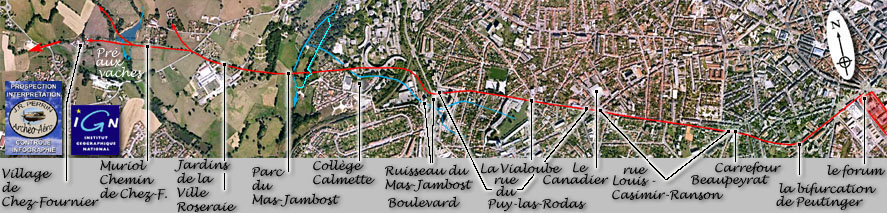

Ici la voie se scindait en deux directions: - l'une prenait la direction de l'ouest vers Chassenon et Saintes (flèches rouges plus haut). A partir du carrefour, les rues du Clos-Adrien puis Louis-Casimir-Ranson et la rue du Puy-Las-Rodas, ont gardé quelque chose de ces orientations antiques. C'était la branche ouest de la voie d'Agrippa. Elle pouvait recevoir au passage, par le nord-est et l'actuelle rue Pétiniaud-Beaupeyrat (Les 4 Chemins), un diverticule d'évitement du forum venant de la place Maison-Dieu actuelle (copie du cadastre ci-dessous). Voir également le cadastre "rose" à la page précédente : Augustoritum. |

|

- L'autre itinéraire poursuivait son cours

sur la rupture de

pente qui se prolonge et forme bissectrice dans l'ancien potager des

"Petites Soeurs des Pauvres". Ce passage était encore occupé il y a peu, par

l'allée

principale de la propriété (fond jaune clair sur la photo IGN de 1950).

Ponctuellement un contrôle visuel est encore possible sur la

venelle de Chez-Pinchaud qui clôt le domaine des religieuses entre la rue du

Clos-Adrien et la rue de Nazareth (pointes de flèche jaune sur le

document ci-dessus, tiré du cadastre).

C'était probablement là une des voies de Vesunna /Burdigala : Périgueux / Bordeaux (flèches jaunes sur la photo IGN de 1950, plus haut et ci-dessus). A peine plus loin, autour des années 1950, on aurait sans doute pu contrôler le passage (à gué ?) de la voie antique sur le ruisseau du Canadier au lieu-dit La Chapelle (cercle jaune cadastre et IGN 1950). Ensuite la

voie de Périgueux traversait les

terres agricoles du village de Sainte-Claire sur lesquelles a

été bâti

le Lycée Renoir il y a une cinquantaine d'années.

Lors de ces travaux aucune voie antique ne fut détectée ce qui est souvent le cas pour ces voies ruinées dont la signature de remblai est extrèmement floue : seule l'image aérienne sur fond de cultures, peut trahir la subtilité des perturbations physico-chimiques résiduelles du sol. Par contre les substructions d'une villa romaine furent mises au jour. Pour ce que nous savons aujourd'hui de sa position en rive d'une voie antique, la vocation de l'édifice pourrait être plus proche d'une hôtellerie que d'une demeure particulière. Nous sommes ainsi largement sortis de la ville gallo-romaine. Nous reviendrons plus loin, au bas de cette page, pour prolonger cette voie romaine précoce jusqu'au gué du Haut-Verthamont sur la rivière Vienne et son passage par le site actuel de Beynac. N B : On aura remarqué qu'il existe un prolongement à la bifurcation de la Croix-Mandonnaud selon la Table de Peutinger. Il s'agit de l'actuel Carrefour Beaupeyrat où arrivaient encore la branche nord de la voie d'Agrippa venant du passage d'eau des Casseaux par la Maison-Dieu ( ou bien et plus directement par l'actuel Carrefour Tourny). Nous ne savons pas exactement dans quel ordre ces carrefours se succédèrent : il est probable qu'ils se soient étoffés tardivement pour former un embranchement complexe. On aura ainsi remarqué que la rue des 4 Chemins se prolongeait en 1812 (vieux cadastre) par un court emprunt à l'actuelle rue des Pénitents-Rouges via le parvis de l'Eglise St-Cessateur. Cet itinéraire a été redressé et est représenté de nos jours par la rue Pétiniaud-Beaupeyrat. |

|

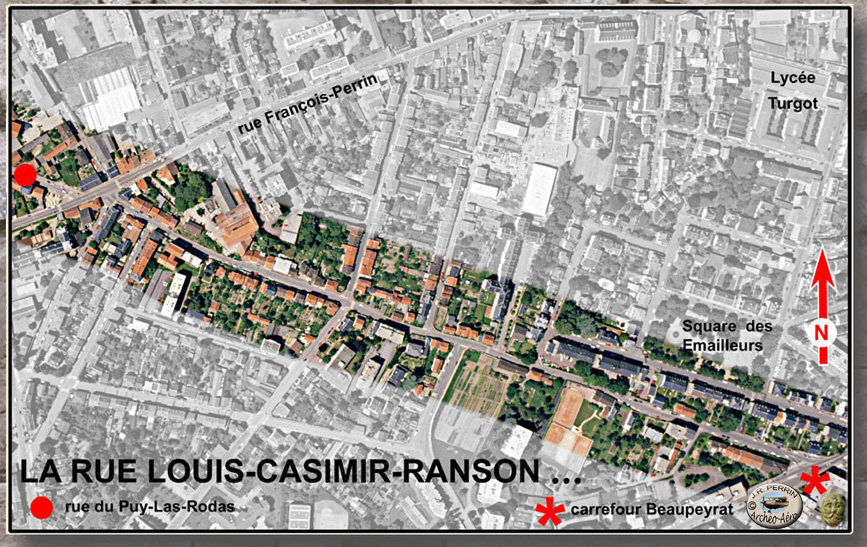

Ayant franchi le péribole (limite de la ville antique)

à la Croix-Mandonnaud, la voie d'Agrippa vers Saintes venait

traverser l'emplacement actuel du carrefour Beaupeyrat.

La lente flexuosité de la rue Louis-Casimir-Ranson (l'ancien Chemin de Beaupeyrat) pourrait être interprétée comme une "marque de fabrique" que nous aurions remarqué sur le cours des voies antiques.

Il est remarquable en effet, que la rue Albert-Thomas (ancien chemin de Corgnac et de la Borie), autre voie

d'origine antique que nous décrirons plus loin, présente le même

phénomène dans son tracé. On peut également

se poser la question de savoir pourquoi au cours des travaux

d'urbanisme des XIXème et XXème siècles, seules - à notre connaissance -

ces deux rues majeures de la ville n'ont pas été

"alignées".

|

| On notera combien la Table

de Peutinger et les travaux de Jean-Pierre LOUSTAUD nous ont

donné un départ du forum sans

équivoque. Après le "Chemin de Beaupeyrat", il n'est pas douteux que la voie antique se trouve maintenant sous la rue du Puy-las-Rodas sur la quasi totalité de son cours. Au passage, le décaissement ponctuel de la ligne de crête a créé une forte échancrure au niveau de la rue de la Vialoube : c'est une technique romaine d'effacement des ruptures de pente et des arêtes de sommet, que nous retrouverons souvent. |

|

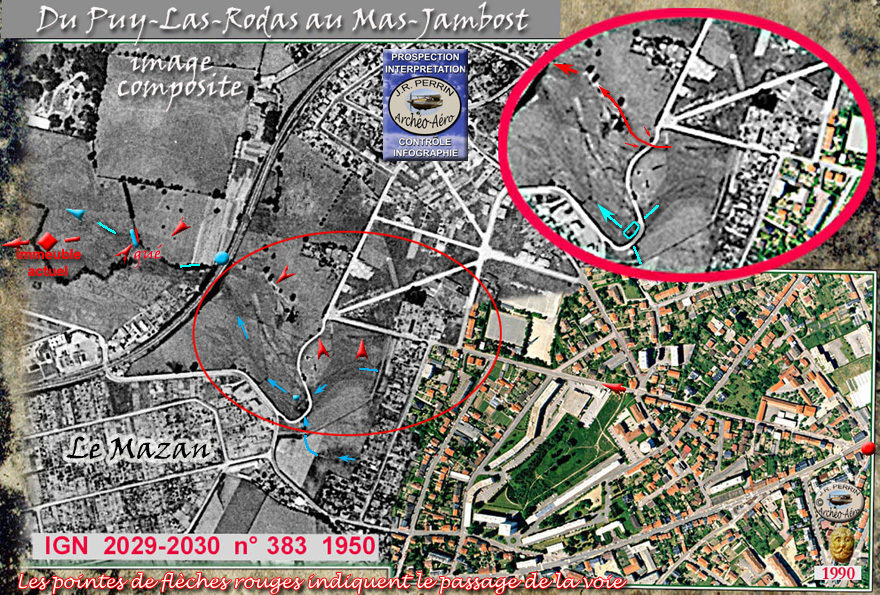

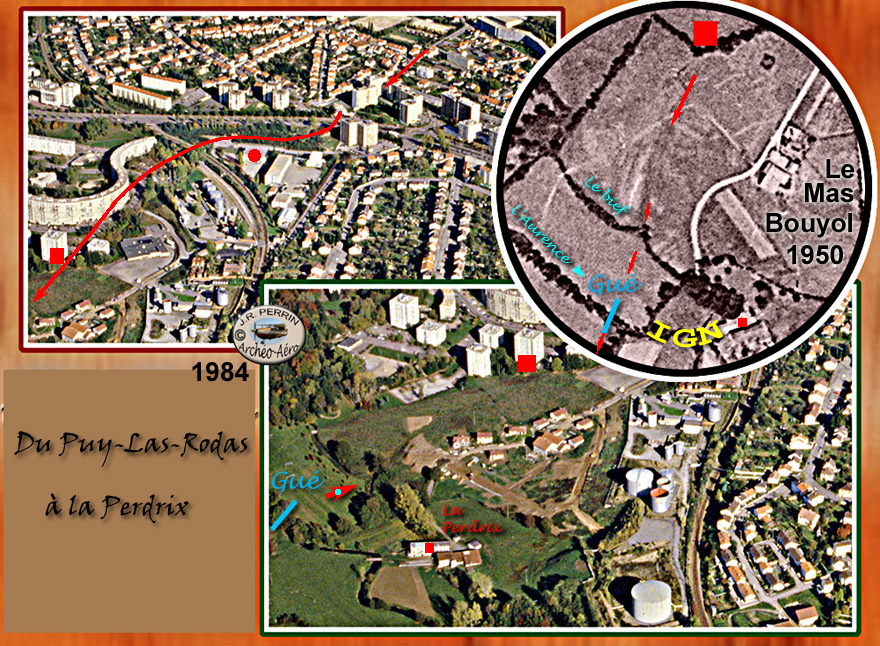

Au début du XIXe, dans sa descente vers l'Aurence, la

rue du Puy-Las-Rodas ne présentait pas la belle rectitude

qu'elle montre aujourd'hui, contrairement à la voie antique qui

elle, continuait en droite ligne jusqu'au niveau d'un chemin qui deviendra la rue

Clouet (étoile rouge au plan cadastral de 1812, ci-contre).

Elle s'inclinait alors légèrement vers la gauche et sa forte trace creusée dans la pente depuis deux millénaires, avait obligé par commodité naturelle, le Chemin de Pépou à suivre un tracé en "chapeau de gendarme" que la photo IGN de 1950 et le cadastre de 1812 nous restituent. Sa trace apparaît ponctuée par deux arbres sur la photo de 1950. Les anciens habitants s'en souviennent encore mais l'origine de l'anomalie ne les a jamais préoccupé. |

|

Le prolongement de cette nouvelle tranchée antique existe toujours : la dépression est occupée

actuellement par 3 commerces et leur parking commun en

bordure du Boulevard du Mas-Bouyol.

|

|

La dépression de la rue Brémontier (vignette ci-dessous) illustre le

problème fréquent de l'information fondée sur la rumeur mal

comprise et mal reconnectée au terrain.

Observez la très large ouverture du vallon creusé en quelques millions d'années par le ruisseau du Mas-Jambost maintenant canalisé, en souterrain bien évidemment. La vaste dépression de la rue Brémontier vue depuis la descente du Puy-Las-Rodas n'est pas le passage de la voie antique comme cela a pu être écrit récemment dans la littérature locale. Les tranchées routières romaines ne dépassent pas 15 à 20 mètres de large et présentent des flancs évasés à 45° environ, pour un profil "en auge de maçon". La voie antique ? Mais elle est là, sous le Puy-las-Rodas et nous stationnons dessus pour quelques mètres encore ! Décidément nous avons trop tôt parlé de nos recherches sur cette voie d'Agrippa, trop projeté de photos ici et là, trop accompagné d'amis, amateurs de vieilles pierres sur cette antique voie et ailleurs. Nous récoltons maintenant dans des publications qui se voudraient sérieuses, des anecdotes isolées, portées par la rumeur et que leurs auteurs entre deux divagations, tentent de loin en loin, de coller bout à bout pour créer à leur avantage une longue page qui se |

|

| révèle hélas, eu égard aux moyens matériels permis par notre époque, un déni aux efforts de leurs devanciers du XXème siècle, moins érudits sans doute dans leurs propos mais autrement plus perspicaces sur le terrain. Ainsi va l'Histoire des ces vieilles routes, aussi érudite par défaut que finalement spéculative par méconnaissance du terrain. |

| La traversée biaise de la faille du Mas-Bouyol (vignette ci-dessus; voir éventuellement la carte géologique) est observable en contre-bas du boulevard éponyme, face au parc à voitures des 3 commerces cités plus haut. Sur le décrochement de terrain entre

le Boulevard du Mas-Bouyol et le gymnase du Collège Calmette (point rouge) des bouquets

de saules marquaient il y a quelques années encore, les arrivées d'eau

drainées dans la pente du Puy-las-Rodas par les vestiges profonds de la

voie antique.

Du saule au bas d'une pente : il n'y a pas de petits indices. Au milieu des années 1980, ce terrain fut apparemment traité en espace paysager ( photo aérienne ci-dessous) puis il revint à la friche (ci-dessus). Il est maintenant en cours d'urbanisation : les arrivées d'eau étant purgées, il n'y a plus rien à voir. |

| NB : Le gymnase du Collège Calmette est repéré par une pastille rouge - vignette ci-dessus et vue aérienne ci-dessous. |

|

Le pied de la faille du Mas-Bouyol (entre Boulevard et

Collège) marque le début d'une déclivité

qui se termine en terrasse au-dessus des prairies de fond qui

bordent la rivière Aurence.

Tout au long de ce terrain en pente douce, un long sillon allait s'accentuant, Il venait finalement écrêter l'ultime difficulté topographique avant l'Aurence. Il y a 30 ans encore cet artifice présentait un relief en creux appréciable sur sa partie basse. Après le creusement de cet artifice routier par un ingénieur romain, 2 millénaires plus tard - "excusez du peu" - lorsqu'il fut question de créer là un moulin , le chenal d'amenée de l'eau "excluse" de la rivière par le barrage du Mas-Jambost en amont, vint se heurter à cette tranchée routière. Pour pallier la difficulté de cette rencontre, le canal fut tracé en "chapeau de gendarme" (comme plus haut le chemin de Pépou) pour ne pas rompre l'écoulement de l'eau. Sur la vignette circulaire de l'IGN, la ligne noire marque le fond de la tranchée routière. L'épaulement gauche apparaît érodé, effet probable du piétinement par des vaches en pâture.

Sous nos yeux en 1984, la tranchée a été en grande partie

comblée par les terrassements du lotissement "des oiseaux de

mer" autour de l'ancienne ferme du Mas-Bouyol et pour rendre compte de l'épisode

antique, il ne reste aujourd'hui que l'anomalie du bief (vignette circulaire surimposée ci-dessus).

Attention : même les cartes IGN au 1/25000 ont gommé ce détail "insignifiant" comme elles le font souvent et par nécessité, des plus petits méandres de nos ruisseaux. Les images ci-dessous montrent l'aspect du paysage après la construction des maisons. Avec - pour les esthètes des petits matins d'hiver - une belle coulée de lumière qui tranche sur les fougères roussies des bords du bief d'amenée. |

|

La traversée de la rivière Aurence s'effectuait

probablement à gué car il ne reste qu'une

gravière à cet endroit précis mais pas une seule

pierre.

Sur plusieurs kilomètres, la plate-forme alluviale qui encadre la rivière, présente une largeur importante et il est manifeste qu'un ingénieur a choisi de faire traverser la voie antique ici, à l'endroit le plus étroit et qui aboutit de surcroît à l'endroit précis où s'amortissent les aplombs abrupts de rive droite. Nous retrouverons cette même adresse professionnelle au nord d'Augustoritum, en prélude au passage de l'Aurence par la voie de Rancon. |

| Au

pied de la pente qui monte vers la ferme municipale, une levée de terre

porte un buisson perché. Les chênes, les cépées de houx et de

noisetiers ont colonisé ce remblai qui rassemble quelques cailloux des restes de la

chaussée antique. Si vous passez par là, regardez bien le coin de la prairie du moulin qui aboutit au buisson perché (astérisque) : un léger bourrelet surélevé témoigne encore de la présence des restes de la chaussée romaine ! |

|

|

Comprendre ce que l'on voit (photos ci-dessus)

Au centre de l'image principale, au fond, à droite, figure le remblai et le buisson perché : la progression vers l'ouest et Chassenon s'effectue en allant vers la gauche par la belle tranchée routière qui a cependant été en partie comblée par des dépôts de gravats durant de longues années et avant les aménagements paysagers par la ville de Limoges (Parc du Mas-Jambost). Les vignettes de droite, en bas, montrent le volume assez modeste de la levée de terre mais surtout l'arrivée d'eau collectée (brillance spéculaire sur le chemin piétonnier) dans la pente depuis la route du Coudert par les restes des terrassements antiques et qui débordent souvent les moyens de captage et d'évacuation mis en place. Arrivant sur le léger replat, à l'intérieur de l'Etablissement de culture, la vignette de gauche montre en enfilade le bombement du profil de l'ancienne chaussée qui a guidé l'orientation de la rue de la Roseraie que l'on aperçoit à droite. Des grosses pierres (les margines) qui bloquaient les rives de la surface roulante antique, ont été dégagées et conservées sur place lors de l'aménagement de la route d'entrée de l'établissement qui recoupe ici la voie antique. La vignette du haut présente la suite de l'itinéraire. Le Chemin de Chez-Fournier circule - et sans doute depuis des siècles - sur le bas-côté droit de la voie antique en allant vers l'ouest et Chassenon. Et un jour, pour que nul n'en ignore, nous avons saisi l'opportunité de faire donner les vaches !

A l'approche du ruisseau de Muriol, le chemin rural

s'infléchit vers

la gauche pour profiter d'un probable ponceau romain depuis longtemps

envasé certes mais dont l'assise solide est toujours là (astérisque bleu). La

rigole de délestage (présente sur le cliché ci-dessous, en haut), est une

dérivation du ruisseau qui pallie l'obstruction du

pont d'origine .

Puis le chemin va revenir à droite pour reprendre son parcours sur le bas-côté de l'ancienne voie. |

|

| Ce cliché est une perspective

qui court depuis l'abreuvoir au loin, sur la dérivation du ruisseau de

Muriol

jusqu'à la crèche rustique, au premier plan, à deux pas du village de "Chez-Fournier". Le piétinement des animaux avait dégagé les restes de la surface roulante antique (printemps 1990). Indices disparus. Repères 2 et 3 sur la page "la voie haute de l'ouest" du site "archeologieaerienne-marchelimousin.fr". |

|

Voici

ci-dessus,

l'illustration de la doctrine très stricte des ingénieurs

romains d'Agrippa, chargés de la mise en place du réseau

des voies destinées à parachever la conquête de la

Gaule. La rectitude du trajet est remarquable, orienté vers sa destination lointaine dès les

premiers milles ( 1 mille romain = mille double-pas = 1450

mètres).

Il s'agit répétons-le davantage d'une ligne tendue que d'une ligne droite, évidemment impossible à tenir. Mais toute dérogation à la règle était justifiée par un incident topographique de force majeure (voir la "chicane" de Calmette avec les saules dans la forte pente de la petite faille) ou par une confrontation avec l'indigène. Nous avons fait figurer entre Muriol et Chez-Fournier les deux plus importants diverticules-échangeurs vers une voie plus tardive que nous appelons la "Voie Haute de l'Ouest". Leur trace ne va pas tarder à disparaître sous l'urbanisation rapide du versant sud de Landouge. Il est encore temps de vérifier - en allant au besoin sur Google Earth ou Géoportail (IGN) - combien ces deux courtes voies antiques ont pu orienter depuis des temps immémoriaux, les limites parcellaires sur cette vaste zone. Bien sûr nous poursuivrons dans des pages à venir le tracé de la voie d'Agrippa vers l'ouest et à tout le moins jusqu'à Chassenon. Une pseudo-alternative

Malgré

une absence totale d'indices, un héritage limousin tenace fait toujours

transiter la voie d'Agrippa par la rue François-Perrin.

La Place des Carmes devint un grand carrefour routier quand la belle ville d'Augustoritum déjà amorçait sa ruine, Chassenon ne valait guère mieux, Saintes avait cédé son rang de capitale d'Aquitaine à Bourges et Agrippa était mort depuis deux siècles.

Pour assumer cette hypothèse de la voie d'Agrippa passant

par la place des Carmes et la rue François-Perrin (fin de

l'itinéraire ci-dessous en jaune),

les auteurs sont obligés - dès avant la

traversée du boulevard du Mas-Bouyol - de se laisser dériver vers le quartier du

Mazan par la rue (ancien chemin) du Mas-Bouyol.

|

|

La micro-faille de la

Cette évolution que rien ne justifie, était destinée à amener l'axe antique prétendu en tête de la petite faille de la Perdrix.Perdrix Ce micro-accident tectonique (une petite dépression à relier probablement à la faille perpendiculaire du Mas-Bouyol évoquée plus haut) collecte depuis les temps géologiques la colluvion de ses versants mais jamais aucun ruisseau n'est venu déblayer ces dépôts : depuis toujours c'est le royaume de la vase et des joncs (voir sur le cliché ci-contre le compartiment effondré au-dessus du moulin et le compartiment resté en place sous l'astérisque jaune).

Au bilan de la manipulation : allongement du parcours, long

transit par des lieux instables et insalubres ( les "loci iniqui" des auteurs romains ) et

mauvais raccord avec

la tranchée routière de la Roseraie attaquée en

biais.

|

| Les 2 photos de la Perdrix ci-dessus, montrent (en jaune) le passage fautif de cette mauvaise solution; elles soulignent en particulier l'étendue de la zone innondable. |

|

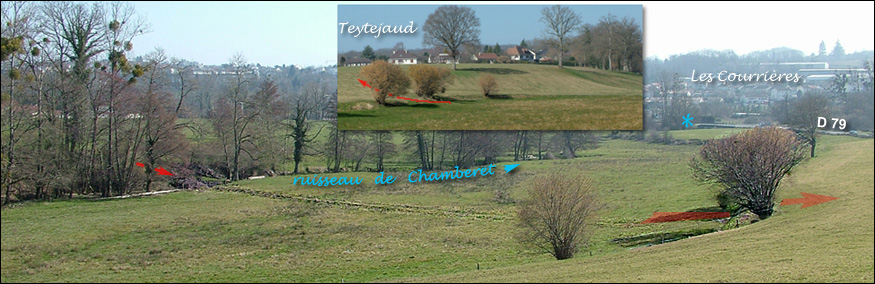

Et si comme d'aucuns le prétendent, le début de la

rue François-Perrin a jamais recouvert un

itinéraire du Bas-Empire, ce ne pourrait être que le nouveau

et tardif départ d'un itinéraire de liaison entre le site des Arènes et la vieille voie d'Agrippa qui circulait à peu de distance, au nord.

Un itinéraire ainsi décalé pour tenir compte de la dureté des temps peut-être. En effet, la rue François-Perrin (ou son très proche environnement), a pu porter tardivement un départ alternatif à la

voie d'Agrippa par la station de Teytejaud.

Hors la ville, après un gué (photo ci-dessous) sur le ruisseau de Chamberet près de son confluent avec l'Aurence, tout en haut de la pente, une tranchée routière coupe encore aujourd'hui la route communale de la Croix d'Envaud au Coudert (2 photos ci-contre) Et plus loin, une "gabie"de berger bâtie sur le |

|

|

parcours avec des pierres de

récupération,

crédibilise l'idée de cette jonction tardive qui aurait pu

rejoindre la voie majeure vers le Haut-Félix sur le site antique de l'Echo ( "les

Caux": passage de la voie des origines) : petite métallurgie, concassage de rochers, commune de

Verneuil.

Mais, revenons près de Teytejaud : au XVIe siècle, à partir du ruisseau de Chamberet, d'importants chenaux privés d'irrigation des prés de fond ont été réalisés sur les hautes rives, à partir du pont, en aval du Coudert. En rive droite, le haut bief se prolongeait sur sa courbe de niveau jusqu'à l'ancienne ferme de Repayé sur l'actuelle Départementale 79 (communes de Limoges et Isle). Ici et bien que comblé depuis longtemps, le chenal est encore visible sur les photos de l'internet. Au niveau de cette

ferme précisément, la D79 est mal orientée pour

prétendre à une origine antique comme le suggère la littérature : elle conduirait

directement la voie dans des marais tout proches qui séparent, au milieu

d'une grande prairie, le village nouveau de Teytejaud de la route

départementale.

|

| Revenons au ruisseau de Chamberet (photo) : au

loin, se détachant sur les Courrières, voici le pont de

la D 79 sur la confluence de l'Aurence et du ruisseau

(astérisque bleu). Sur notre image de fond on discerne bien un chemin construit qui émane d'un ponceau rustique sur le ruisseau de Chamberet et qui vient attaquer la pente entre deux fortes cépées de coudrier ( noisetier) - dont nous avons par ailleurs montré l'intérêt dans l'archéologie des voies antiques. En supposant qu'il ait été creusé ici une tranchée routière pour négocier le fort dénivelé entre le plateau d'étalement des crues et la montée vers les hautes terres, il est probable que sa partie haute a été comblée par les déblais du chenal d'irrigation du XVIe siècle qu'il importait de maintenir sur sa courbe de niveau pour assumer sa fonction. Cet aqueduc, dont les maigres restes ont disparus depuis longtemps, circulait au pied des grands chênes qui jalonnent le rebord du plateau ( vignette surimposée). Nos photos ci-dessus plaident pour ce tracé et, cerise sur le gâteau, au milieu de ces hautes terres précisément , nous avons observé il y a quelques années divers blocs ouvrés et un demi-tambour de colonne que l'on venait de sortir d'un labour. En toute hypothèse le trajet proposé quitterait l'assise de la rue François-Perrin sur une inflexion de son tracé, à mi parcours de sa descente vers l'Aurence. Cependant, ces voies gallo-romaines tardives sans doute bâties à l'économie, sont difficiles à mettre en évidence dans leur continuité. Nous nous contenterons donc de ces quelques jalons qui évoquent la possibilité d'un ultime diverticule qui aurait accompagné la désuétude et le déclin de la racine périurbaine originelle de la voie d'Agrippa. On comprend mieux pourquoi la littérature limousine fait transiter l'itinéraire précoce de Saintes par le voisinage-nord des Arènes (rue de l'Amphithéâtre) puis la rue François-Perrin. Il y a probablement confusion d'époque : il ne s'agit plus de la voie d'Agrippa construite aux premiers temps de la paix romaine et transitant par le forum de la ville. Nous sommes quelques siècles plus tard, durant un long épisode qualifié "d'antiquité tardive", le forum et la ville sont en proie aux exactions et à la ruine. Le plateau qui porte l'amphithéâtre est devenue un noeud routier de diversion par lequel transitent des itinéraires de remplacement, dont cet ersatz à la voie de Saintes d'origine. Que l'on ne s'y trompe pas cependant, pendant quelques décennies encore la littérature archéologique limousine véhiculera l'approximation d'Agrippa sous la rue François-Perrin. Même si de menus indices montrent que d'ores et déjà le Puy-las-Rodas intéresse quelques suiveurs : attention cependant au nécessaire virage à angle droit du Canadier, les romains évitaient soigneusement ce cas de figure ! Le problème est à reconsidérer dans son ensemble. Redisons-le une dernière fois, par François-Perrin nous ne voyons pas de voie d'Agrippa digne de ce nom ! |

|

Plus loin, avec une autre page d'un nouveau site ("archeologieaerienne-marchelimousin"),

nous reprendrons le tracé principal et classique de la voie

d'Agrippa à partir du "pré aux vaches" de Chez-Fournier, pour la

mener étape par étape, jusqu'à Chassenon et à la rivière Charente.

|

|

AVERTISSEMENT

Nous reprenons ici le tracé de l'autre voie

importante de l'antiquité classique au moment où elle se

sépare de la voie d'Agrippa - sur le péribole de la ville

antique (la Croix-Mandonnaud, Carrefour Beaupeyrat). Le folklore ou l'histoire médiate Mais disons d'abord et d'entrée de jeu ce qu'elle n'est pas car la tradition populaire, lucide pour quelques centaines de mètres entre le Roussillon et Isle, a dérivé plus loin vers un folklore qui traduit l'état des lieux constaté au plus près de nous, durant le XIXe siècle et le début du XXe et dont personne apparemment, ne semble connaître l'antériorité. De la sortie de la ville antique jusqu'au Roussillon puis à partir du carrefour des Hautes-Bayles (commune d'Isle, cote 328, réunion des rue du Gué-de-Verthamont, avenue Louis-Aragon, rue André-Barlet, rue Abel-Fagois et route des Courrières), la véritable voie antique du Haut-Empire vers Périgueux / Vesunna, n'a jamais été trouvée et ne figure pas dans l'histoire de notre voirie antique "pleine de trous". Il est bon d'en être informé dès maintenant et on le vérifiera dans la suite de notre propos : les voies romaines en pays lémovice difficilement décelables ont souvent été remplacées dans la littérature, par d'improbables "chemins de traverse" sans aucun intérêt historique. |

|

|

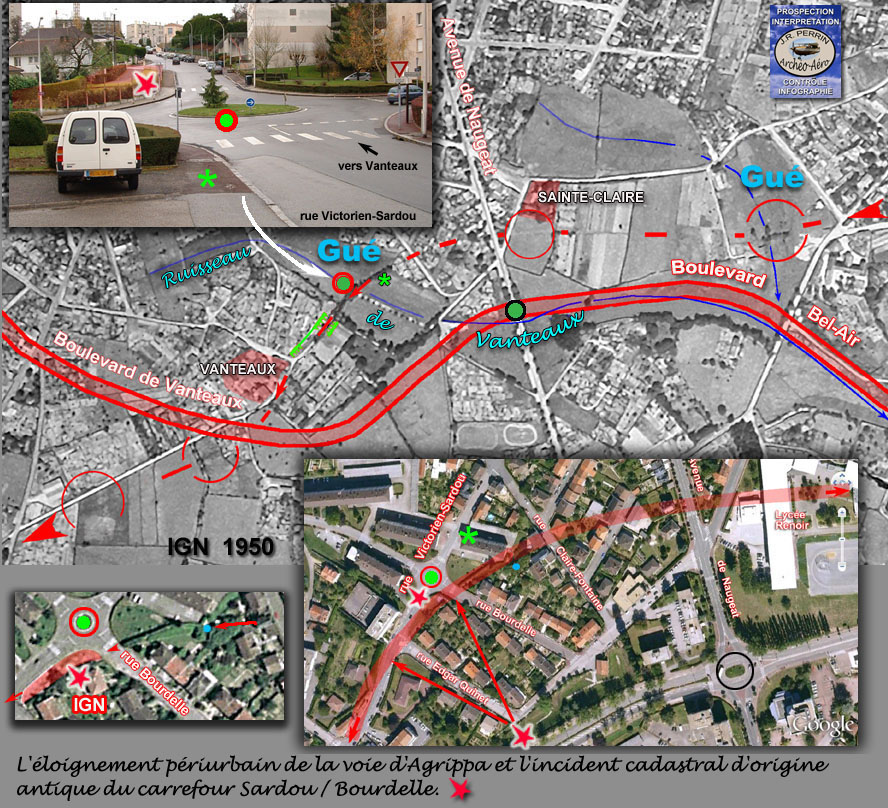

Nous reprenons la voie précoce de Périgueux où nous

l'avons laissée, dans les terres de Sainte-Claire.

Tout au long de cet épisode et jusqu'à la Vienne, nous allons privilégier l'étude de la mission verticale IGN de 1950, parmi d'autres possibles, plus ou moins "parlantes en archéologie" selon les aleas météorologiques au moment de leur réalisation. |

|

La

voie est reportée ci-dessous sur fond de photographie IGN 1950, par

des tirets et quelques flèches. Dans les intervalles nous avons cerclé de rouge les indices les plus probants.

Un terrain, courte portion fossile de la voie romaine,

semble avoir traversé les siècles sans

propriétaire et avoir été un jour

récupéré par la puissance publique (commune).Nous avons ci-dessous, surajouté en large surcharge rouge, le nouveau boulevard périphérique de la ville qui apporte une aide au calage topographique. Dans le même esprit et sur les différents clichés en vue verticale, le rond-point moderne entre l'Avenue de Naugeat et le nouveau boulevard de Vanteaux est cerclé de noir. Le carrefour de la rue Victorien-Sardou et de la rue Bourdelle, lieu de passage de la voie antique, est cerclé de rouge : c'était également et à quelques mètres près, l'emplacement d'un gué sur le ruisseau de Vanteaux. Venant de Ste-Claire (Lycée Renoir), l'approche du gué s'effectuait selon une longue courbe qui circule de nos jours au pied d'un haut talus. Sur le point haut, un immeuble d'habitat collectif puis, en contrebas, les maisons individuelles de la rue Bourdelle. La photo de 1950 restitue le gué qui était encore marqué par un massif d'arbres sur le ruisseau, au milieu d'une haie vive qui barrait les prés de fond. Un incident foncier

Un astérisque vert

marque sur le document Google, un point d'observation photographique du carrefour

Sardou/Bourdelle pour une perspective vers la hauteur de Vanteaux.

Cette photo montre à gauche, sous une surimpression rouge, un croissant de terrain qui ne fut pas compris dans le lotissement des parcelles à construire entre les rues Bourdelle, Edgar-Quinet et Sardou : l'opération doit dater du début des années 1960 et la raison m'en est inconnue mais d'après les riverains, ce terrain resta propriété municipale. La vignette IGN, ci-dessous, en bas, à gauche, sous une surcharge rouge, montre l'état des lieux qui en est résulté pendant de longues années entre les trois rues : trottoir surdimentionné et aligné sur l'important talus en courbe de l'autre côté de la rue Bourdelle. Récemment ce terrain resté vacant a enfin été attribué aux deux propriétaires riverains (extrémités hautes des rues Edgar-Quinet et Bourdelle) et nos photos en rendent compte : surimpression rouge sur notre vignette ci-dessous comme sur la vignette IGN. Mais on peut logiquement se demander par quel hasard - ou par quelle nécessité - une emprise de voie romaine aurait ainsi traversé l'histoire pour venir créer un incident foncier 2000 ans plus tard ? |

| N B : Le boulevard périphérique de la ville a été superposé à la verticale IGN de 1950 aux fins d'un meilleur repérage. |

|

| Des tirets bleus pour le passage du ruisseau de Vanteaux. Des étoiles pour l'anomalie. Une courte haie de thuyas dans la propriété marque l'ancienne limite imposée par la voirie romaine au cadastre municipal des années 1960 : étonnant, non ?

Un point bleu pour mémoire d'une fontaine

située

derrière le conifère isolé (vignette

sur-imposée). Et au-delà - au cas où elle aurait

disparu - il existe toujours une rue Claire-Fontaine, parallèle à la rue Bourdelle, en direction de Renoir !

N B : Ne cherchez plus à

contrôler les dernières traces de cette anomalie

foncière : l'ancienne haie de thuyas a probablement disparu et

une haute haie de lauriers masque l'intérieur des

propriétés.Ainsi une arrivée d'eau existe toujours sur l'assise de la voie antique. Elle était autrefois abondamment alimentée par une "perte" du ruisseau au niveau du gué. Depuis la réfection de la voirie, "la source est tarie où buvaient les troupeaux". Entre la proprièté qui borde la rue Bourdelle et l'immeuble d'habitat collectif, une venelle entretient la très vieille vocation du passage antique (racine de notre flèche rouge). En fond de tableau, le Lycée Renoir. |

|

Quelques

indications pour nous situer dans un contexte difficile où

s'entrecroisent des racines routières périurbaines

d'âge différent.

Tout en haut du cliché IGN ci-dessous, nous indiquons l'ancien carrefour de la Croix-des-Places : nous sommes arrivés là par la rue François-Perrin puis par la rue d'Isle. Juste au-dessous de cette mention, nous indiquons également en rouge par sa mention écrite, le passage du Boulevard-de-Vanteaux sur cet ancien embranchement. Ayant traversé le boulevard à ce niveau (restaurant) une petite "rue du Gué-de-Verthamont" inaugurait autrefois explicitement la route du folklore vers le "gué", jusqu'au Carrefour des Hautes-Bayles (au-dessus d'Isle). Du boulevard, à la Croix-des-Places également, continuait et continue toujours la vieille rue d'Isle, à l'est. Mais son nom a été définitivement déclassé et remplacé par celui de "Camille-Guérin" pour un court passage. On la retrouve cependant sur la ligne droite, sans nom connu (?) dans le domaine universitaire : devenue voie de servitude, elle va finir définitivement son cours à la Cornue, de haute mémoire. Répétons-nous, à partir de la Croix-des-Places, nous venons ainsi de distinguer la bifurcation - de la voie précoce du Haut-Verthamont vers Périgueux, par le Roussillon (rue Camille-Guérin), le croisement des Hautes-Bayles (Montplaisir), les Cailloux, et le rond-point de la Croix-du-Thay . . . - et de la voie tardive (?) du Bas-Verthamont vers Périgueux, par la rue privatisée du campus universitaire, la Cornue, le "Château" des Bayles,Ventre-Noir, l'ouest de la Chabroulie, les fermes du Breuil et du Pic-de l'Aiguille . . .

Reprenons le tracé de la voie précoce

sur l'incident foncier des rues Bourdelle et Sardoux.

Une tranchée routière

conservée marque la fin de la rue Victorien-Sardoux. Elle

nous

amène à franchir le boulevard de Vanteaux et

à installer notre voie précoce en marge gauche de la rue

Maurice-Rollinat .

Sur le panneau photographique ci-dessous, la rue Maurice-Rollinat représente maintenant la direction de la voie dont les traces s'observent sur les vieilles photos IGN de 1950, dans les jardins, au sud. Au niveau de l'impasse Jacques-Cartier , à gauche, la trace est complète. Elle voisine avec une empreinte partielle (sans doute carrée) aux angles arrondis qui trahit un probable sanctuaire de tradition gauloise. La rue Maurice-Rollinat s'abouche à la rue devenue "Camille-Guérin" depuis le boulevard. Plus loin on observe un subreptice changement de direction vers le sud-ouest : ici la trace de la chaussée antique ou de son fossé nord-ouest plus probablement (grosse pointe de flèche rouge) devient perceptible sur ce même document IGN de 1950. Depuis lors et en pivot de la trace, s'est élevée une résidence universitaire et au flanc du haut talus de la courbe - il y a quelques années encore - les grosses margines affleurantes de la voie antique avaient été utilisées pour créer un escalier improvisé et rendre ainsi possible l'accés à la rue en contrebas. Mal calées, elles ont roulé au pied du talus et ont finalement été évacuées. (On devra passer de la photo IGN ci-dessus à nos photos couleur ci-dessous . . . et vice versa si besoin)

Quelques dizaines de mètres plus loin, un ancien

chemin rural marque encore la limite entre le domaine universitaire

et la nouvelle "Clinique des Emailleurs" :

les deux pointes de flèche rouges sur le cliché

ci-dessous, encadrent un rang continu de cépées de houx

qui barrent l'exact passage de la chaussée antique, ( emplacement : pointe de flêche verte).

Cas de figure semblable dans le parc du Mas-Jambost à deux

kilomètres de là, parmi quelques dizaines d'autres

exemples toujours pertinents, dans la campagne limousine.

Aux fins de repérage, un rond rouge vif rappelle, sur toutes les images qui encadrent ce texte, que la vieille rue du Gué-de-Verthamont a repris son titre en entrant sur le terroir du Roussillon par le travers de la résidence étudiante. Ainsi s'instaure, y compris chez les meilleurs connaisseurs de ces problèmes, une confusion entre l'itinéraire précoce et celui plus tardif, sans préjudice d'un zeste de folklore qui complique à l'envi un sujet déjà difficile. Et nous ne sommes pas sûr que nos explications complexes éclairent beaucoup la lanterne du simple dilettante !

Qui

plus est et dès l'entrée de la page qui suit, on trouvera

encore des images d'échangeurs et de bretelles de liaison

entre ces voies d'origine et de parcours différents à propos desquelles nous éviterons tout commentaire ! |

|

|

Trois autres remarques se dégagent de notre cliché oblique de 1990 ci-dessous :

- entre la rue Maurice-Rollinat et le rond-point dont il

vient d'être question, le

réalignement, la rectification et le recalibrage de cette

portion de la rue Camille-Guérin lui ont pratiquement fait

retrouver l'assiette et l'importance de la voie antique du Haut-Empire

que nous étudions. Pareil cas n'est pas isolé !

-Après le carrefour, des rues Victor-Schoelcher et du Roussillon, au droit de la nouvelle Résidence des Personnes Agées, une trace rubannée verte bien rectiligne et parallèle à la route, marquait la remontée d'eau emmagasinée par le remblai mêlé de pierraille de l'ancienne tranchée d'ancrage de la chaussée antique. Nous l'avons enregistrée avant sa disparition sous les travaux de la Résidence. Mais aucune remarque pertinente n'a pu être faite lors de la visite du chantier de construction de la maison de retraite à cet endroit : les voies détruites et remblayées ne laissent pratiquement aucune trace lisible dans le sol (pointe de flèche rouge). Par contre et quand les circonstances climatiques le permettent comme ici, l'apparence des cultures, plus encore que la végétation naturelle, répercute les anomalies physico-chimiques subies par des sols soumis pendant des siècles à une circulation piétonne et animale. La révélation par vues aériennes, d'anomalies de croissance des végétaux est souvent plus pertinente que l'observation en coupe d'un terrain depuis longtemps lourdement transformé et bousculé. Cela tient à n'en pas douter à cette longue imprégnation des terres au cours de siècles, par les rejets des équipages. |

|

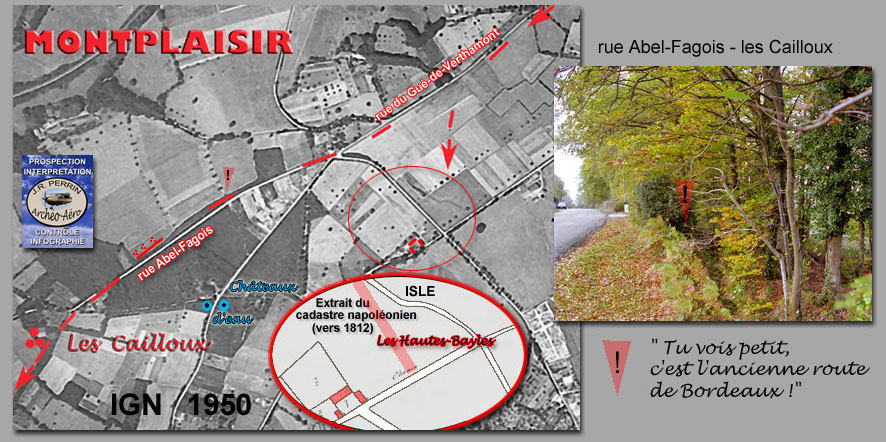

Des traces sur la vieille photo de l'IGN de 1950 ci-dessous, nous y incitaient mais on

ne s'étonnera pas que nous ayions également été attiré par le nom du lieu-dit

"Les Cailloux".

Les dernières traces de la voie occupent en effet, la lisière boisée

de Montplaisir qui longe la route actuelle (rue Abel-Fagois), en contrebas. Et dans le labour qui prolonge la lisière, les pierres éparses et roulantes interpellent toujours le prospecteur attentif : on peut s'étonner qu'indices matériels et toponymie n'aient jamais pu éradiquer la persistance - en écholalie, de publication en publication - du passage fautif de cette voie par le point haut des châteaux d'eau de Montplaisir que nous venons d'évoquer. Les idées reçues ont la vie dure. |

|

Une personne d'un âge certain, m'a raconté que son grand-père, passant par la route de Thias (rue Abel-Fagois) à chaque voyage vers Limoges, ne manquait pas de lui dire, lorsqu'il était enfant : "Tu vois, petit, c'est l'ancienne route de Bordeaux !" (Cliché ci-dessous).

A quelques kilomètres de là, au Grand-Bois non loin de Thias, cette

même

personne, me montrant un endroit précis dans son potager, me dit avoir voulu un

jour creuser un puits pour l'irrigation. Il ne put dépasser 50

centimètres de profondeur. Une nappe de "kaolin" d'une compacité incroyable gardait prisonnier le

fer de la pioche que l'on avait alors beaucoup peine à dégager.

En fait il s'agissait de calcaire pilé tel le constat que nous avons fait à deux reprises sur des soles de voies antiques : à l'occasion d'un labour sur la voie de Rancon et lors des terrassements d'une maison d'habitation, sur la voie d'Agrippa. Toutes remarques faites en corrélation avec les nombreux rognons de silex que nous collectons sur l'emprise des voies. |

|

La vignette ovale est extraite du

vieux cadastre d'Isle (1812). Elle montre la trace d'un vieux chemin aboli

qui a été remplacé par l'avenue Louis-Aragon que nous simulons par une

bande rosée.

Le vieux chemin portait un stigmate en forme de

chicane qui valide encore aujourd'hui - s'il en était besoin -

la

présence du diverticule qui s'échappe de la voie

antique (flèche

rouge) et qui, ponctué par un arbre de plein vent (point noir sur la hampe de la flèche rouge), pourrait n'être qu'une

petite bretelle

de liaison vers la voie de l'antiquité tardive que nous allons mettre en évidence à peu de distance au sud, dans une prochaine page.

L'étude de cette dernière voie nous montrera en effet à peu de distance, une trace de même orientation mais d'une tout autre importance. Mention d'indices de même nature dans la page : "une virée de galerne" . |

|

|

Par l'actuel "Chemin des Cailloux", notre voie romaine quitte la rue Abel-Fagois (route de Thias) dès son premier virage.

Le chemin se poursuit en ligne droite, on aurait pu garder le vocable "les Cailloux" de lointaine ascendance et pertinence : on a préféré " le Chemin des Renards". Ruiné par les terrassements et raviné par les pluies, encombré par des arbres , il représente le bas-côté gauche de l'ancienne voie. Dans sa partie haute , le passage de la chaussée antique se trouve en tout ou partie dans une propriété privée dépendant de "l'Impasse des Belettes". On notera au passage la haute pertinence de l'initiative populaire qui avait baptisé "Les Cailloux" un chemin encore opérationnel il y a quelques dizaines d'années à peine et qui signait l'emprise dégradée d'une ancienne voie romaine. Passé le "Chemin des Ecureuils" les traces de la voie ne sont plus perceptibles dans les propriétés. Les Belettes, les Renards, les Ecureuils . . . nous sommes entrés par effraction dans le bestiaire islois, pour des voisinages contre nature car la "route des Chasseurs" n'est pas loin. Il s'agit alors de rechercher de nouveaux repères : 250 mètres plus bas, au passage de la route de Thias à la Croix-du-Thay, ce sera chose faite. La photo en surimpression du document IGN ci-dessus, montre un talus localement en dépression et miné par l'eau sur le passage remblayé de la vieille chaussée : plantes des marais, ronces naines, petites berces, orchis . . . et une forte population de joncs au fond du fossé. La parcelle riveraine de la route est maintenant bâtie et l'arrivée d'eau a manifestement été captée : il n'y a plus grand chose à voir et l'ancienne dépression asséchée s'estompe de jour en jour. De l'autre côté de la route, le propriétaire rencontré au moment de la prospection, m'avait confié avoir fait évacuer au moment de l'aménagement de son terrain (cercle rouge) ce qu'il avait pris pour un dépotoir ancien : de la pierraille de tout calibre mêlée de céramiques diverses.

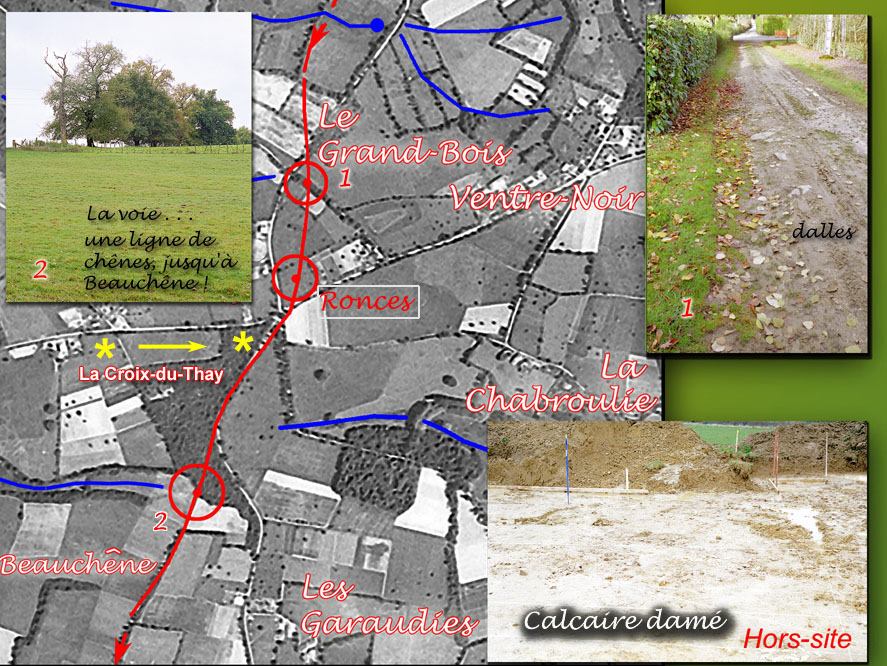

Le passage de la voie sur le ruisseau de Ventre-Noir n'est pas

perceptible. Après le gué, la haie qui matérialise encore la trace routière s'infléchit

à gauche et nous invite à passer à l'est du

carrefour du Grand-Bois : le début d'un petit thalweg qui

descend vers Gigondas est ainsi contournée. Il n'y avait rien d'improvisé dans les projets romains.

Et lors de la traversée du dernier chemin (carrefour du Grand-Bois, chemin de la Seybane)- pointes de flèches rouges affrontées - l'anomalie très localisée d'un pavage à larges pierres noires a attiré notre attention : au grand dam de la géologie j'emploierais le terme de schistes ardoisiers pour mieux faire comprendre que ces pierres viennent de loin. Du même coup et au même endroit, une conversation de voisinage nous a apporté l'information concernant la mise au jour dans un jardin , d'une sole de calcaire pilé dont nous venons de parler quelques paragraphes plus haut. A peu de distance d'autres menus détails sont le lot du prospecteur un tant soit peu attentif . . . Telles les ronces . |

|

Durant

des

siècles d'usage, les bas-côtés de la voie antique

ont été le réceptacle de déjections et de

rejets organiques. Le substrat meuble des banquettes latérales

aurait conservé quelque chose de cette imprégnation.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, elle se manifeste maintenant, 2000 ans plus tard, en favorisant la poussée de la ronce, plante commensale s'il en est, de l'homme et de ses animaux domestiques. Entre les deux, l'emplacement lourdement remanié puis remblayé de la chaussée, se montre moins réactif. Un

relâchement agricole temporaire est nécessaire à

l'apparition de ces phénomènes qui sont

extrèmement fréquents dans la campagne limousine. Par

contre et si le relâchement persiste, la luxuriance

envahissante de la ronce noie assez vite l'indice.

A l'opposé une vigilance agricole trop méticuleuse ne permet pas à ces signes de se manifester. On notera avec quelle minutie la trace de la voie dans le guéret a pu être épierrée et nivelée de très longue date. Localisation sur la photo IGN ci-dessous : actuellement (2015) l'éradication entretenue des ronces et des fougères a complétement résorbé l'anomalie botanique. Nous observons ainsi sporadiquement des bouquets de ronces et d'orties (l'une ne va guère sans l'autre) sur les passages de voies antiques arasées dans des prairies, dès les premiers temps de leur abandon. Nous retrouverons des exemples de ces phénomènes sur la voie d'Agrippa vers l'ouest et sur la "Voie Haute de l'Ouest". |

|

Photo 1 : réutilisation ponctuelle de grosses pierres dans le

pavage d'un chemin, sole de calcaire pilé. Photo 2 : des grands chênes jalonnent la ligne de crête qui descend vers Beauchêne. Le glissement des astérisques jaunes accompagnent le glissement du toponyme "La Croix-du-Thay" depuis son carrefour d'origine déclassé ( route de Mérignac et route de Gigondas) et le rond-point moderne. |

|

| A : Chaussée antique pillée sous Beauchêne. B : Au-dessus de Verthamont, une longue parcelle chevauche la ligne de crête. Elle représente très exactement l'assise de la vieille voie romaine : voyez la photo verticale qui sert de bandeau de titre à la page suivante. Au bas de notre photo ci-dessus (B), le petit édicule couvert de mousse couronne un puisard qui récupère l'eau drainée dans la pente par les vestiges de l'ancienne chaussée. |

|

|

Le

tracé synoptique de la voie du Haut-Empire vers Périgueux

et Bordeaux, sur fond de carte au 1/25000ème, entre Limoges et

la Vienne, illustre bien le projet très ferme des

ingénieurs romains de ces hautes époques, de tirer des

routes au profil tendu.

L'examen du tracé montre également la prévention de l'ingénieur vis à vis des cours d'eau petits ou grands dont il convenait de limiter la rencontre au strict nécessaire : trois sur ce parcours, le ruisseau du Canadier, le ruisseau de Vanteaux et le ruisseau de Ventre-Noir (ou de Gigondas). Sur ce parcours de 8 kilomètres, seul le ruisseau de Vanteaux se présentait sous un angle défavorable à son franchissement. Observez qu'après avoir franchi la rigole du Canadier, la voie s'infléchit vers le nord, se rapproche ainsi de Sainte-Claire pour mieux plonger vers le ruisseau de Vanteaux et le passer perpendiculairement au fil de l'eau selon la stricte doctrine du Génie des Légions. Et il faut se faire

à l'idée que ce détail est une raison

suffisante pour justifier la gibbosité que présente la

voie à cet endroit.

Nous parlerons plus loin d'un cas similaire non loin des Vaseix, mais cette fois c'est le ruisseau qui fut

dévié pour se présenter de façon idoine aux

travaux de l'ingénieur.

On aura remarqué enfin un léger mais assez long déport de la voie vers le nord-ouest entre les Hautes-Bayles et la Croix-du-Thay (par Les Cailloux et Grand-Bois). La raison "coule de sources" : il s'agit - au prix de ce léger détour - de négocier le passage d'un ruisseau unique en dessous de Thias plutôt que de venir s'enliser en tirant tout droit, dans le marais de Ventre-Noir qui l'alimente (voir carte au 1/25000 ci-dessus). |

| Cent cinquante ans plus tard, deux cents

peut-être - on trouvera bien un historien pour nous le dire - un

autre ingénieur fera un autre choix. Mais il sera

parti de la place des Arènes et aura choisi un

nouveau gué sur la Vienne. Il longera Ventre-Noir par l'est et

son parcours sera plus court; mais nous serons déjà aux

temps troublés du Bas-Empire. Nous y viendrons dans une

prochaine page. Une image GOOGLE ci-dessus et deux vignettes un peu plus haut pour vous inciter à continuer vers le sud-sud-ouest après le passage de la Vienne et une arrivée non prévue d'un chemin venant d'un gué situé vers le Bas-Mérignac. Je vous rejoindrai vers Royer , près de la convergence de trois itinéraires encore inconnus et bien sûr inédits, par le Pont-St-Martial et autres lieux moins prestigieux . . . mais ça risque d'être long. |

|

|

|

|