| Jean Régis PERRIN Les voies majeures d'Augustoritum Sur la périphérie de la ville antique, du nord-est à l'est, les racines de deux voies majeures du Haut-Empire : de St Pierre-du-Queyroix à la Maison-Dieu et Rilhac-Rancon, la route de Bourges / Avaricum . . . Et de st Pierre du Queyroix, au passage d'eau des Casseaux et de la tranchée des Longes, à St-Just-le-Martel et Sauviat-sur-Vige . . . celle de Lyon / Lugdunum.

Une approche par l'image.

|

| Captation de

sources et dérivation d'un ruisseau : il serait tentant de

situer l'origine de ces travaux d'aménagement hydraulique à la période

antique. Un aménagement réalisé par exemple, pour le confort et l'agrément d'un grand personnage

pour qui on aurait prévu ici une somptueuse résidence de passage :

ce "PRETORIO" mentionné par la Table de Peutinger et que nous avons déjà évoqué dans notre page

"Augustoritum" ?

Une résidence qui aurait trouvé ici un site idéal, à l'écart des embarras de la ville mais néanmoins suffisamment proche de son centre vital, administratif et cultuel : le forum. Nous verrions bien là ce palais bâti pour le "procurator ", le grand "fonctionnaire" envoyé en mission par ROME. Nous le verrions bien là en dépit des supputations érudites qui, disséquant à l'infini et depuis des lustres, les arcanes de la Table de Peutinger, veulent exiler ce super-préfet à 30 km de là, tantôt au Puy-de-Jouër sur les Hauteurs de St Goussaud, tantôt et à peine plus près, au milieu des terres et des bois de Sauviat-sur-Vige. Seulement voilà, on peut réfuter Peutinger mais on ne raisonne pas avec une borne ! Car il y aurait eu une borne ! Laissons parler

Paul DUCOURTIEUX qui écrivait en 1907 à propos de la Voie

d'Agrippa vers Lyon, dans son ouvrage "Les Voies Romaines en Limousin" page 67 :

"Plusieurs milliaires ont été découverts sur cette voie, la plupart mutilés ou anépigraphes. Le mieux conservé est celui du Moutier-d'Ahun, qui a été décrit plusieurs fois et en dernier lieu par M. Espérandieu (1), auquel nous renvoyons. C'est un milliaire de Gordien III, vers 243, qui indique la distance d'Ahun à Praetorium, 20 lieues gauloises : 44 km 440 m, et celle de Limoges, 34 lieues gauloises : 75 km 448 m. Il paraît que ce milliaire est actuellement au domaine de Valaize, où il sert à supporter la toiture d'un hangar." (1) Espérandieu, Inscription de la Cité des Lémovices, p 44.

Les 20 lieues gauloises d'Ahun à Praetorium,

à quelques virages près, conviennent aussi bien au

Puy-de-Jouër qu'aux parages de Sauviat pour la localisation d'une somptueuse étape de VIP.

Alors il faut croire Paul Ducourtieux et se faire une raison : le site de la Maison-Dieu n'aurait jamais semble-t-il, pu porter le palais du super-préfet romain. La dédicace de la voie sur la borne d'Ahun (Acitodunum) : Gordien III vers 243, ne situe pas forcément une origine mais pourrait simplement concerner une réfection de la voie. Attention cependant, nous savons personnellement, photo à l'appui, qu'une borne milliaire dite la "Pierre du Mail", commune de St Priest-Taurion (voir plus loin), occupe exactement et depuis près de 2000 ans, sa place d'origine sur la voie de Lyon. Cette coïncidence précise attestée par les images aériennes de 1960, n'empèche pas des archéologues, quelquefois mieux inspirés, de prétendre le contraire et dans ce cas précis, de regretter théâtralement cette prétendue entorse à leur conviction intime. En réalité, des cairns d'épierrement dans les cultures jamais évoqués, aux dépôts de blocs cyclopéens jamais remarqués, les pierres - fussent-elles bornes routières antiques - ont beaucoup voyagé grâce à la cupidité des hommes. |

Retour au ruisseau d'Aigueperse

|

Après quoi, le ruisseau reprenait son cours normal jusqu'au village des Casseaux.

Disons le fond de notre pensée : la véritable embouchure du ruisseau

d'Aigueperse ne serait pas celle changeante, qui lui fut assignée par les

hommes au fil du temps. Mais à partir de là et à nouveau, son cours jusqu'à la rivière Vienne, a été à l'évidence et antérieurement à 1812, lourdement remanié. Et ces travaux d'hydraulique n'étaient pas terminés puisque son embouchure, très précisément fixée par le cadastre de 1812, était située très en amont de celle que nous connaissons aujourd'hui, aussi peu naturelle que possible également : voir le cadastre puis nos photos verticales. De très vieux habitants des quartiers voisins nous rapportent que les jardins de rive sous le village des Casseaux, tenaient autrefois leur fertilité du débordement périodique, naturel ou provoqué, des eaux chargées du ruisseau d'Aigueperse. D'où l'intérêt majeur pour les riverains de maîtriser cette manne et dont pourraient rendre compte les fluctuations de l'embouchure qui se lisent sur notre photo verticale de 1984. Plus ou moins actives selon les épisodes de pluie et leur violence, les arrivées d'eau dans le lit de la Vienne tantôt déblaient leur passage tantôt sédimentent en longs panaches leurs alluvions le long de la rive. Ces débouchés maintenant couverts, s'observent sur notre photo panoramique de début de page. En l'absence de tout document contraire qui soit parvenu jusqu'à nous, il nous apparaît tout à fait plausible d'envisager que le ruisseau d'Aigueperse se soit depuis les temps géologiques, déversé dans la Vienne au fond d'une anse qu'il se serait créée et que montraient encore il y a peu et en amont du Pont St Etienne, tant les parcellaires du vieux cadastre que de vieilles cartes postales. |

Le Port du Naveix et ses abords

|

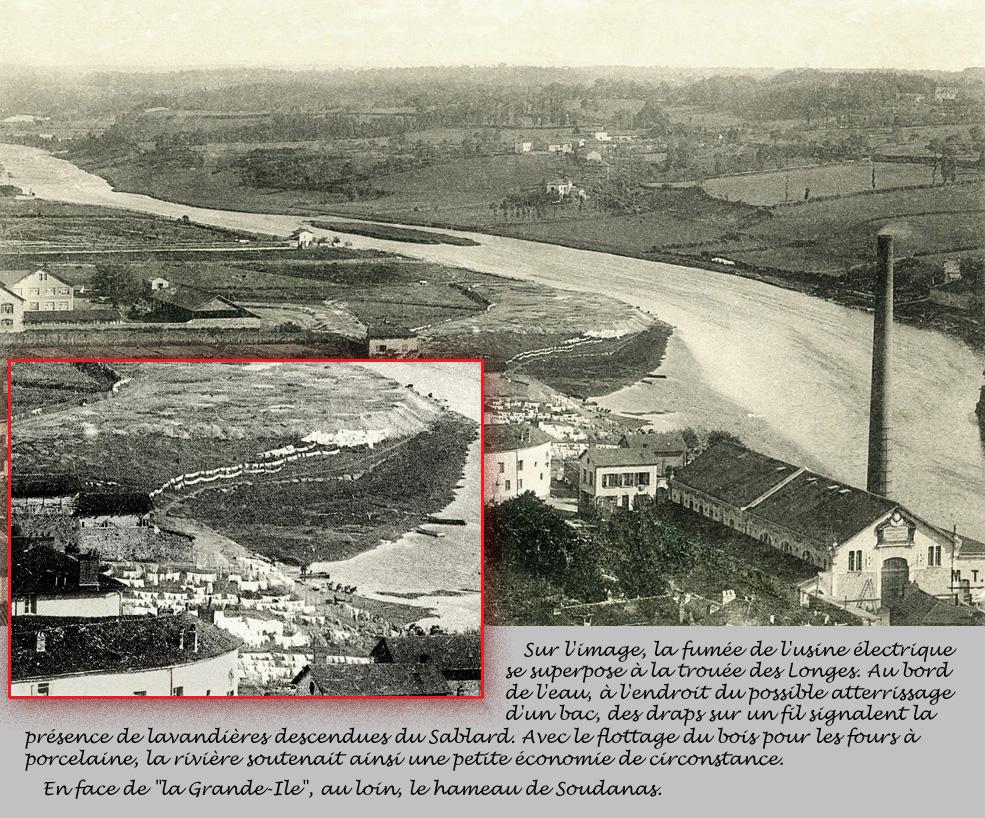

L'une d'elle, de notre collection (ci-dessous), détaille la

morphologie de cet

endroit :

il y avait là en aval de la "Grande-Ile" un défilé où l'eau de la

Vienne à la fois déviée et

accélérée créait un courant de retour (un rappel en eau douce, un révolin en mer) dans

une baie

(d'embouchure ?), à la fois

creusant la rive et étalant les alluvions éventuelles

d'un ruisseau.

Nous aurions pu avoir là remontant à des temps dont on a perdu le souvenir, l'embouchure naturelle et primitive du fameux ruisseau d'Aigueperse. En 1812, le ruisseau ayant été et depuis longtemps sans doute, reporté en amont, il subsistait encore un haut-fond, une île éphémère en bordure du remous. C'était le royaume des bateliers : un "port", le lieu exact du port du Naveix, peut-être ? C'était aussi le royaume des lavandières. Le beau linge des bourgeois de la ville haute aurait été ainsi moins exposé aux miasmes désormais dilués et déversés plus haut, qui descendaient toujours des faubourgs nord de Limoges. Car les riverains des débuts du XXe siècle considéraient encore ce ruisseau comme un égout à ciel ouvert : voir en aval (sous le Pont-Neuf) l'embouchure du Ruisseau d'Anjoumar venant de la Place Stalingrad et surnommé à la même époque et depuis des temps immémoriaux "le Merdanson". A une date indéterminée le "port du Naveix" a été comblé mais de nos jours, sur les terres rapportées et prenant la suite d'autres bâtiments, une Base Nautique s'est installée : la vocation se perpétue, intacte ! Pour l'histoire récente notons sur notre carte postale, la présence de " l'Usine électrique" qui fournissait à Limoges au tout début du XXème siècle, l'électricité qui allait progressivement remplacer le gaz dans l'éclairage urbain. Et permettre l'installation des premiers tramways grâce au supplément d'énergie venu de l'usine du Saillant en Corrèze. L'usine thermique disparut avec l'apport de la production des premiers barrages hydroélectriques du Taurion. Sa haute cheminée faillit traverser le siècle et depuis longtemps devenue inutile, fut abattue - en fait grignotée par le haut sous nos yeux - dans la décennie 1970. Notre carte postale - non datée, mais probablement éditée au tout début du XXème siècle - montre un très important apport de remblais sur la rive droite, en amont du port du Naveix. Leur provenance ne fait pas problème et Georges VERYNAUD dans son livre "LIMOGES, naissance et croissante d'une capitale régionale" (Editions de La Veytisou) nous a conté par le menu les grands travaux de voirie et d'urbanisme qui ont occupé le XIXème et la première moitié du XXème siècle : les déblais de démolition et les terres des décaissements ont représenté pendant plus d'un siècle des volumes énormes dont il fallait bien se débarrasser. Et les charrois arrivaient ici par un chemin (à gauche du cliché) qui contournait le grand hangar d'une fabrique de porcelaine et qui préfigurait la rue Victor-Duruy actuelle.

Et c'est sur ce remblai que

va s'établir progressivement le parc des transformateurs

électriques abaisseurs de tension exploitant la production des

nouvelles usines hydroélectriques du Taurion : ils y sont

toujours.

Cette surélévation des terres est toujours apparente : revoir la moitié gauche de notre photo panoramique de début de page. |

|

Au début de cette page, sur notre cliché panoramique, entre la zone des

transformateurs électriques

haute-tension marquée par les portiques en béton

d'arrivée des lignes et le terrain municipal

(anciennement terrain de football mais actuellement parc public

occupé, au centre, par un gros réservoir de régulation

des eaux pluviales aux parements de bois), la limite de propriété

présente une nette courbure qui aboutit à

l'exutoire carré du ruisseau d'Aigueperse que j'ai évoqué plus

haut : ce que montre très mal notre photo panoramique mais que montrent mieux nos photos verticales.

Et si . . . pour cette ultime dérivation du ruisseau venant des Casseaux, on

avait repris pour l'approche de la rivière, un reliquat de tranchée routière

remontant aux temps antiques ?

L'idée en tout cas, nous amènerait en face d'un site

exceptionnel pour un passage routier : la trouée des Longes. |

Le passage d'eau des Casseaux

et la

trouée des Longes

|

Après ce

panorama sur la "Grande Ile", il suffit de se retourner pour admirer

(photos ci-dessous) le passage antique

de la voie d'Agrippa par la trouée des Longes. Maintenant,

sur le sentier bitumé qui escalade la

pente, au fond de l'image, à droite, on rencontre encore des

"jacquets", surnom d'autrefois des pélerins qui se rendaient

à

Saint-Jacques-de-Compostelle.

Mais, dans les dernières années avant Jésus-Christ, c'était bien à n'en pas douter au fond de cette dépression que passait la grande route joignant Augustoritum à la capitale des Gaules, Lyon/Lugdunum : la Voie d'Agrippa. |

|

Et si nous sommes aussi péremptoire, c'est qu'il

n'y a pas d'alternative à ce magnifique trajet qui partant des bords de

Vienne, va rejoindre la hauteur de la Croix-Finor. Puis, restant

pratiquement toujours sur les hautes terres, ira repasser la Vienne

sous St Priest-Taurion en n'ayant

rencontré en 12 kilomètres, que le seul ruisseau des

Villettes, en aval du Moulin de GOURLY, en contrebas de St Just-le-Martel.

|

Variations autour d'un problème historique

De l'est au sud-est de la ville,

départs de voies antiques.

De l'est au sud-est de la ville,

départs de voies antiques.

( voies du Haut-Empire) AU DEPART D'AUGUSTORITUM

|

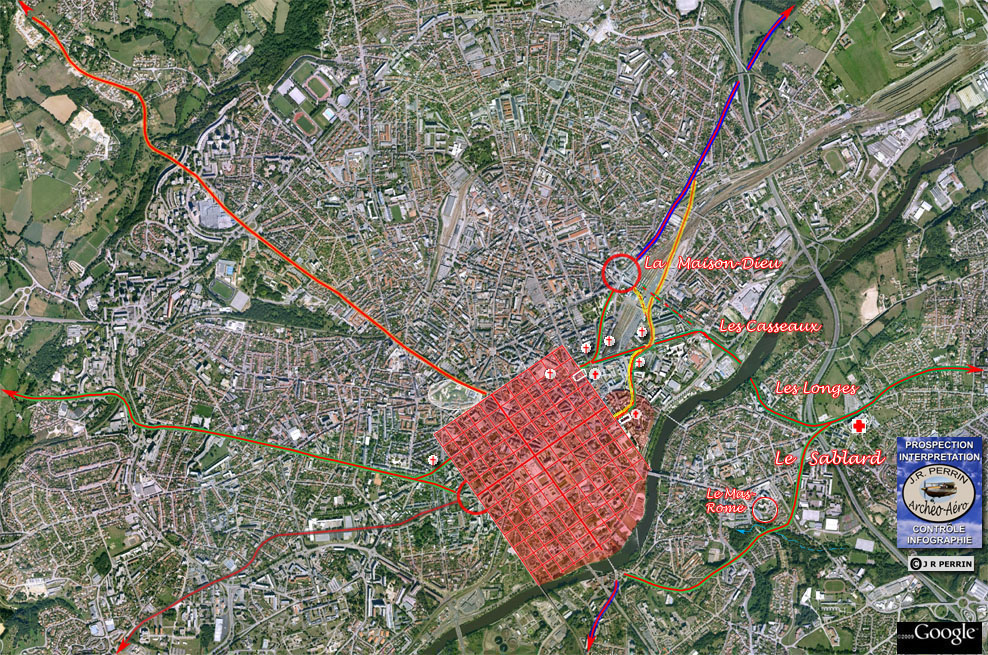

Si nous

jetons un regard circulaire et

"sinistrogyre", partant du nord , sur la photo de Limoges, nous

repérons des axes de circulation antique que nous connaissons

désormais bien au-delà des portes de la ville

moderne et sur de très longues distances pour certains.

Ce sont, au départ d'Augustoritum / Limoges-ville-antique :- la voie de Magnac-Laval avec la bifurcation de Villefavard qui s'opérera sur la Gartempe à Rancon. Sur cet axe, nous avons déjà progressé ensemble jusqu'à St Gence. Sans anticiper sur la richesse foisonnante de cet itinéraire (tracé rouge sur fond beige) et qui fera l'objet d'une longue page sur le site "archeologieaerienne-marchelimousin" - la voie d'Agrippa vers Chassenon et Saintes que nous avons décrite jusqu'au-delà de l'Aurence et que nous reprendrons pour l'amener jusqu'à la rivière Charente, sur le gué de Chez-Chabernaud au sud de la Péruse ( tracé rouge sur fond vert) : trois ou quatre pages à venir sur le site "archeologieaerienne-marchelimousin". - la voie présumée de Périgueux/Bordeaux par le gué du Haut-Verthamont sur la Vienne, jusqu'au cimetière de Beynac (rouge sur fond gris), voir plus haut la page "itineraires de l'ouest et du sud-ouest" (paragraphe : Voie de Vesunna ) - la voie de même destination mais quittant la ville par le Pont St Martial dont nous avons donné quelques jalons précis jusqu'à la ferme gauloise de la Chèze et à la structure (encore énigmatique) de Royer, commune de Jourgnac, Nous donnerons ci-dessous quelques jalons sur cet itinéraire jusqu'à St Priest-Taurion, accompagnant Raymond COURAUD pour la suite de l'itinéraire jusqu'à Sauviat sur Vige,

- la branche seconde de la voie d'Agrippa issue du passage d'eau des Casseaux et par les Longes, rattrapant aux portes de Panazol (site actuel de l'Hôpital du Dr Chastaing), l'itinéraire principal venant du Pont St-Martial.

-

enfin une voie du Nord gagnant les hauteurs par la

Maison-Dieu, la rue Aristide-Briant, la Bregère, la rue

Georges-Fourest, la Lande de Faugeras (Ester), la Mazelle, le Peyroux

de Rilhac, les Mines .

. . qui a toutes chances d'être

en fait la "route de Bourges, capitale de la

Gaule aquitaine" et qui a fait l'objet d'une étude

fractionnée dans notre page précédente "une viree

de galerne", même site.

Mais de cela, il faut parler plus longuement : c'est un trajet exemplaire cautionné par COURAUD jusqu'au delà de Beaubreuil. Mais brutalement, il a été dévoyé à hauteur d'Anguernaud, pour plonger vers les fondrières d'un confluent de 3 ruisseaux. Immuablement considérée par l'érudition depuis des lustres comme la voie d'Agrippa vers Lyon, en dépit d'un tracé qui accumulerait 310 mètres de dénivelé en un peu moins des 8 km nécessaires pour atteindre les hauteurs qui dominent St Priest-Taurion au nord-est. Ajoutons-y les deux gués dont celui réunissant dans les marécages ci-dessus évoqués, la Mazelle, la Cane et le Cussou ou celui plus périlleux encore, sur le Taurion. Mais il faut aussi être rigoureux : il y a bien trace d'une étroite tranchée routière qui grimpe dans la ligne de pente depuis les marécages des 3 ruisseaux jusqu'à l'actuelle voie ferrée de Paris, non loin de l'ancienne usine d'électrolyse. Dans sa seconde partie, jusqu'au village de Puy-Neige et sur près de 300 mètres, dès avant le milieu du XXe siècle, un vieux paysan avait planté deux rangs de pommiers en vis à vis , sur les anciens fossés de cette petite voie antique, la couverture IGN de 1960 en témoigne. Après Puy-Neige, rien ne s'oppose à ce qu'une petite voie antique joigne Ambazac, le domaine d'un nommé Ambatius, gaulois de son état dit-on. En fait la véritable voie d'Agrippa dans son cours vers l'est nous arrive de Limoges par Panazol et St Just-le-Martel et nous l'étudierons de plus près dans notre page suivante : "la voie de lyon 1ère partie". N B : La

branche majeure de la voie d'Agrippa entre le Pont St Martial et les

"Portes de Panazol" est reportée sur la photo verticale de Limoges (par Google) en

conformité d'orientation avec le complexe résidentiel et

sportif du Sablard. Il s'agit d'une pure coïncidence : notre

tracé est préorienté sur les rives de

l'Auzette, par des mouvements de terrain résiduels qui remonteraient à un gué antique.

Il serait en effet

étonnant que les aménageurs de la cité du Sablard

dans les années 1960, aient pu être influencés par

les restes d'une chaussée antique totalement détruite et

dont personne jusqu'à ce jour n'a jamais semble-t-il, soupçonné

l'existence.

|

|

|

|

|