Jean Régis PERRIN

|

|

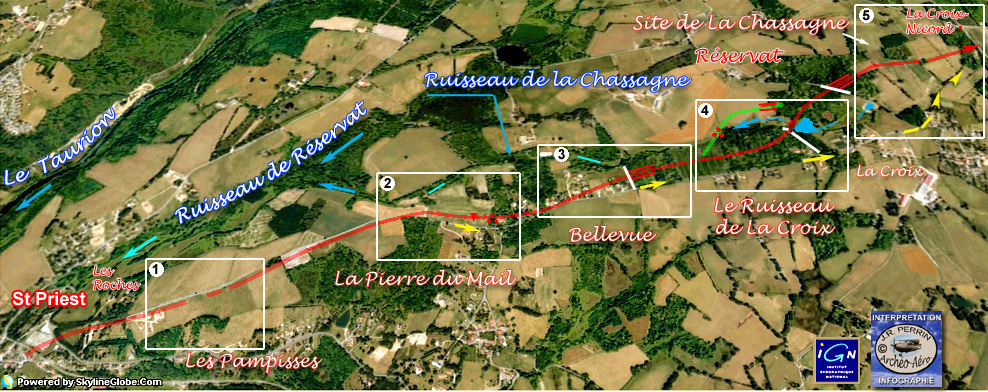

Cinq

stations

jalonnent ces premiers 4 km du parcours jusqu'à la

Croix-de-Nicord où se croisent la D 56 venant de St

Léonard-de-Noblat et la D56a allant au Châtenet-en-Dognon. Nous avons

choisi ces sites en raison

des indices que nous livrent les photos et la valeur d'exemple de

chacun d'eux.

Cette première partie de parcours dont nous marquons la continuité en rouge, n'est pas à l'abri d'interrogations ne serait-ce que dans son parti-pris d'affronter une traversée du ruisseau de la Chassagne (ou de la Croix, c'est le même) qui pouvait être facilement contourné sans allongement de parcours (ce qu'a fait COURAUD en suivant la route) et par la présence d'un diverticule dont nous comprenons mal la nécessité. L'itinéraire proposé par COURAUD matérialisé par des flèches jaunes sur notre plan IGN, suit la route communale de St Priest à la Chassagne (La Croix) puis un ancien chemin rural jusqu'à la Croix-de-Nicord. Rien dans ses documents ne lui permettait de penser qu'il put en être autrement jusqu'à ce carrefour tant le profil de chemins assurément très anciens, simples traces invisibles au sol pour certains, quittant la route communale à la Chassagne, servait son projet. Un projet que n'aurait pas désavoué le plus pointilleux des ingénieurs romains à ceci près que, comme toujours, certains traits de l'environnement politique, matériel et humain de l'époque nous échapperont toujours. |

|

Or nous avons

appris depuis lors - et pour ce qui nous concerne tout au moins - qu'il

est toujours productif de s'intéresser à des coupes de

planimétrie (barres blanches) qui barrent topographiquement

un projet routier en cours d'enquête :

.

peu après la maison de Bellevue, un chemin rural permettait au

bout de moins de 100 mètres de "sortir des sentiers battus" et de découvrir une belle

tranchée routière qui s'enfonçait dans les bois (3),

. dès avant les premières maisons de la Croix et toujours à gauche de la route communale, un second chemin permettait de découvrir à un peu plus de 200 mètres, un haut pont de pierre sèche (un comble pour un pont !) qui avait permis à la voie de négocier à niveau le passage d'un petit ravin (4), . enfin, en suivant pendant trois cents mètres la route de Réservat à partir de la Chassagne, on pouvait découvrir à main droite, le décaissement d'une énorme tranchée routière qui dans la continuité, escaladait la pente (entre 4 et 5). Les chènes pluriséculaires qui la bordaient, entretenaient dans ce vaisseau une pénombre de cathédrale qui décourageait toute autre végétation qu'une courte strate herbacée. Cependant, quelques taches blanches ou claires se remarquaient aux flancs de l'excavation, générant des nids de ronces : des ustensiles ou équipements ménagers de rebut, une gazinière, un frigo, un vieux matelas . . . Et dans un fourré au bord de la route, pratiquement invisible, une pancarte hors d'âge : "Défense de déposer des ordures". Dans un contexte sensible, n'oubliez jamais ces pancartes, un des multiples "pont aux ânes" méconnus qui, à 3 ou 4 reprises , ont été pour nous des repères inespérés pour détecter en bordure d'une route, une tranchée routière antique récemment devenue une friche- dépotoir impénétrable. Car rien n'est plus comme avant : pêle-mêle ici ou là, la déprise agricole , la tempête de 1999, des aménagements de plein-air liés à des constructions nouvelles . . . ont bien changé les paysages en quelques années seulement. |

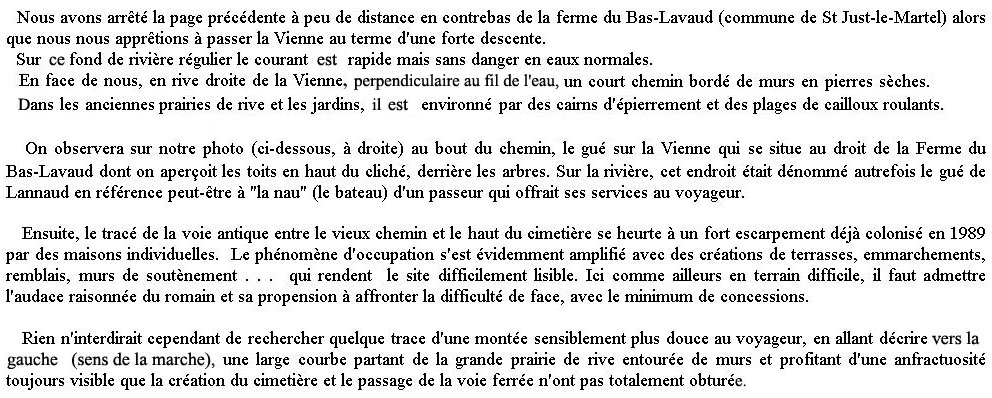

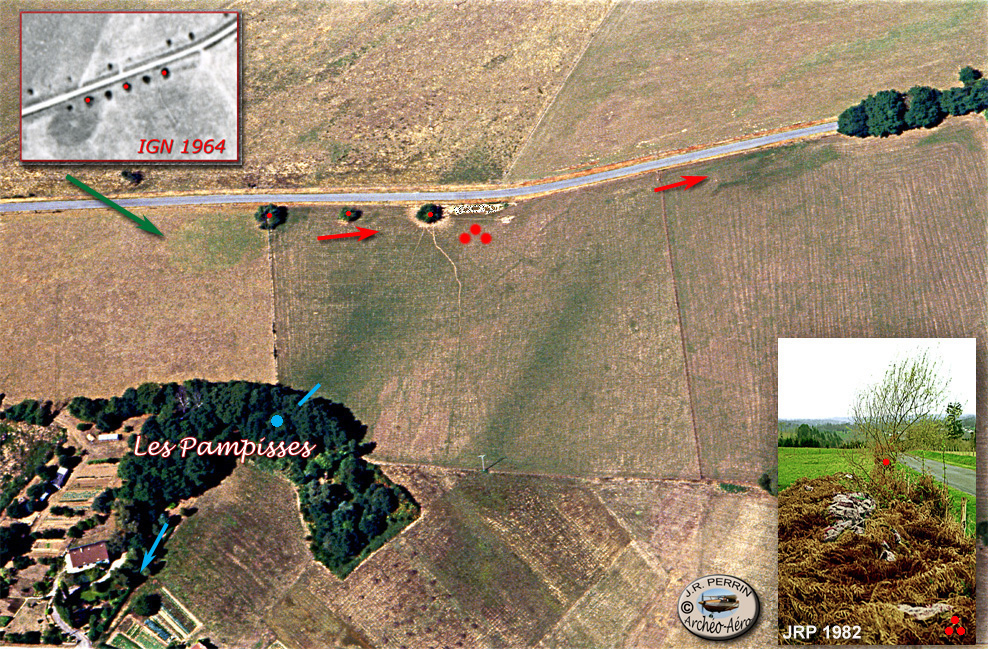

Site 1 : les Pampisses

|

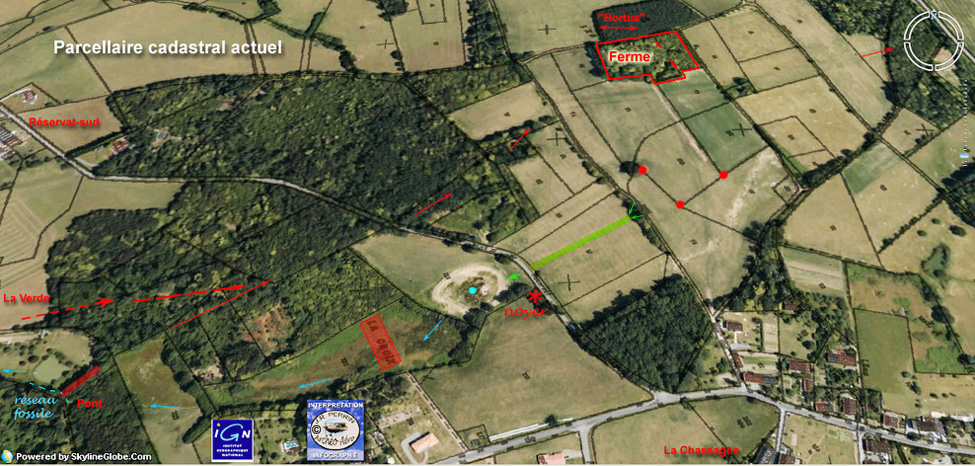

Sitôt

passé le vieux cimetière de St Priest (au-dessus de la voie ferrée), au sud de la route

communale de la Chassagne, 3 parcelles agricoles sont plus ou moins normées sur l'axe

routier antique devenu pérenne :

. la première, à gauche, semble trahir une structure en damier que nous rattacherions à notre corps défendant et faute de mention explicite dans la littérature archéologique locale, aux coutumes agricoles de l'époque gallo-romaine : les "hortus". Dans son angle nord, sur la trace antique présumée, figure une trace ovoïde de remontée d'humidité avec en son centre une tache ponctuelle plus claire : nous avons rencontré une structure exactement similaire en bordure de la voie de Limoges à St Gence au lieu dit "Petit-Bellegarde". Origine anthropique probable pour un usage inconnu.Voir notre page : "Voie de Rancon", autre site. . parcelle centrale : pas de commentaire archéologique évident. Deux plans de fracture du socle géologique guident des remontées d'humidité. Et un cairn d'épierrement approvisionné lors des labours, exposé à des prélèvements sporadiques et souvent recouvert de fougères. Actuellement il est surmonté d'un énorme massif arborescent en boule, composé d'un saule et d'un sureau rassemblés près desquels les bovins viennent se mettre à l'ombre (cercle de piétinement) en suivant une "traulhe" étonnamment précise. Voyez ce qu'il en était il y a 30 ans (1964). Le saule attiré par l'eau qui circule dans les restes de chenaux antiques et le sureau qui n'est jamais loin des haltes du voyageur . . parcelle de droite : deux ou trois traces biaises (est-ouest) à peine perceptibles, à recoupement orthogonal possible. Des très vieux parcellaires, des enclos de haute tradition ? Le cadastre de 1810 ne signale rien, sinon de grandes parcelles ouvertes. Notez les auréoles d'assèchement autour d'une rangée de chênes, en bordure de la route. Ces parcelles au centre du cliché, sont parcourues par des linéaments non organisés où l'on pourrait voir la main de l'homme du dernier Age du Fer

Mais

au sud, tout change. Le parcellaire présente

une orientation différente et apparaît

tronqué par la limite des parcelles dont nous

venons de parler. Cette orientation discordante trouverait son origine

dans une trame que nous avons tenté de mettre en évidence

à partir d'une photo de GOOGLE : il semble avéré

que des petites parcelles sous-jacentes aient été

séparées par de petites allées de deux à

trois mètres de large. Une structure agricole en "hortus" dont je

suspecte l'origine antique voire protohistorique. Voir notre page

"Gaulois et gallo-romains", même site.

Il n'est pas jusqu'à la petite route du nouveau lotissement des Pampisses, à gauche sur notre image, qui nous pose problème. En l'absence de toute construction sur cette parcelle, une trace de petite route nous narguait déjà il y a 20 ans. Or elle ne figure pas à l'ancien cadastre napoléonien : elle serait donc apparue en tant que route postérieurement à 1810 et assez vite disparue. Sinon, pourrait-elle avoir une origine antique ? Observez sa racine sur la première photo de cette page (lieu-dit la Roche) et son prolongement sur la photo ci-dessous. |

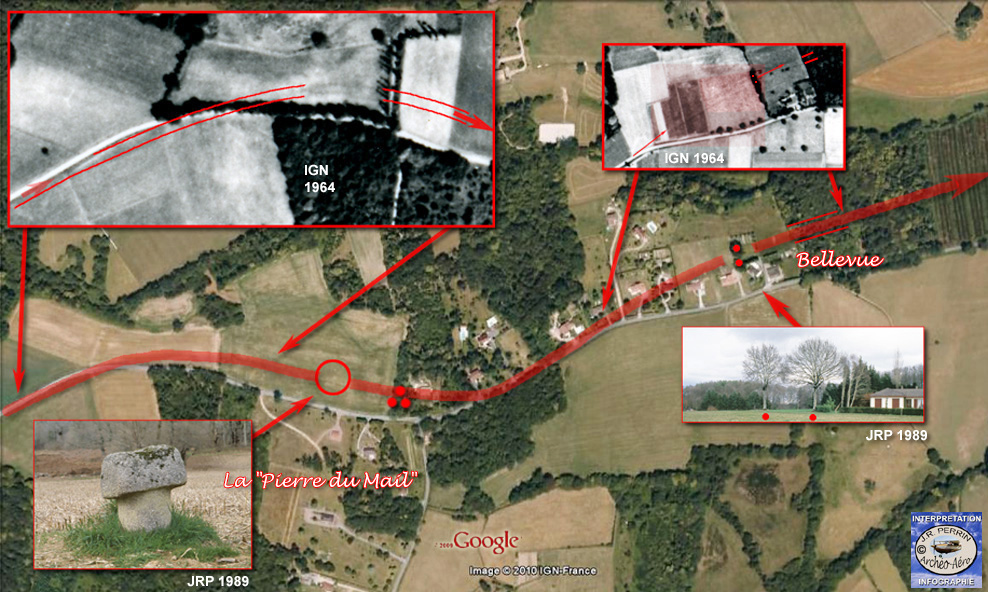

Sites 2 et 3 : la "Pierre du Mail"et Bellevue

|

La borne routière dite 'Pierre du Mail" Les images se suffisent à elles-mêmes. Et depuis des temps immémoriaux une borne routière antique replantée à l'envers, nous cache toujours une éventuelle inscription. La photo aérienne de l'IGN de 1964 et notre contrôle au sol, attestent qu'elle n'a pas dérivé depuis l'époque antique. Elle présente une élévation biaise par rapport à son socle (?) Bellevue Plus loin,

deux

arbres-témoins se font vis à vis : sur les fossés

antiques ce sont souvent

des chênes mais

ici ce sont des hêtres. C'est un spectacle assez rare; il

faut le plus souvent

se contenter d'un seul : ces indices sont apparus spontanément

dans les cinquante à soixante dernières années.

Comme les multiples petits indices dont je vous ai fait part et qui jalonnent les parcours antiques, le cas des arbres isolés est toujours intéressant bien qu'à apprécier prudemment et dans un contexte sensible. Et il n'est évidemment pas question, au moindre arbre "en boule" au milieu d'un champ pas plus qu'au pied d'une touffe de houx ou près d'un tas de cailloux sortis d'un labour . . . de sauter en l'air comme un cabri en criant : "la voie romaine, la voie romaine, la voie romaine" ! |

Site 4 : La Verde

I

|

Mais voici qu'en explorant le paysage au sol durant les années 1980, le

ruisseau de la Croix au fond d'un petit ravin, apparaissait barré par

une forte levée de terre portant un chemin . A l'époque nous avons

pensé à un pont. Aucune arche n'était apparente mais il était évident

qu'un colmatage au cours du temps, avait pu élever le niveau des dépôts

en amont du barrage, forçant l'eau - au demeurant peu abondante - à

passer par dessus l'obstacle.

Finalement la circulation d'attelages agricoles était parfaitement possible sur l'ouvrage en enjambant cette modeste rigole qui allait cascader en aval. En dépit des apparences suggérées par les photos aériennes ce passage à pont nous avait semblé être le trajet des origines. Le transit par la Verde se heurtant en aval du pont, à d'importantes mouillères puis à l'escalade d'un ressaut pour atteindre le niveau d'un plateau agricole où curieusement les traces de la voie étaient toujours présentes. On pouvait dès lors penser être en face d'une terrasse issue d'incidents fluviatiles naturels très anciens. Finalement l'importance de l'emprise routière suggérée par les photos, des limites communales (avant remembrement) bordées de microparcellaires délimitant des lopins forestiers totalement délirants, des affleurements de galetages sous les pelouses . . . ont fini par nous convaincre de la grande ancienneté et de l'antériorité de la voie de la Verde. Petite incidence :

ne

cherchez pas la retenue d'eau en amont de

l'ouvrage; il y a belle lurette qu'elle a été

colmatée jusqu'au niveau de ce qui fut une petite

chaussée, par les

matières en suspension apportées par le ruisseau. Et ne

cherchez pas non plus à retrouver l'image que j'en donne : le

site a subi un aménagement paysagé avec jardin,

remblaiement, nouveau barrage et creusement d'une petite pièce

d'eau en

aval, seule subsiste la rigole en travers du talus . . . mais on lui a

coupé l'eau.

Enfin c'est une propriété privée. Pendant ce temps Couraud, plein de bon sens et imprégné sinon connaisseur des us et coutumes antiques avait contourné la tête de source du ruisseau (dit de la Croix) et rejoint la Croix de Nicord par une voie encore utilisée au XIXème siècle et dont le tracé en flexions alternées bien apparent sur les photos, est typique des itinéraires d'origine antique (flèches jaunes). Evidemment il s'agit probablement d'une voie de l'antiquité tardive voire du Haut-Moyen-Age, et qui est venue à moindre frais, remplacer la grande voie institutionnelle trop incommode et son diverticule haut-perché. Tout cela tombé en désuétude et ruinée par les aménagements agricoles et les prélèvements des riverains. Et depuis lors, à toutes les époques, d'autres cheminements furent créés et tous peu ou prou, ont laissé des traces. |

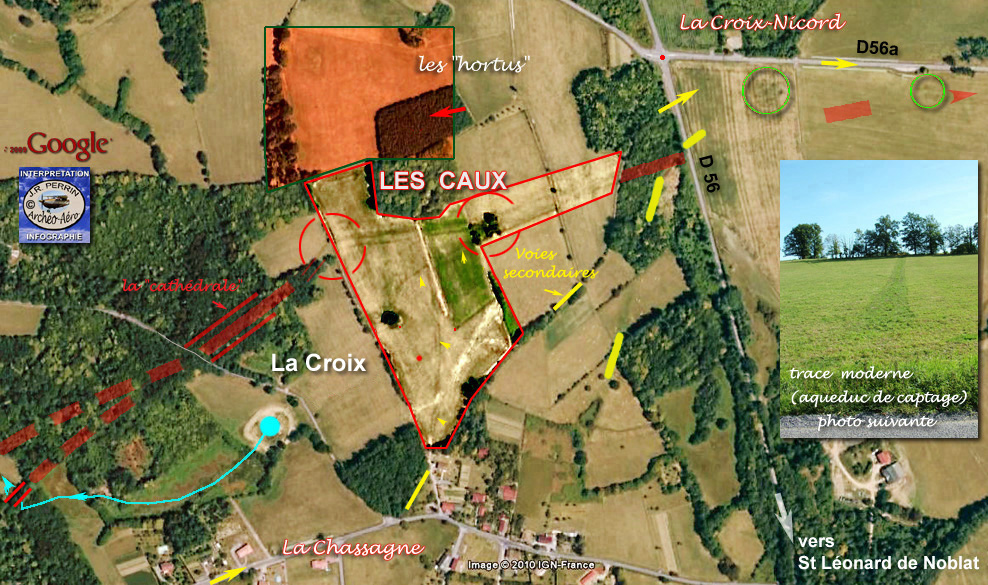

Site 5 : la ferme gauloise ou gallo-romaine des Caux

|

Il n'est pas rare - et il serait même

fréquent si nous avions pris la peine de nous plonger dans

l'étude des matrices cadastrales et des "états des

sections" du cadastre napoléonien - que les traces issues de

l'observation aérienne ou de l'étude des couvertures de

l'IGN, nous amènent à des noms de lieux troublants pour

peu que des linguistes nous éclairent sur leur origine.

Il en est ainsi de "LES CAUX" francisation du nom occitan "LAS-CAUX" tout aussi incompréhensible que le précédent d'ailleurs. Il est pourtant très répandu en Limousin. En Limousin où la forme naturelle serait plutôt LACHAUD par agglutination de l'article et glissement du C en CH , tel dans la commune d'Augne (87) où un ancien La Chalm (avant 1073) est devenu de nos jours Lachaud . . . avec un exemple similaire en Creuse et beaucoup d'autres sans doute pour lesquels aucun grimoire n'est venu jusqu'à nous du fond des âges, en trahir la forme d'origine.

Car le vocable CHALM ou CALM

proviendrait du vieux radical indo-européen CAL

véhiculé par le latin CALMIS ou CALMA en vieil

occitan.

Et tout cela pour décrire une hauteur parsemée de CAILLOUX roulants : les restes d'une ancienne voie romaine désaffectée depuis des siècles et pillée dans le même temps de ses matériaux pour toutes sortes de nouveaux usages. Et parfois - sans que je sache pourquoi - des CAILLOUX encore stratifiés sur un substrat de CALCAIRE pilé ainsi que je vous l'ai montré dans d'autres pages, en d'autres lieux. |

| N B : Nous pensons également qu'une ferme gallo-romaine occupait

le site . Au cas où d'aucuns en douteraient qu'ils nous disent pourquoi la

voie romaine présente ici deux angulations successives (cerclées de

rouge sur la photo GOOGLE ci-dessous) pour éviter le petit bois carré. |

|

Comprenons bien que "Les Caux" ne peut être le nom

de ce lieu à l'époque gallo-romaine : le latin ou le

bas-latin parlé en ce temps-là ne comportait pas

d'article devant les noms; chez nous, il faudra attendre pour cela

l'émergence du vieil occitan, postérieurement à

l'an mil .

Beaucoup plus précoce pourrait être par contre l'origine du village de "CAUX"qui s'expose sur son promontoire au-dessus de la Vienne, à 1 km au sud de Bellevue : ici, il ne serait pas étonnant de découvrir les traces d'un très vieil édifice.

Et vous vous souvenez peut-être de cette voie romaine au

nord-ouest

du Dorat - courte mais monumentale : 32,50 mètres d'un

fossé à

l'autre. Le village au bord de l'eau, où sa

somptuosité venait s'évanouir, a toujours

pour nom LA CAILLE, un lieu dont les terres devaient être

"chaillouses" (pierreuses) comme on disait autrefois en vieux marchois.

Revoyez "Gaulois et gallo-romains en marche" même site. |

|

La

vignette surimposée au cliché GOOGLE ci-dessus, concerne un aqueduc

très récent qui amène un supplément d'eau, collecté sur les hautes

terres parcourues par les voies présumées antiques, jusqu'à une retenue

d'eau en cours de creusement sur la source même du ruisseau de la

Croix. Voir également le cliché IGN ci-dessous : tracé vert.

|

|

Une ferme et sa résidence existaient probablement ici à l'emplacement du petit bois de feuillus et au-delà puisque nous trouvons à proximité immédiate une parcelle qui porte encore les traces de ces petits espaces de culture que faute de mieux, nous avons baptisés "hortus" et dont la trame pourrait s'étendre bien au-delà de ce que nous montrent les photos.

Une ferme gauloise

donc et bâtie en matériaux périssables,

puisqu'aucune rumeur archéologique n'a jamais fait état

à notre connaissance, de la présence possible à cet endroit d'une ruine

de villa antique classique bâtie à chaux et à sable.

A noter

également deux petites voies de circulation

en connexion avec la voie principale. L'une de ces petites voies

desservait un site ponctuel

actuellement surmonté d'un bosquet ou d'un gros arbre. Une autre venant

du site actuel de la Chassagne atteint en son milieu le site présumé de

la ferme gallo-romaine et se raccorderait au même endroit et

perpendiculairement, à la voie romaine principale. L'un d'eux au moins

était encore en usage il y a peu car il est toujours répertorié sur les

carte IGN.

A noter sur le haut du plateau ( points rouges) deux limites de parcelles en retour d'équerre et qui se signalent sur les photos aériennes par une jonction dédoublée : une caractéristique, selon notre expérience, pouvant trahir une origine au moins antique. Une somme de remarques signalées à toutes fins utiles et qui atteste de la complexité d'un site gallo-romain jusqu'ici inconnu. Comme à l'accoutumée, le toponyme "La Croix" peut faire penser à la présence de plusieurs voies anciennes. |

| Et en tout état de cause, on comprend mieux la double angulation que présente la voie antique de part et d'autre du petit bois de feuillus. On

peut rêver et imaginer le

gaulois "Cassanix" barrant le passage à l'arrogance du technicien routier qui

pour ne

pas déroger au culte de la sacro-sainte ligne droite, s'apprètait

à couper en deux sa modeste exploitation agricole : notre

gaulois fut sans doute assez persuasif pour que

finalement, le chemin du cursus publicus

de

l'Empire romain passât au large.

Et ne croyez pas qu'il s'agisse d'un cas isolé : à St Gence, à Taillac, à Chassenon nous avons observé des cas plus représentatifs encore de tels accommodements générant des dévoiements de grande ampleur. A noter également l'image dissymétrique de la voie avec une seule bande cavalière et piétonnière reportée du côté amont : autres cas constatés pour une traversée de déclivité . On notera pour la petite histoire, encadré en rouge, dans le lointain de notre photo ci-dessus, un possible cimetière à incinérations : les cendres et le charbon regroupés dans les fosses autour de l'urne funéraire, forment autant de niches qui emmagasinent , retiennent et restituent l'humidité de façon plus performante que le milieu encaissant . Et plus loin encore, aux limites de notre cliché et pour l'édification du randonneur, un fort dépôt de grosses caillasses sur le passage de la voie, en face de la route des Rieux. |

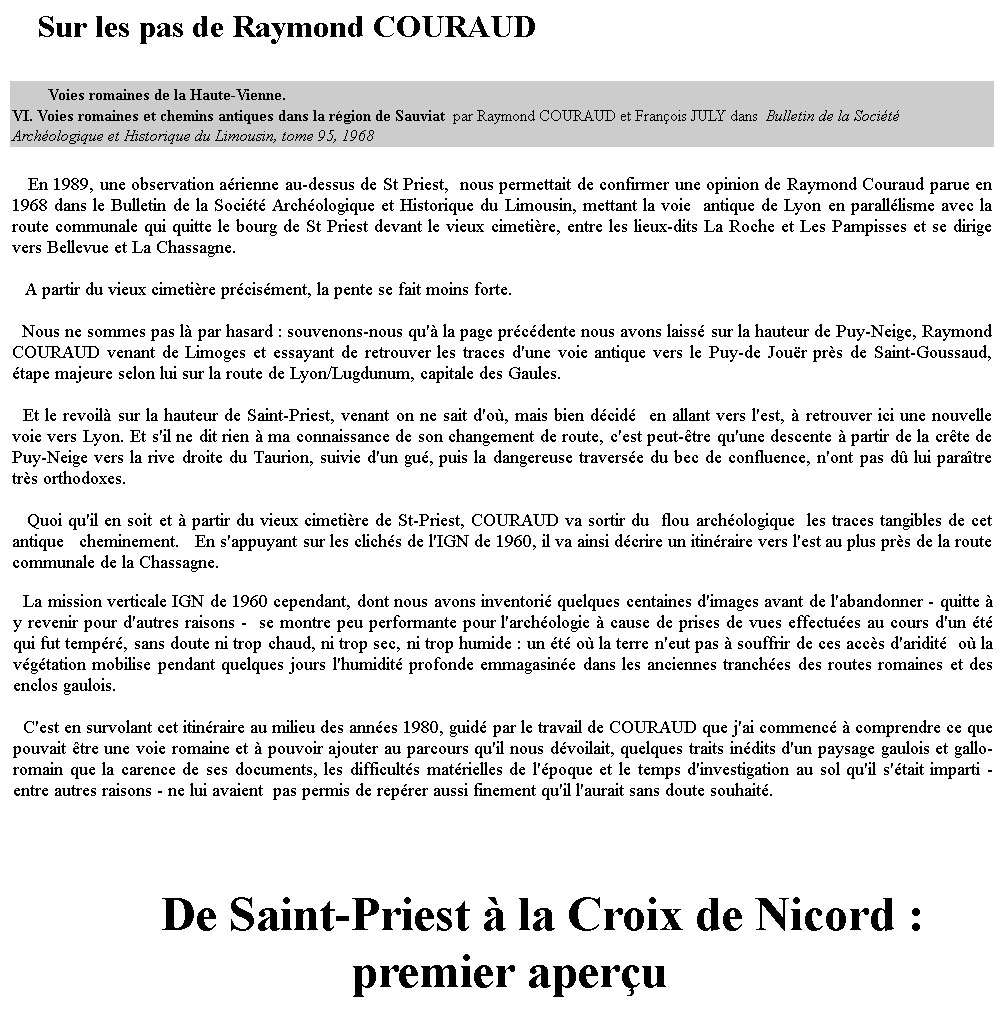

Carte blanche à Raymond Couraud

| Inutile de multiplier les couleurs, ici, à 40 ans de distance nous souscrivons complétement au tracé de Raymond COURAUD et c'est à peine si nous avons surpris en complément à son travail, quelques tas d'épierrement au coin des labours, une trace de voie dans les coupes de forêt au nord de Sainte-Marie, deux petites incidences au nord de Reconseil . . . |

Passages antiques au nord de Reconseil

|

L'emprise de la voie antique est bien

illustrée sur une courte portion de la photo (entre les pointes

rouges).

Sous la lisière du bois, à gauche, le fossé amont et le relief de la route antique sont parfaitement conservés et de gros blocs de pierre parsèment encore la chaussée . En

grénetis blancs, sur 250 mètres, la voie a servi

en des temps très reculés et sur cette courte distance, de

limite territoriale entre deux paroisses.

|

| Et on sait qu'en 1790 les communes ont

généralement repris les mêmes délimitations. Une empreinte de

chemin, visible dans le champ, constitue toujours un emmarchement dans la

pente. C'est le premier tracé du chemin agricole qui circule sur

la photo. Il n'a rien à voir avec la voie romaine.

En somme, aujourd'hui comme en 1989, la voie est toujours là mais la friche a beaucoup gagné et le chemin qui montait dans les terres n'existe plus. Pour la beauté de la démarche nous avons voulu savoir à quel niveau la voie antique avait traversé la zone fortement humide de Malassaigne (mauvaise sagne = mauvais marécage). Retour en arrière de quelques centaines de mètres pour trouver un autre chemin qui monte vers le nord et qui doit nécessairement recouper notre voie à moins que celle-ci ne se soit évadée entre-temps. |

|

|

Cent-cinquante

mètres plus haut sur le chemin agricole le spectacle est

édifiant (ci-dessus) : le bourrelet

résiduel de la voie est là avec son fossé

nord à gauche,

descendant à travers le taillis

encore encombré de pierraille de tout calibre. Le fond des

terrassements de la voirie antique et le fossé de droite jouent

toujours leur rôle de drainage et

amènent de là-haut

une veine d'eau qui crée une fondrière sur le chemin agricole moderne.

Un "coup de boussole" pour prendre un azimut, un trait sur la carte et tout naturellement on note la subtile inflexion qui a été donnée à la Départementale 5 lors de sa création (fin XIXème ou début XXème) pour faciliter (?) son passage par-dessus les antiques reliefs pierreux d'une voie romaine ! Et pourtant, "sur la terre comme au ciel", ce sont ces petites remarques dont la continuité linéaire est remarquable, qui fondent la véracité des "retrouvailles" de voies antiques ! Localisation dans les petits cadres rouges du panneau synoptique IGN ci-dessus. |

De l'Age-Peyramont à la Gâne-Chassounaud

|

A hauteur de l'Age-Peyramont un indice très fort

apparaît sur les photos de l'IGN (mission de 1960 que nous avons tendance a appeler la "mission Couraud" !). Une visite

sur place dans les années 1980 montrera une

tranchée profonde de 2 mètres environ qui s'étend

sur 100 mètres en arrière d'une lisière de bois,

avant d'être affectée d' un virage à angle droit

vers le nord (site de l'étoile rouge) : rien d'antique dans ce terrassement.

A noter que COURAUD - intarissable connaisseur du terrain - envisage un diverticule prenant naissance à l'Age-Peyramont et contournant le bassin de la Vige et de ses affluents. Il rattraperait ainsi la voie principale par un trivium de part et d'autre du Got-Saint-André. Initiative peu réaliste vu l'allongement considérable du parcours mais Couraud restait dans la ligne technique des ingénieurs romains qui redoutaient franchissements de cours d'eau et cherchaient à les contourner de longue main. C'est ainsi et par acquis de conscience que nous avons projeté de visiter quelques passages du tracé COURAUD (en rouge) dans sa descente vers le gué de la Gâne du Renard (GR) : peine perdue, les chemins sont privatisés par des clôtures électriques et apparemment le regard fixe des vaches montre bien qu'elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Nous avons alors emprunté la nouvelle petite route (1981) des Farges à Peudrix, la Quaire et autres lieux pour rejoindre la Gâne-Chassounaud. L'entour ouest de la propriété enclose des Farges se signale par un buissonnement très compact de houx ce qui est pour nous le signe d'une fréquentation humaine très dense et très ancienne. Passée la propriété on débouche sur le haut d'une prairie barrée par 2 cépées de noisetier d'une vigueur peu commune et dont les branches basses sont broutées à hauteur de vache. Nous avons fait ailleurs nos remarques sur la présence de cet arbuste amateur de terre fraîche. Au milieu des noisetiers s'amorce une longue dépression qui descend vers un arbre en boule, un chêne. avec au pied, un petite terrasse de culture - souvenir d'une vieille haie ayant arrêté pour un temps le ruissellement du versant.

Notre tracé en vert se situe manifestement en dehors du

passage de la voie principale. Il faut sans doute y voir le diverticule

d'accès à un possible site de services : " l'Aire de repos des

Farges". Un relais d'attelage peut-être que les historiens

appellent une "mutatione" souvent

évoqué dans l'équipement des voies et sorti tout

nu des textes antiques.

Mais jamais à ma connaissance et vu la modestie des vestiges qu'ont laissés ces installations, on n'a pu en montrer aucun exemple en Limousin . |

|

|

|

Au bas de la pente, dans la courbe de la

petite route, la

petite voie - car nous avons là tout comme une grande, les

caractéristiques d'une ancienne voie antique ruinée -

ira se raccorder à travers bois et dans une

profusion de massifs de houx, à un chemin agricole encore

ponctué de bosquets-reliques.

Couraud rappelait le nom traditionnel de ce lieu : la Gâne du Renard. C'est ici que nous aurions dû le rejoindre. On aura noté au centre droit de notre dernière photo, une seconde terrasse de culture entre un improbable sapin et quelques saules en boule qui profitent ainsi de la retenue périodique des eaux de pluie. Et, au bout de ma flèche en bas et à gauche, une petite touffe de ronces, comme un détachement pionnier avancé, qui attend la relâche agricole pour remonter la pente. Attention : l'étude stéréoscopique des clichés aériens a incité les cartographes à signaler ici un petit ruisseau , en fait comme on le voit, c'est une combe sèche. Les "compléteurs" et les contrôleurs de l'IGN ne peuvent évidemment tout voir et tout vérifier sur le terrain. La Gâne-Chassounaud est dans le cap, allons-y avec Raymond Couraud.. |

|

Sur cet extrait de

la carte IGN au 1/25000

n° 2130 ouest (St Sulpice-Laurière), nous avons fait figurer

en gros traits rouges l'entrée et la sortie de la voie antique

sur le site telles que les avait vues Raymond COURAUD.

Cependant, un contrôle sur le terrain nous permet de reconnaître une arrivée sensiblement décalée, suspectée depuis la route du Montanty, et fossilisée localement en sous-bois au nord de la route actuelle (voir ci-contre).

Par ailleurs l'appréciation du modelé du terrain en rive

de la Bobilance nous incite à penser que l'ingénieur

romain n'a

pas utilisé l'étroite bande de rive au pied du

promontoire qui surplombe la ferme de la Gâne

établie à peu de distance de la rive peu

engageante du ruisseau.

|

|

|

Pour

les besoins des riverains d'aujourd'hui, déjà en 1989, la tombée du

promontoire avait été piochée pour élargir le passage et on peut observer actuellement au sol

qu'elle a encore été retaillée récemment.

Après le gué sur la Bobilance, l'élévation au-dessus du fond de vallée et le "perchement" sur la croupe sont des solutions plus plausibles : tracé rouge crénelé sur la carte et sur notre photo, mais sans garantie d'exactitude métrique. Et malgré la petite échelle de ses croquis, il semble bien que Raymond COURAUD ait fait une remarque semblable en son temps. |

|

|

|

Détails

de peu d'importance sans doute mais illustrant assez bien la

démarche du prospecteur devant des parcours mal

caractérisés et ambigus. Il est toujours important de rester

conséquent vis à vis

des enseignements que l'on a pu dégager d'une longue expérience.

Et nous notons sans l'avoir physiquement

parcourue que

cette hypothèse de tracé est jalonné par 3 ou 4

rochers cyclopéens repérés à la jumelle et

des amoncellements de blocs d'épierrement dont les plus gros

sont discernables sur le bandeau d'ouverture, en

tête de cette page.

Un diverticule

Par contre le tracé d'une voie antique qui monte vers le nord en direction de Marlhac (tracé vert) est tout à fait certain car bien documenté par l'analyse des photos aériennes. Il s'agit très probablement de la première branche de la jonction à l'itinéraire antique venant du site de St-Goussaud -Puy-de-Jouër dont l'existence ne paraît pas devoir être mise en cause : voir le grand cliché synoptique "Un petit camp d'étape" ci-dessous, après la Gâne-Chassounaud. |

|

Le petit-fils du propriétaire des terres de la Gâne situées en rive droite de la Bobilance nous confirme que les labours des parcelles agricoles figurant sur le parcours présumé du diverticule de Marlhac (cliché IGN ci-dessus), ont toujours ramené en surface des blocs de pierre de toutes tailles. Mais pour ce qui concerne les tracés exacts de la bifurcation en éloignement de la Bobilance, aucune trace ne subsiste au sol. |

|

|

|

Et sur le versant de rive droite du Taurion venant du Puy-de-Jouër (St

Goussaud), des vieux chemins bien orientés au sud, concourent à rendre

plausible l'existence d'une voie antique

descendant, via Séjoux et Virareix, vers une zone

guéable, sur le Taurion, 300 mètres en amont du "Pont des

Lilas". Vaille que vaille et sans que cela constitue une preuve, parmi d'autres photos sur cet axe au nord du Taurion, il semble bien que nous avons intercepté en 1985, ce qui ressemble à une courte portion de voie sur une culture de maïs, dans une clairière au sud de Séjoux : photo égarée mais souvenir précis et restitution ci-dessus (Séjoux) d'après une note sur nos cartes. Mais une image ne fait pas une voie ! |

|

Voies romaines et limites territoriales

Ce sont - par défaut - de tels détails qui

valident la très lointaine origine antique et

généralement l'abandon précoce, des voies

que nous essayons de décrire.Il arriva certain jour - c'était aux temps de l'antiquité tardive voire du Haut-Moyen-Age - que s'instaura le besoin de fixer des limites territoriales pour fixer les marques temporelles de communautés liées à l'essort d'une religion nouvelle : le christianisme. Ces limites de paroisses - puisqu'il faut les appeler par leur nom - se devaient d'être facilement mémorisables et s'appuyèrent donc sur des lignes bien inscrites dans le paysage : ruisseaux et rivières, lisières de bois, routes et chemins en usage et nouvellement créés pour desservir de nouveaux lieux de peuplement, mais aussi vestiges de routes anciennes plus ou moins conservées ne serait-ce que pour la facilité de circuler encore ça et là sur leurs bas-côtés mais aussi pour les ressources en matériaux de construction et de pavage qu'elles recélaient encore depuis les temps de la démesure romaine qui les avaient créées. Après quoi

survinrent les appétits des hommes : les querelles

publiques et les empiètements, les accaparements privés

fixés par le temps et devenus irréversibles . . .

bousculant les limites anciennes. On se souvient

même que des évêques s'y illustrèrent . . .

entre les diocèses de Limoges et de Périgueux .

Et cela dura plus d'un millénaire à l'issu

duquel les communes créées par la révolution

de 1789 fondèrent grosso modo leurs limites sur celles des

vieilles paroisses.Nous n'avons pas fait de statistiques précises mais sur la voie qui nous occupe nous n'avons été suivi par des limites communales que de manière sporadique, généralement en rase campagne et sur moins d'un kilomètre de distance cumulée . Car après ces prouesses de l'après-conquête, ce fut l'antiquité tardive et rien ne fut plus comme avant. |

Un petit camp d'étape ?

|

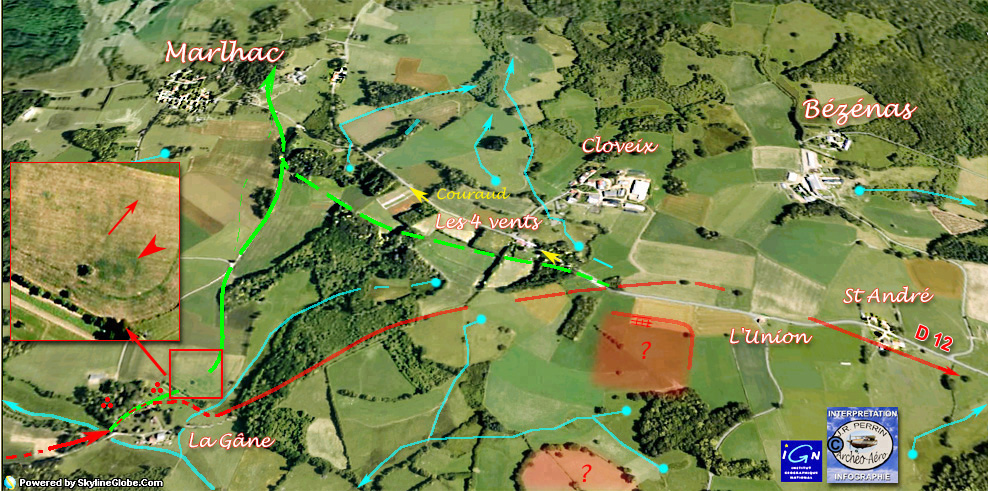

Le cliché

ci-dessus reprend la

problématique "Gâne-Chassounaud". On remarquera au départ de la voie de

liaison vers Marlhac une figure maculaire en 5 points organisés autour

d'un point central

: c'est le rappel exact de la trace que nous avons signalée dans

un rond rouge, à proximité du carrefour de la

Croix-de-Nicord, sur un cliché GOOGLE plus haut dans cette page.

Nous prolongeons le tracé de cette jonction jusqu'à Marlhac comme le côté d'une bifurcation "en triangle" vers l'hypothèse St-Goussaud avec une petite hésitation entre un chemin actuel qui monte vers le nord et, à partir du carrefour intermédiaire, une trace assez vague, à gauche, dans la culture. Le positionnement du 3ème côté porté en tiretés verts, demande à être évalué sur le terrain à partir d'une courte section reconnue près de Marlhac. Ainsi, les bifurcations de voies antiques observées en étoile à trois branches, se résolvent généralement à distance par un troisième côté qui fluidifie le cheminement et nous ramène au cas général du triangle, le trivium antique : du grand art antique illustré ici et qui ne se renouvellera plus au cours de l'histoire. A noter que Couraud situait une bifurcation en étoile à quelques mètres de là, récupérant le tracé de la route des Quatre-Vents (flèches jaunes). Pourquoi pas ? Et à hauteur des Ribières, il formait tout naturellement un raccord en triangle sur la voie principale avec un itinéraire venant de l'Age-Peyramont - comme une alternative sans doute un peu trop longue à mon goût - mais qui lui avait permis de contourner un maximum de sources. On observera

également comment deux inflexions successives

de la Départementale 12 venant de sa construction à

l'époque moderne, valident s'il en était

besoin, la double section de la voie antique effectuant sa courbe vers

le nord.

Celle-ci prenait ainsi du tour pour éviter un probable petit camp d'étape. En extrapolant vers le sud la trace relevée et sous réserve d'une enquête sur le terrain, on pourrait englober une source dans l'enceinte du camp. |

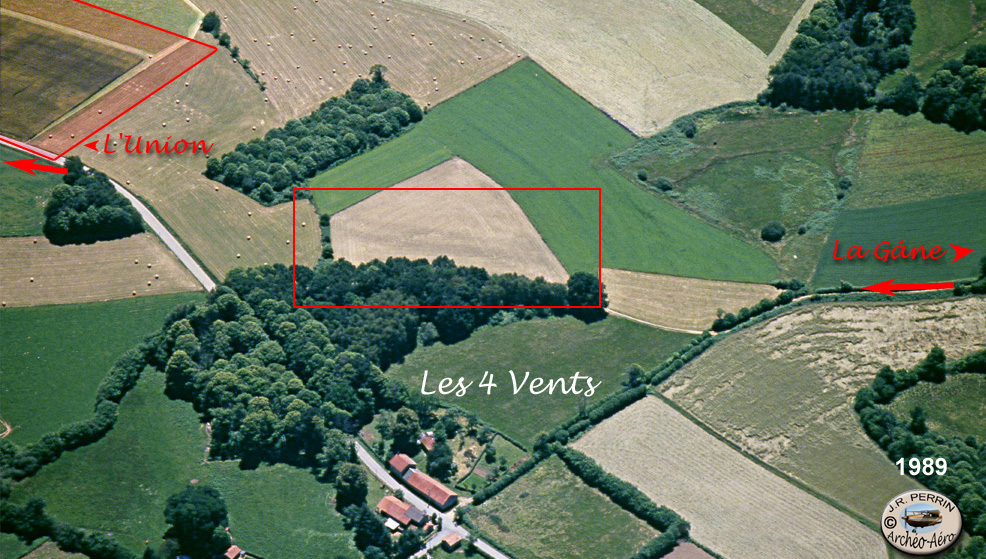

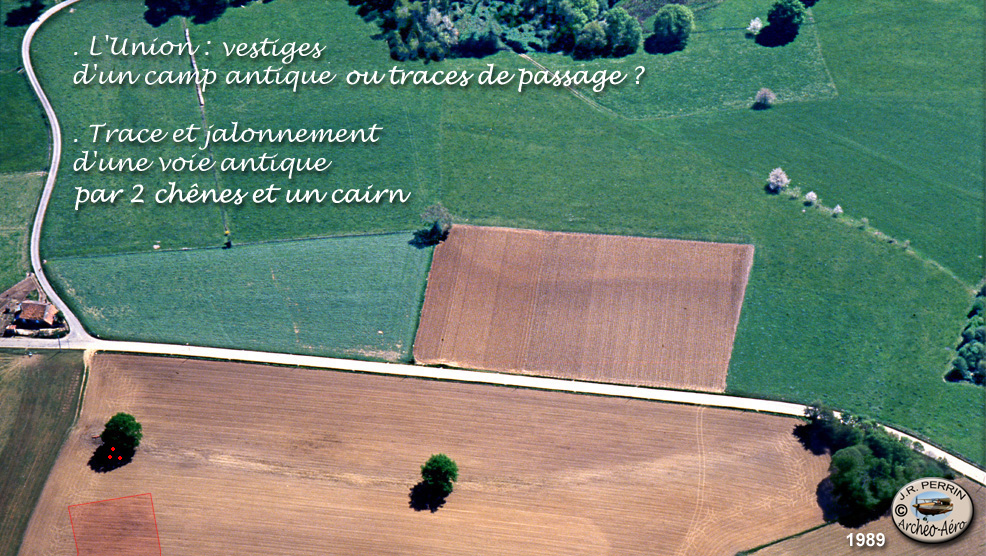

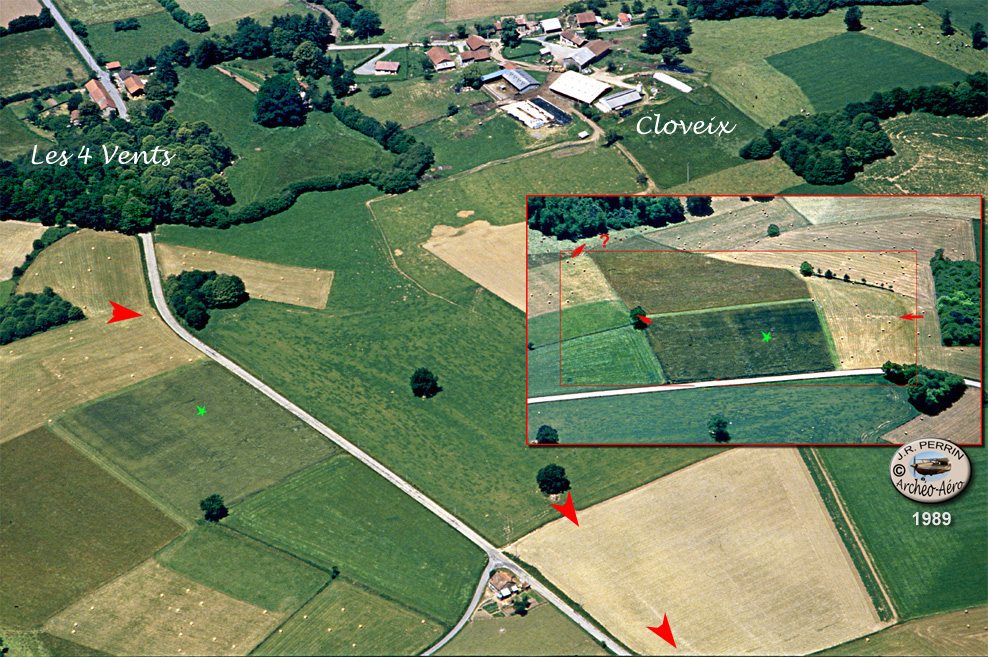

Trace de la voie à hauteur des Quatre-Vents.

|

Deux arbres en

boule soulignent encore le tracé de la voie. Constat

d'il y a 30 ans aussi bien que d'aujourd'hui, celui de gauche est chaussé d'un énorme tas

d'épierrement et des cailloux parsèment toujours

les labours sur l'ancienne bande de roulement : signature lapidaire incontournable.

Enfin le nom du lieu : "l'Union", venant en droite ligne du latin, appelle la notion de réunir, de joindre . . . ainsi qu'il sied à un concours de voies. Dans la parcelle de l'autre côté de la route, une trace claire pourrait marquer une ancienne levée de terre arasée par les labours. Parallèlement l'arrêt de la colluvion de versant aurait créé à son pied une trace plus sombre venant de matières organiques accumulées durant des siècles. Et si nous avions pu observer des labours sur les parcelles voisines, nous en aurions sans doute appris davantage. La large courbe de la voie antique contournant le site permet cependant de penser à un petit camp d'étape militaire sur la route antique de Lyon : l'indice est bien sûr totalement nivelé.

Un tracé en

damier est dessiné en surimpression. Sous fort

grossissement on note que les traits qui délimitent les petites

surfaces élémentaires sont en fait des petites

allées. La petite structure quadrillée est

évidemment

très postérieure au camp éventuel

(étoile verte). Il pourrait s'agir d'une culture

dérobée actuelle.

|

Les humbles choses qui portent témoignage. . .

La traversée du plateau des Ribières

|

La

voie antique traverse en crête le plateau des

Ribières; l'arbre n°5 occupe le milieu d'une longue zone

plane. On peut être assuré que la limite flexueuse

de parcelle en limite droite du cliché a

été guidée tardivement par une réaction au parcours très timoré de la

voie romaine des origines vis à vis de la zone humide d'une tête de

source plus que largement contournée par le technicien romain.

Sur la grande pièce en maïs (ci-dessus) les petites flèches signalent les fossés résiduels de petits cheminements ou des limites d'anciennes parcelles; les autres linéaments observables ailleurs sur le site sont probablement d'origine géologique. |

|

|

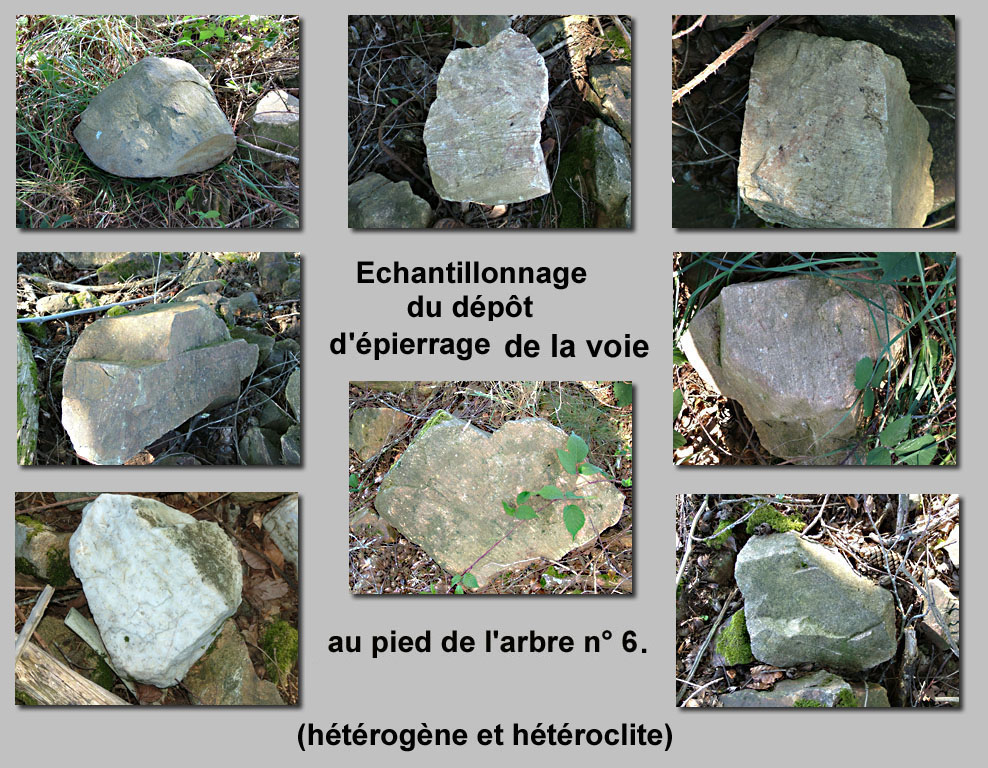

Le hêtre double monumental n° 6 tient sans doute son grand âge et sa

belle santé de l'apport de nutriments collectés dans la pente par ces

petits fossés comblés mais encore perméables. On notera en observant finement les deux images ci-dessus, que les traces de chemins antiques se lisent sensiblement mieux que des traces de chemins agricoles abolis récemment. Bien qu'il y ait parfois superposition. |

|

Les érudits du XIXème et du XXème

siècles ont vu beaucoup de choses; ils ont tenté - comme

nous le faisons aujourd'hui - de leur donner un sens : "

Entre les Ribières et Pontauty, BOSVIEUX écrivait que la

voie se voyait sur près d'un kilomètre à sa

saillie . . . et à son cailloutis; il avait observé

un assemblage de 5 pierres dont une debout de 90 centimètres, se

demandant s'il s'agissait d'une borne ou d'un montoir." COURAUD

nous rapporte encore que la "borne-montoir" aurait été

déplacée en 1967 seulement et il nous indique sa nouvelle

place.

En

hommage à

Monsieur

Auguste Bosvieux nous

restituons ci-dessus le plus fidèlement possible - et en cet endroit

précis - le tracé de sa voie. Et nous entourons d'un cercle sa

borne-montoir. Même

si elle n'était pas sous nos ailes en 1989, exactement là où il l'avait

vue en 1862.

Mais si vous passez par là ne la cherchez pas, elle a disparu : 1862, c'est la première fois et la seule depuis lors, qu'un prospecteur archéologue ait fait remarquer la présence de blocs rocheux cyclopéens sur les traces d'une voie antique. Et à cet égard, nous avons suggéré ailleurs la vocation d'ateliers de concassage pour ces sites disparus pour la plupart. |

|

Les gués sur

la Vige et son affluent. Cerclé de rouge, au nord-ouest de Pontauty, un petit camp à enceinte fossoyée et talutée, probablement antérieur à l'époque romaine. Le site de Pontauty lui-même occupe le sommet d'un mamelon d'interfluve de cote 405. Et au sud de Pontauty, au-dessus de l'étang, à gauche d'un ancien chemin évoqué par un trait tireté, de vagues traces pourraient être, au vu de leur emprise, les modestes restes d'un habitat antique (astérisque, ci-dessus). |

|

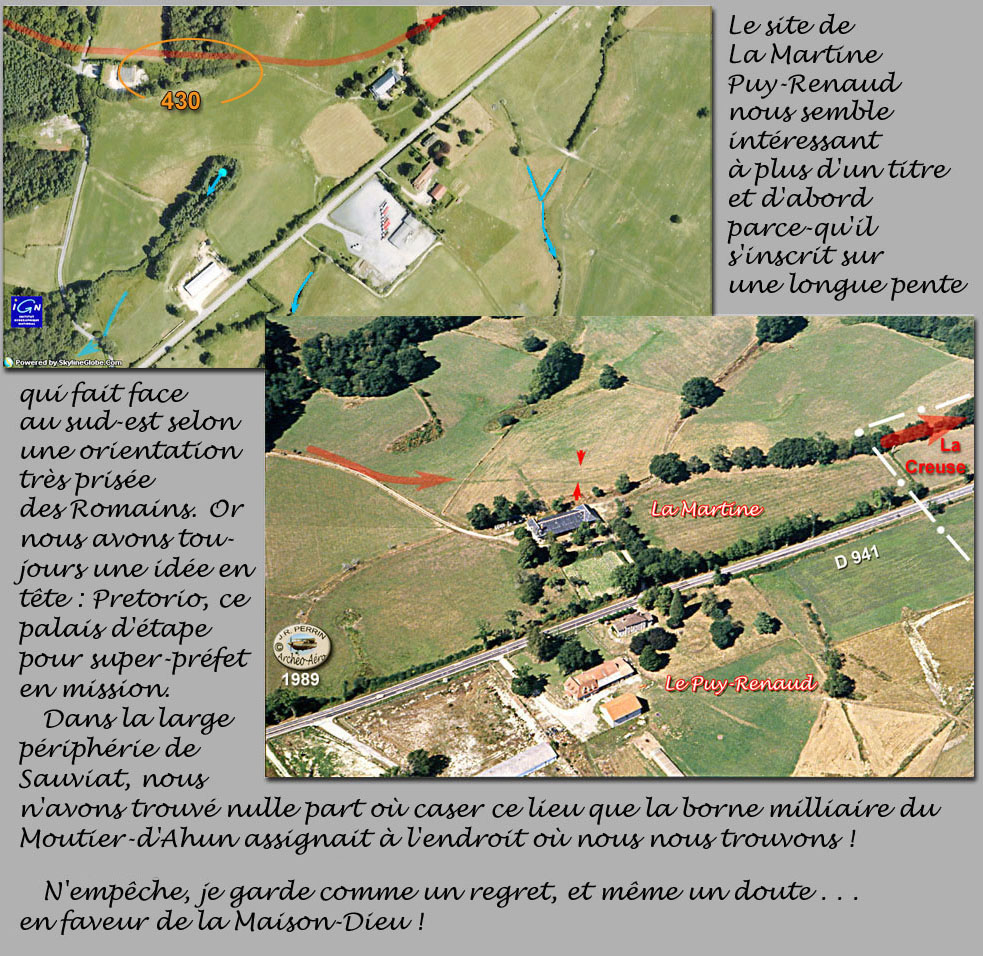

Et pour finir, une

perspective ouverte de Pontauty jusqu'aux Quatre-Vents et la Gâne (cerclée de rouge).

Depuis l'Union une longue descente amène la voie jusqu'au gué de St André (le "Got St-André" de Couraud). Notre route antique va alors occuper le faîte d'une longue dorsale entre deux ruisseaux.jalonnée par deux arbres remarquables : 4 et 5 de la photo "Arbres". Enfin c'est la plongée vers la zone basse occupée par des affluents de la Vige canalisés à l'époque de la photo par des réseaux d'irrigation et de drainage. Avant de passer la Vige légèrement en amont du pont actuel et de remonter par La Martine vers les hautes terres de la Creuse. Ce long passage a été décrit de longue date par les érudits limousinset je ne peux que vous le montrer avec quelques détails qui n'étaient pas à leur portée il ya plus d'un siècle. Et Raymond Couraud nous rappelle tout cela dans son texte : Voies romaines de la Haute-Vienne : " VI Voies romaines et chemins antiques dans la région de Sauviat par Raymond COURAUD et François JULY", dans Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, tome 95, 1968. La seule incertitude mineure résiderait dans la place

exacte de la courbe qui descend vers le Petit-Pontauty et contourne une

ligne de chênes pour éviter une mouillère. Une

trace sur plusieurs photos nous inciterait à accentuer la courbe

vers la droite du cliché mais en ce mois d'août, des maïs

empêchent tout contrôle.

En tout état de cause l'intérêt est mince . Passé

la Vige à la cote 394, la voie romaine va s'élever progressivement par

la Croix d'Epagne jusqu'à un petit sommet de cote 430 qui domine les

lieux-dits La Martine et Le Puy-Renaud sur un vaste espace ensoleillé

parcouru par de petits ruisseaux.

|

|

Et la voie antique

continue son cours en terre creusoise. Couraud la suivra sur quelque

distance, proposant des diverticules, des alternatives; puis

l'abandonnera pour aller chercher des jonctions avec l'Oppidum de

Villejoubert qui avait sans aucun doute, beaucoup perdu de son importance

à cette époque. Sans oublier la voie de jonction de St

Goussaud-Puy-de-Jouër qu'il tentera de préciser sur le

terrain mais avec moins de brio et plus de difficultés que pour

celle de St Priest à La Martine semble-t-il.

Nous terminerons là notre "coup de chapeau"

à Raymond COURAUD sans manifester aucune intention de

le suivre ni de vouloir reconstituer comme il l'a tenté, l'Atlas

routier du pays lémovique à ces hautes époques : une vie n'y suffirait pas.

|

|

|

|

|

Clôture du site " limousin-archeo-aero.fr" et poursuite de la publication sur

Quelques pages parmi les 15 présentées sur le nouveau site,

qui n'épuiseront pas le sujet . . .

|

AUGUSTORITUM ROUTES NOUVELLES (suite) |

|

LA VOIE DE St GENCE A RANCON

ET

AUTRES LIEUX

(suite)

|

|

LA VOIE D'AGRIPPA DE LIMOGES A CHASSENON (suite) |

|

AUGUSTORITUM, LES ARENES : COMPTEURS A ZERO |

|

RANCON : DES ANDECAMULENSES AU MOYEN-AGE |

|

CHASSENON : RESTES ANTIQUES INCONNUS |

|

LES INSTRUMENTS DE LA RECHERCHE |

|

PASSAGES D'EAU |