|

Jean Régis PERRIN

Les voies antiques

Des départs vers

Bourges / Avaricum,d'Augustoritum et Lyon / Lugdunum. |

|

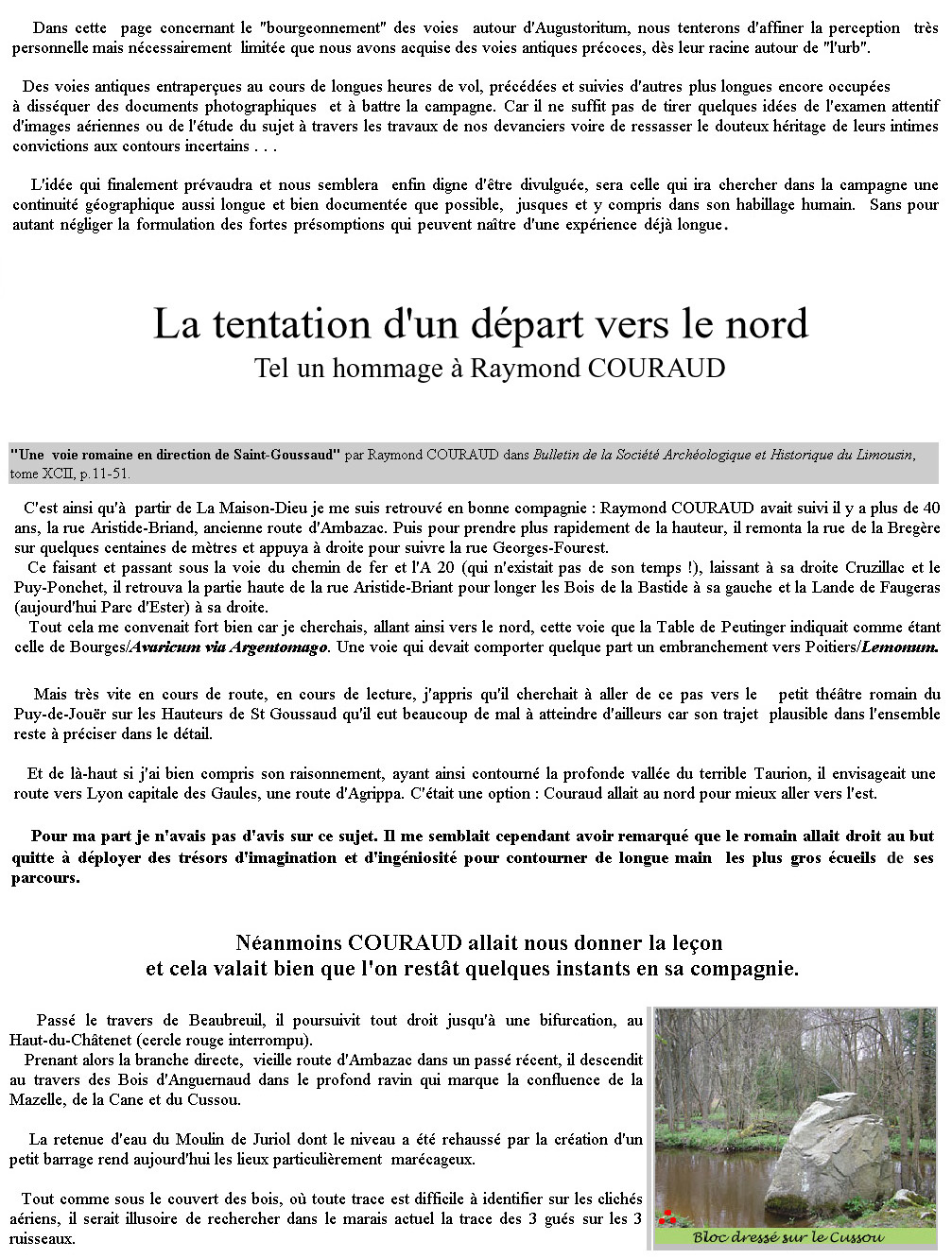

Mais, délaissant alors la route d'Ambazac et

m'éloignant d'un raidillon aventureux choisi par COURAUD, j'ai

cependant pu retrouver un dernier gué possible sur le dernier

ruisseau, repéré par un gros rocher en rive du Cussou et

en bordure de la route actuelle du Palais dont les lacets

négocient la forte pente.

S'alignant sur la grosse pierre et décollant de l'autre côté de la route, une petite tranchée

routière droite dans la montée, nous amène

à peu de distance du passage de la route sous le chemin de fer de Paris.

COURAUD

donc n'avait pas pris le temps de recenser

tout cela; il était arrivé au pont du chemin de fer

directement, au prix d'un saut vertigineux (tirets jaunes) depuis les

bois d'Anguernaud

jusqu'à un gué unique sur le ruisseau du Palais

(conjonction des 3 ruisseaux cités plus haut) à hauteur

du Moulin de

Juriol, suivis d'une montée directe vers Puy-Neige.

Mais tout cela n'était pas gratuit : au-delà de la voie ferrée,

il avait parfaitement remarqué les traces d'une très ancienne

route qui

apparaissaient encore il y a 50 ans, grâce à la finesse

d'un vieux paysan

qui à force d'observation sur ses labours et ses cultures, avait

jugé intéressant de planter deux rangées

de pommiers sur

le comblement des fossés d'une voie antique qui escaladait

la pente (document de fond et raccord "étoile rouge" sur le rajout en dominante bleue ci-dessous : point d'exclamation !).

|

|

Raymond COURAUD accédait ainsi à la crête

de Puy-Neige, route ouverte mais parcours complexe vers les Hauteurs

de St-Goussaud.

Mais Couraud allait à St-Goussaud et il lui importait

d'atteindre le plus directement possible, la crête de Puy-Neige.Mais, revenons en arrière : pour le difficile passage du "Ruisseau du Palais" - ainsi que se nomme nous l'avons dit, à partir du Moulin de Juriol, la conjonction de la Mazelle, de la Cane et du Cussou - COURAUD avait d'autres cordes à son arc. Il avait remarqué que la seconde branche de la bifurcation du Haut-Châtenet (peu après Beaubreuil) plongeait en deux longues courbes alternées vers le site de l'église du Palais-sur-Vienne qui passe avec quelque raison sans doute, pour avoir été l'emplacement de la villa antique de Jocondiac (disque rouge) et qui fut plus tard, autour de l'an 800, le site du palais du fils de Charlemagne, Louis le Débonnaire, Roi d'Aquitaine et Empereur d'Occident à la mort de son père. Concernant l'âge de notre itinéraire et sa pérennité dans le paysage historique, la remarque valait tous les latins du monde ! Et là aussi sur cette très vieille route, des vestiges historiques nourrissaient des rangées de pommiers (autre point d'exclamation jaune !). Il fit alors une

autre remarque : à partir de la voie de desserte de la villa de Jocondiac et

du palais du Débonnaire, rien ne s'opposait à ce que

fût atteint le site actuel de La Dépesse qui

fait vis à vis au site du Poueix par-dessus la vallée

profonde du Ruisseau du Palais : premier gué possible.

Et il envisagea également qu'un second gué ait pu exister en aval, dans le profond méandre du Moulin Garat. En effet - et bien que le détail ne figure pas sur les photos de 1960 - sur les clichés de 1964, une trace de voie existe bien sur le promontoire qui domine l'ancien moulin : sur les photos IGN, nos pointes de flèches rouges affrontées sont sans doute assez explicites pour qu'il ne soit pas utile d'en dire davantage. Et ces deux dernières options se raccordent magnifiquement à une longue montée qui aboutit à Puy-Neige. Chapeau, l'artiste ! Comme un ersatz pour la voie d'Agrippa

vers Lyon Mais disons tout de suite le fond de notre pensée : le trajet de la Maison-Dieu à la crête de Puy-Neige restitué avec le brio que l'on sait par COURAUD, comme route antique précoce vers le Puy-de-Jouër et St-Goussaud ne peut pas être considéré comme une manifestation technique flatteuse du génie romain, surtout si l'on considère le passage par la cuvette du Moulin de Juriol. Ces passages scabreux pourraient au mieux représenter des éléments de courts itinéraires de jonction et d'échange entre des voies plus importantes ou des portions de voies vernaculaires irrigant des villas ou des lieux de vie dont nous connaissons encore très mal le nombre et la répartition. Cet itinéraire dans sa version la plus audacieuse - la confluence des 3 ruisseaux au Moulin de Juriol, véritable piège à embuscade - est cependant repris de nos jours par l'érudition avec de menues variantes, comme la racine de la voie de Lyon à partir de Limoges. Négligeant l'option par le Puy-de-Jouër et St Goussaud, il est en effet admis actuellement qu'il suffit de quitter la crête de Puy-Neige au terme d'une distance incertaine et de plonger en oblique dans la pente pour accéder à un gué hypothétique sur le Taurion qui ouvrirait sur le site actuel de St-Priest. Il faudrait alors traverser le bec de confluence entre Vienne et Taurion dans sa partie haute, comme une importante terrasse alluviale exposée aux crues conjointes des deux rivières, puis affronter un ravin profond ( ruisseau de Réservat-Village, venant de la cote 375) pour enfin avoir accès au-dessus du vieux cimetière de St-Priest, à un itinéraire romain vers l'est enfin digne de ce nom. Par contre et après contrôle, nous reconnaissons sans surprise que Raymond COURAUD - arrivé là par des chemins de fortune - a été particulièrement clairvoyant dans sa description de la route antique de St Priest-Taurion à Sauviat-sur-Vige, limite de notre département . Nous allons y revenir. |

|

Car dans toute cette

approche traversière, des hauteurs de Beaubreuil jusqu'au bec alluvial

de St Priest, nous sommes bien loin de l'itinéraire prescrit par

Agrippa pour une grande route médiane de la Gaule chevelue.

Cette voie somptuaire précoce, arrivant de Lyon sous le règne de l'Empereur Octave-Auguste, qui inaugurait ainsi les premières années de la tutelle de l'Empire Romain sur la Gaule, ne pouvait pas être la route tourmentée que nous venons d'évoquer.

Nous imaginons assez bien - cherchant sans concessions un

passage propice à leur projet - les

arpenteurs et leurs éclaireurs explorant le terrain loin

devant le front des chantiers.

Une innombrable main d'oeuvre servile composait les phalanges de carriers et les sections "pelle-pioche" oeuvrant sous la férule savante et sans faille des "capitaines" du Génie des Légions. Pendant qu'arrivaient de toutes parts les caravanes des provisionneurs de matière d'oeuvre, traînant des rochers énormes enchaînés sur des fardiers. N B : Je sais, l'image est audacieuse et si j'ai pour ma part retrouvé des centaines de tonnes de blocs abandonnés, a-t-on jamais retrouvé dans les fouilles de voies romaines quelques chaînes de fardiers ou les masses et les massettes de carriers ? Non ? Alors il faudrait peut-être trouver autre chose pour rendre compte de ces restes de blocs cyclopéens inemployés qui jalonnent encore les itinéraires antiques ! Mais il est vrai aussi que l'on a surtout fouillé et très ponctuellement, des ruines de voies déjà largement pillées et remblayées à qui on a ainsi pu faire dire tout et n'importe quoi. Nous arrêterons là ces digressions autour de ces petites voies : elles ont déjà fait perdre beaucoup de temps à des chercheurs dignes d'un meilleur sort. |

|

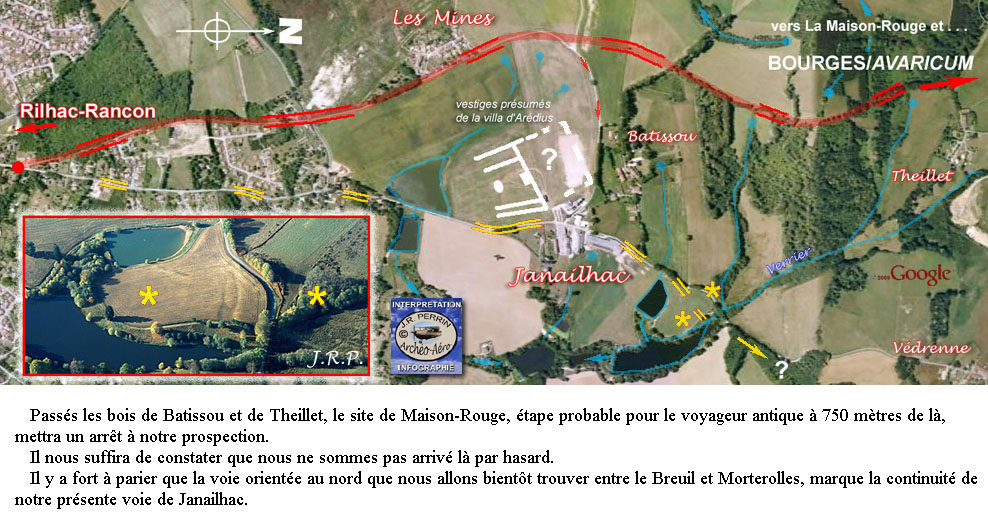

Le rappel du nord

Mais, mon propos était surtout de montrer qu'une voie antique vers le nord était crédible au départ de la Maison-Dieu. Alors dans le chaos ambiant, j'ai quitté les routes de Raymond Couraud à hauteur du Châtenet. Depuis cinquante à soixante ans les photos de l'IGN mais également et depuis quelques années les couvertures en continu de l'internet, rappellent qu'un chemin direct vers Rilhac-Rancon a un jour existé : il suffit, après la Lande de Faugeras (Ester), de continuer tout droit par les très actuelles rue de Faugeras puis d'Enguernaud (en ignorant Beaubreuil à gauche et le Châtenet à droite). Passé le travers de l'ancienne ferme d'Enguernaud précisément, il faut plonger tout droit vers la Mazelle (le ruisseau), passer l'eau sur un ancien gué et chercher le meilleur choix romain permettant d'accéder à Rilhac-Rancon (rue Victor-Hugo) et à son faubourg au nom prédestiné : Le Peyrou. Cette échappée d'une voie vers le nord est décrite par le fonds photographique IGN de 1964 (ci-dessus) et son rajout de couleur sépia (en haut du document) qui nous amène jusqu'à une nouvelle bifurcation (point rouge) à mi-chemin de la ferme de Janailhac dont nous avons eu l'occasion de parler en page 4 ("une virée de galerne") de notre site internet. Sur le document couleur sépia ci-dessus on observera que le vieux bourg de Rilhac-Rancon n'est pas situé sur le passage antique et que curieusement, un noyau d'habitats s'est entretenu sur la voie au lieu-dit le Peyrou ("l'endroit pierreux"). Mais nous n'avons pas pu résister à l'appel d'une vieille photo verticale de l'IGN (1959) que nous avions reproduite il y a bien longtemps. Moins soumise au relâchement agricole que les missions verticales qui ont suivi, elle est encore plus précise par quelques signes induits. Découpée en tranches pour tenir moins de place, elle nous restitue s'il en était encore besoin, un "profil en long" miraculeusement préservé. Le cliché de GOOGLE (2009) copieusement renseigné, exposé ci-dessous, fait suite au cliché IGN (1964) de teinte sépia. Sa partie centrale nous est connue depuis la page : "une virée de Galerne" évoquée ci-dessus. L'implantation schématique de la villa d'Arédius (Saint-Yrieix) montre que sa forme fut sans doute contrainte à la dissymétrie par la présence d'une autre voie antique (secondaire ?), elle-même affectée d'un détour pour contourner une tête de source près de la ferme actuelle de Janailhac. Fernand GAUDY nous signalait en 1995 que les domaines de Janailhac, Bâtissou et Theillet avaient appartenu à l'Abbaye de St Martial jusqu'à la Révolution. Et nous rappelons que ce remarquable et savant autodidacte nous précisait alors que " Saint-Yrieix, dans son testament daté de 570, donne une villa au lieu de Genelac (ou un nom semblable qui n'a pas été identifié) à cette même abbaye". On voit sur notre surcharge d'interprétation qu'en l'absence de tout autre indice perceptible sur les clichés, le tracé du "chevelu hydrographique" avec localisation des têtes de source, permet de restituer sur des lisières de bois le passage fossile de la voie antique de Bourges. Une orientation de recherche à vérifier cependant impérativement sur le terrain. Les reports hydrographiques sont issus des cartes IGN au 1/25000ème (2030 Est et 2031 Est) comme seuls documents suffisamment détaillés pour servir de référence dans ce cas précis.

Il existe une forte présomption pour que la trace de voie

antique relevée 25 km au nord, à la Croix-du-Breuil entre

Bessines et Morterolles, soit un élément de cette voie de Limoges à Argenton et

Bourges (voir encore la page "une virée de Galerne").

|

Sur les terres de Janailhac,

le domaine d'Arédius.

| Le passage près du

cimetière de Panazol , probable, n'est cependant pas un argument

: l'idée de cimetières faisant suite à des

dépôts d'incinération antiques n'est pas

généralisable et la pérénité d'

habitats groupés doit être démontrée avant le Moyen-Age. Un premier indice

intéressant est constitué par la

présence du domaine de La Rue dont le nom est parlant mais

ne constitue pas pour autant un brevet d'antiquité. Plus

intéressant

est une suite d'incidents qui jalonne un possible parcours

illustré par une succession de photos aériennes que

nous allons commenter sommairement. Nous commençons

précisément au domaine de la Rue, peu après le

cimetière de Panazol.

|

| Sitôt passé le parc du Château de la Rue une trace non équivoque se remarque de part et d'autre d'un chemin d'exploitation agricole : son orientation tranche les labours et son emprise est conforme à ce que nous connaissons maintenant des voies antiques de première génération. |

|

|

Puis, plus loin, une zone en lanière courbe plus ou moins claire et aride

selon les aléas climatiques, se remarque au nord-est de

Chez-Tharaud et donne l'orientation générale. Une petite

aire pierreuse crée une anomalie pérenne de labour avec

remontée d'eau, dans la grande pièce de Chez-Picat

(étoile rouge). Rares indices de specimen arbustifs dans les

haies traversées. Curieusement, à gauche du

cliché, deux voies d'accés à des maisons

individuelles récentes sont d'orientation conforme (! ?). Le

tracé proposé évite et passe en marge d'une zone

fortement hydromorphe où naît un petit ruisseau tributaire

de la Vienne au Nord-ouest.

L'inflexion du tracé routier vers le nord suggère le contournement d'un domaine antique centré sur Chez-Tharaud / la Croix-de-la-Lieue voire Coubras. A noter que

le chemin axial est-ouest du village de

Chez-Tharaud est bordé de quelques granges et autres

bâtiments qui exposent des pierres de construction d'origine

très diverse et qui n'appartiennent pas ( en première

investigation) à la ressource géologique locale mais sans

aucun doute, au démantellement de la voie romaine.

|

|

|

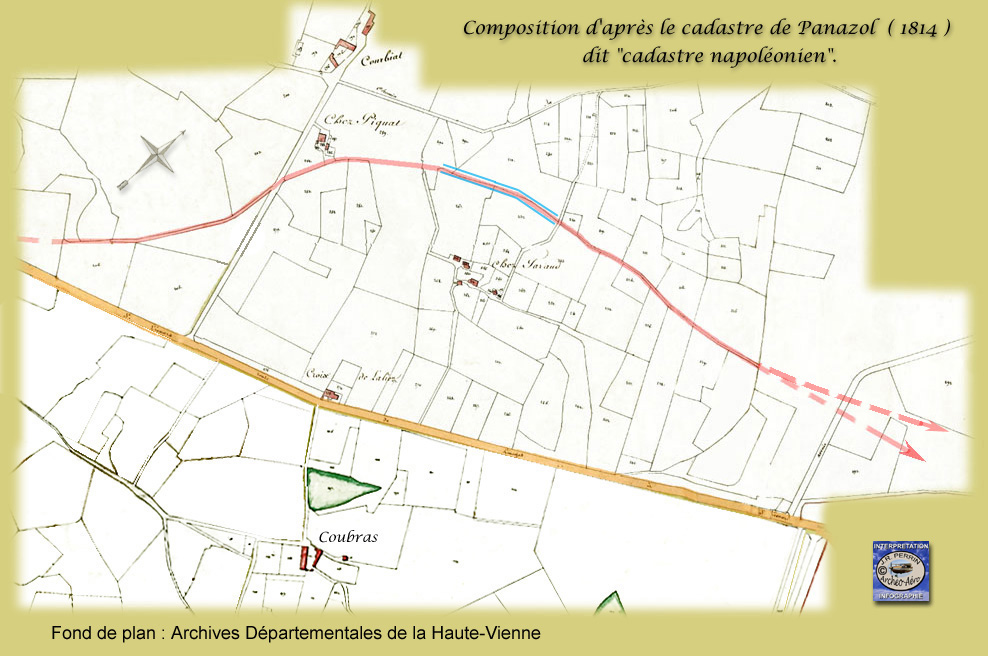

L'ancien cadastre de Panazol (copie photographique à la

volée, non topographique) fossilise et suggère un autre cheminement possible

qui s'appuie sur des limites de parcelles et des lambeaux de chemins

d'exploitation : la plupart est toujours en place. La continuité

des indices suggère fortement l'existence d'une voie très ancienne qui aurait

nécessité la construction d'une chaussée

surélevée dans la traversée de la zone humide

soulignée en bleu : un contrôle au sol pourrait valider la thèse.

Au bilan, une forte

présomption de route d'origine antique tardive ou

légèrement postérieure. |

|

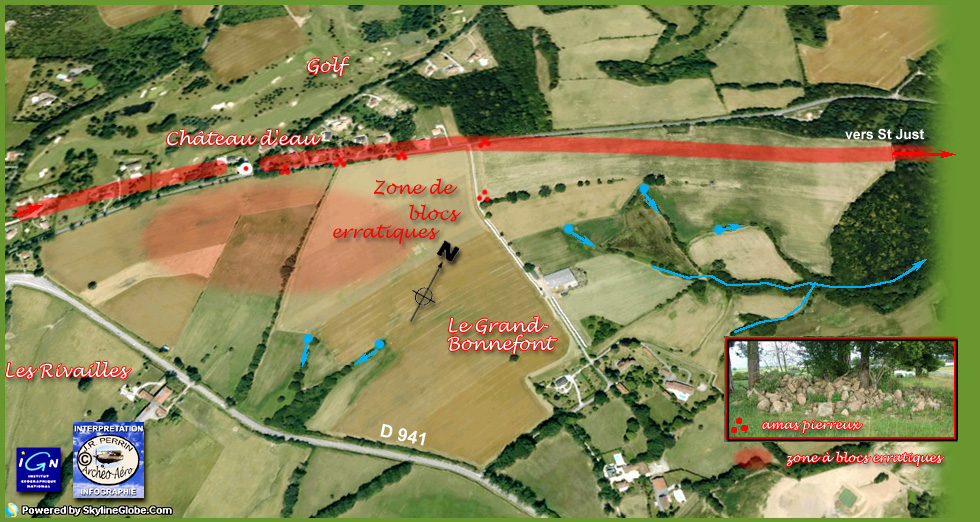

Le

tracé passe par le culmen du château-d'eau et s'appuie sur

la présence de nombreux blocs de pierre remarqués au pied

de la haie fractionnée qui surmonte le fossé de la

route (répétition de points rouges en triangle).

Nous ne rappellerons pas ce que nous avons

déjà évoqué au sujet d'aires de concassage

des blocs approvisionnés en rive des voies.Un important cairn d'épierrement des labours existe en bordure de la voie de desserte de la ferme de Bonnefont (photo). Enfin dans l'angle des deux routes, un vaste espace est parsemé de blocs erratiques (au sens historique du terme). Au dire d'un exploitant agricole rencontré sur le site, ils sont suffisamment imposants pour qu'il soit plus rentable de les contourner lors des façons agricoles, plutôt que de tenter de les extraire et de les évacuer. Nous avions contrôlé sommairement à la jumelle ce site il y a 10 ans. La zone est actuellement couverte par du maïs en tige, il faudra attendre l'hiver pour une nouvelle visite voire un inventaire. |

|

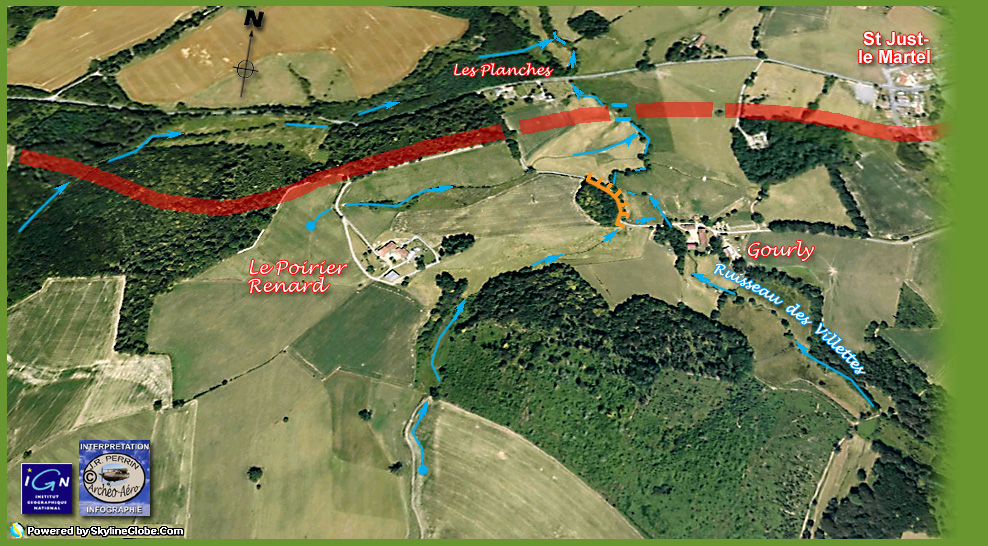

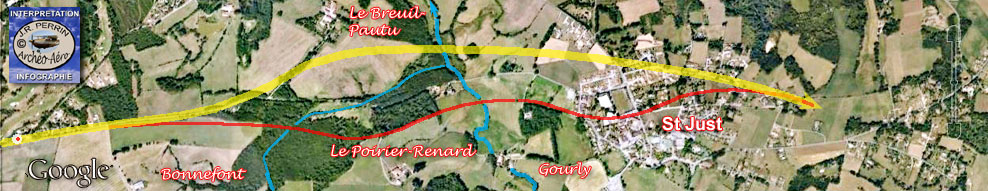

Le passage par le Poirier-Renard et Gourly nécessite le

franchissement de deux gués. Le passage du petit

ruisseau de Bonnefont ne doit pas poser problème, la

traversée de la large zone alluviale du ruisseau des

Villettes apparaît peu engageante.

|

| Une variante (en jaune) permettrait d'éviter le ruisseau de Bonnefont. Resterait la traversée du ruisseau des Villettes en aval des Planches, avec des abords plus pentus mais sans doute plus solides que dans la proposition précédente . |

|

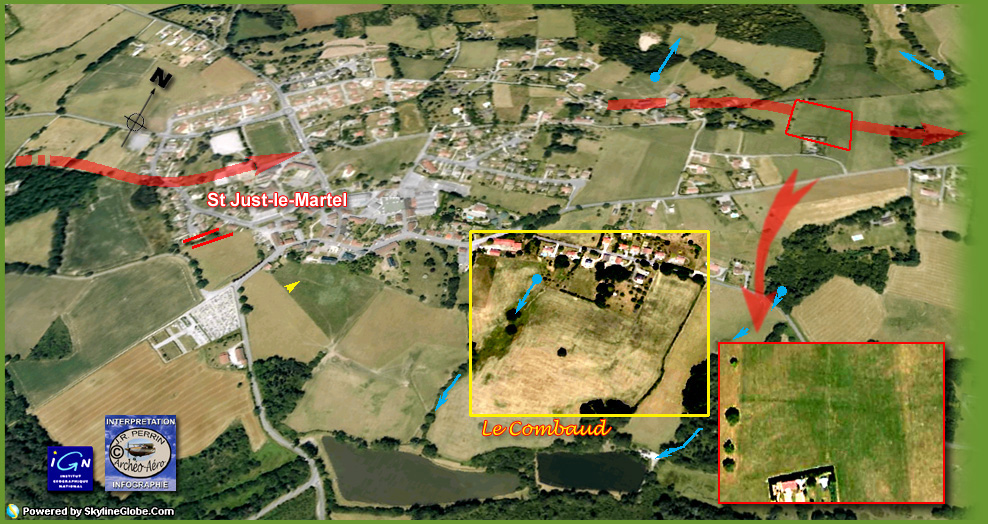

Nous proposons ci-dessous un tracé conjectural au nord du vieux

bourg de St Just. Il se fonde dans la continuité des

précédents, par une trace non équivoque mais

très courte dont nous donnons un agrandissement au bas du

panneau. Nous signalons tout près une possible structure agraire

en hortus avec habitat sur un petit plateau entre deux combes : le Combaud.

Au sud du vieux bourg et contigu à l'église (toit

d'ardoise) un possible enclos paroissial ou ancien cimetière. La

signature de l'indice définit sa nature : la fondation

arasée en sous-sol d'un mur : effet drainant et asséchant (pointe de flèche

jaune).

Enfin et prolongeant la route venant de Gourly, au-dessus du cimetière, un fossé présente tous les signes d'un très ancien chemin. Pour la traversée

de cet espace, d'autres variantes sont possibles aboutissant ou non

à l'indice cadré en rouge. Nous rappelons que nous

sommes dans une démarche exploratoire,

préalable à une plus vaste et méticuleuse enquête de terrain.

|

| Pas de commentaire supplémentaire pour ce passage et ses possibles variantes que nous avons visité trop sommairement et à une époque où notre manque d'expérience ne nous permettait pas de faire des constats valables. |

|

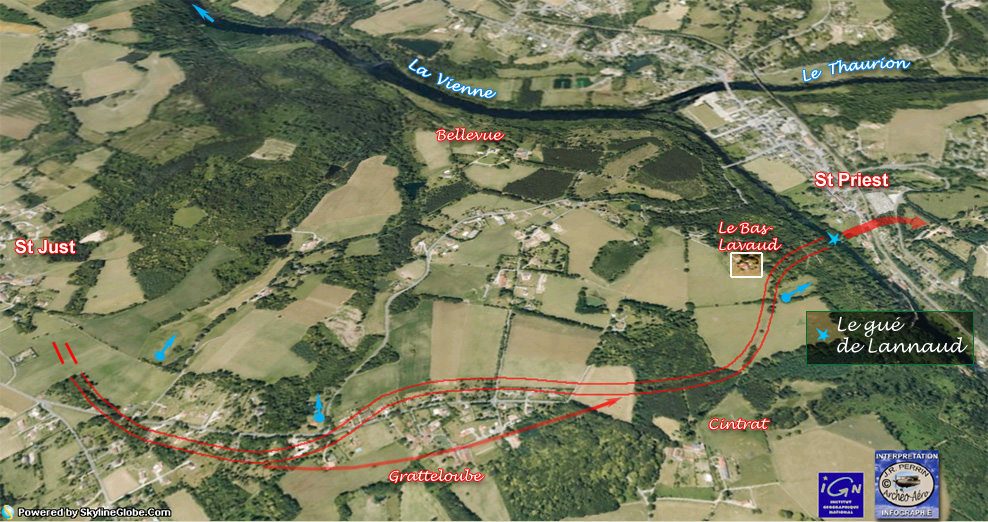

Au terme de notre

exploration sur 12 km d'un possible parcours antique depuis le passage

d'eau de Soudanas/Les Casseaux sur la Vienne, nous retrouvons cette même

rivière au gué de Lannaud à St Priest-Taurion, au droit de la ferme du Bas-Lavaud sur notre rive.

Nous venons

d'accomplir un parcours de vastes plateaux et de longues pentes, sans

traquenard topographique ni risque d'embuscade de fond de

vallée, de cuvette ou de ravin en n'ayant eu - dans le meilleur

des cas - à franchir qu'un seul gué sur le ruisseau des

Villettes.

En comparaison, ce que nous offre l'itinéraire de l'érudition locale dont nous avons débattu à la page précédente est riche de péripéties, rappelons-nous : après une dernière et confortable montée de la Maison-Dieu au plateau de Beaubreuil c'est la descente des bois d'Anguernaud, le trou improbable de Juriol, la rude montée vers Puy-Neige, une nouvelle descente vers un gué sur le Taurion, la longue traversée d'un bec alluvial exposé aux crues de 2 rivières (la Vienne et le Taurion) et le franchissement d'un dernier ravin généreusement creusé par le ruisseau descendant de Réservat. Et tout cela pour un parcours total sensiblement plus long. Ils n'étaient quand même pas si fous que cela ces romains qui avaient quelques décenies plus tôt, écrasé leurs voisins gaulois grâce à une grande maîtrise du terrain ! Et sur un itinéraire stratégique aussi important que la voie de Lyon à Saintes, nous les voyons difficilement et de propos délibéré, affronter inconsidérément des terrains difficiles et risquer de se perdre dans des Roncevaux escarpés et des Dien-Bien-Phu fangeux ! |

|

|

|

|