|

Jean Régis PERRIN

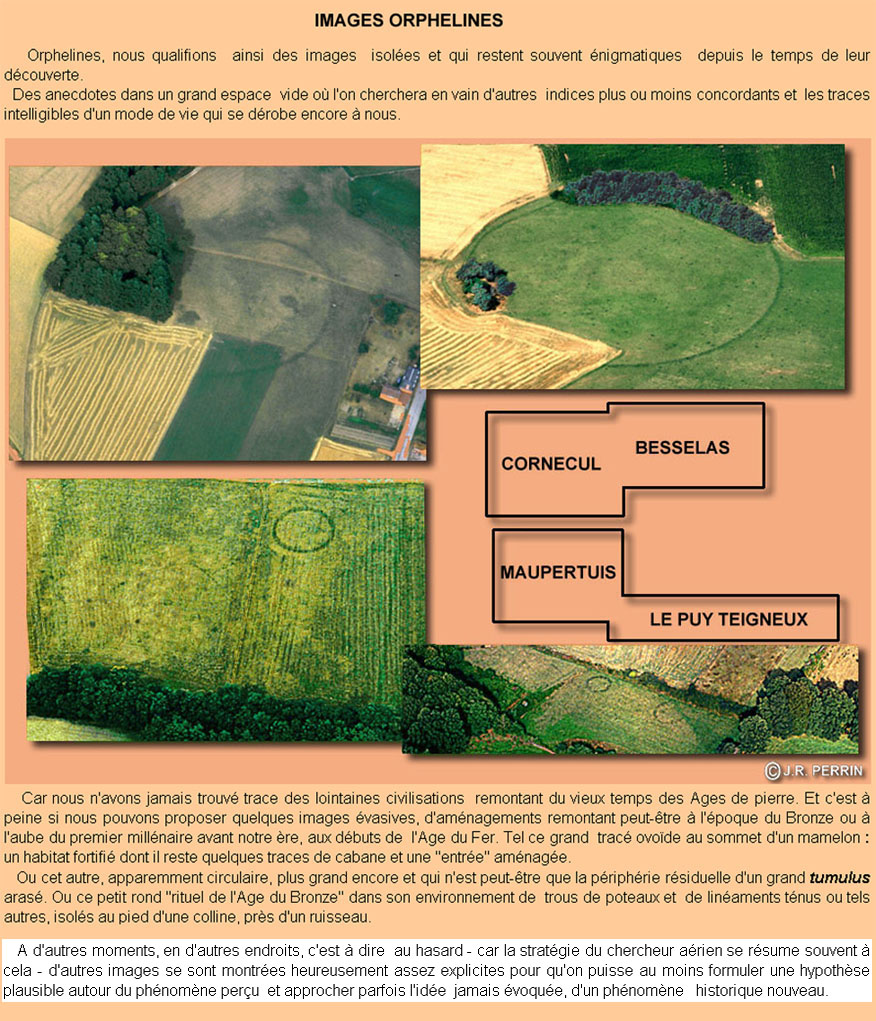

Habitats gaulois et gallo-romains, sanctuaires et emprises agricoles. Clins d'oeil de l'Age du Bronze au Moyen-Age.

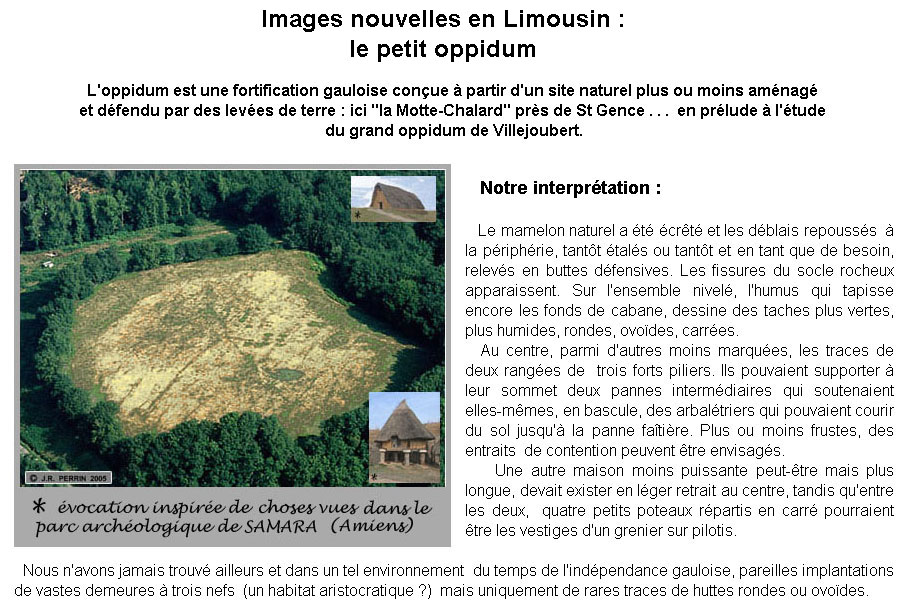

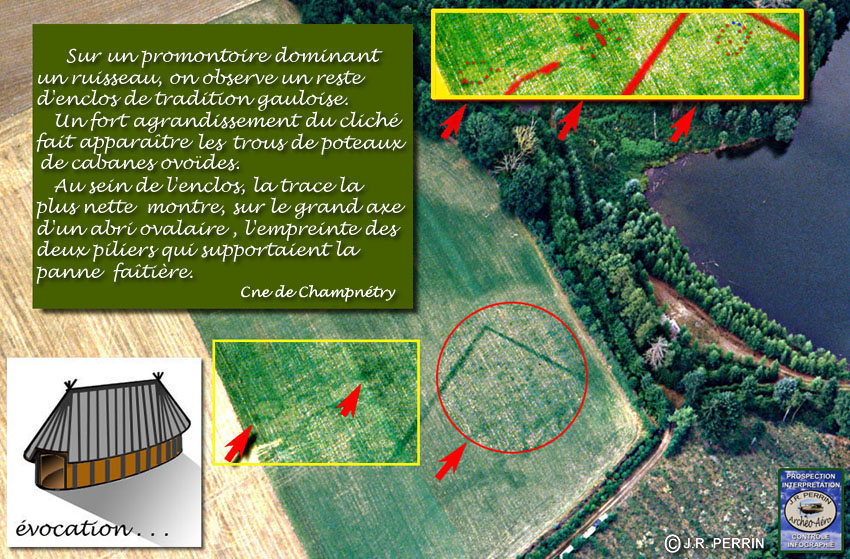

Voici l'oeuvre des gaulois du dernier Age du Fer :

leurs maisons élevées en matériaux périssables, étaient entourées de levées de terre et protégées par des fossés. Devenus gallo-romains, leurs habitudes perdurèrent après la conquête. La classe aisée, très aisée, les remplaça de place en place, par des villas "à la romaine". Oppidum, villa, motte, enclos, cabane, sanctuaire, métallurgie, voies, pistes, modes agraires . . . |