|

Jean Régis PERRIN

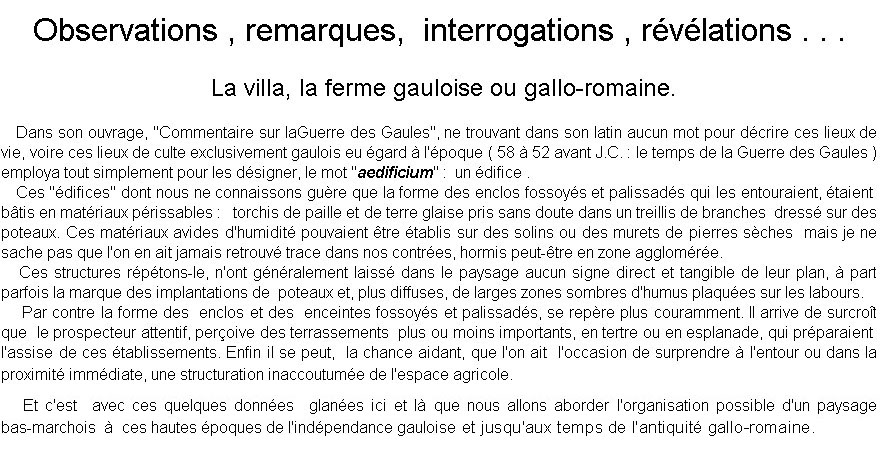

Le long sommeil d'un désert archéologique (I) Structures protohistoriques inconnues en Limousin, une ferme bipartite de l'Age du Fer : Cassano-curtis. Un sanctuaire de sommet : las Châtras et un carrefour antique qui nous incite à chercher un passage d'eau sur la Gartempe. Eléments routiers antiques dans le bâti des villages traditionnels. Le paysage d'aujourd'hui n'a gardé que des traces infimes

et méconnaissables des temps lointains du dernier Age du Fer. Qui aurait jamais imaginé que cette terre avait autant servi dans un passé aussi lointain. |

Mais il n'y a pas de désert archéologique !

Le "Chêne-court"

|

La

ligne de confront de

deux communes, calquées lors de leur fondation sur les vieilles

paroisses de

Bussière-Poitevine au Nord et du Pont-St Martin au sud

(maintenant englobée dans celle de St-Bonnet-de-Bellac),

traverse

selon une

diagonale arborée un grand rectangle fossoyé

bipartite que les recherches avancées des autres régions

françaises nous permettent d'attribuer à la

tradition

gauloise. Du même coup, nous comprenons

que l'abandon de cette

structure

d'habitat et de travail était

déjà largement consommée et le site probablement

tombé en déshérence, au moment de la

création des

premières paroisses chrétiennes, au plus tôt vers le Vème

siècle de notre ère.

Et

nous découvrons là, une

structure insolite : une trace de vie, d'habitat et de

travail qui a sans doute perduré au moins durant le premier

siècle de

l'Antiquité gallo-romaine. La forme bipartite de l'enclos

nous

rappelle le plan des premières villas romaines : la petite

partie qui

apparaît plus lourdement fossoyée

et donc mieux défendue,

devait être la zone

résidentielle, la partie la plus vaste

était sans doute dévolue à

l'activité agricole et pastorale.

|

|

La mode des enclos

bipartites en Gaule n'a pas nécessairement attendu la conquête romaine

et il ne nous étonnerait pas que leur origine remonte à l' Age du Fer

finissant.

Le "Chêne-Court", c'est le nom

générique de toutes les parcelles qui, de près ou

de loin touchent localement au ruisseau de Champagnac et à la

Forêt des Coutumes. Restons donc sur l'une de ces terres

du Chêne-Court (photo ci-contre ) et

oublions

dès maintenant les lignes parallèles d'un drainage récent qui disparaîtront assez vite mais admirons le curieux dessin en dendrites d'un placage d'argile dissocié qui transmet son humidité à travers la couche arable. Sur ces hautes terres d'interfluve, ce sont avec les cailloux blancs usés, des témoignages fréquents dont on nous disait autrefois qu'ils étaient restés en place sur les hautes terres cernées par l'érosion après les épisodes diluvéens de l'ère tertiaire...

Ce

"bruit de fond" disparaît localement près de l'angle Est

de la

ferme

gauloise selon une forme qu'il serait peut-être trop facile

d'attribuer

au seul hasard géologique. Je donne une autre vision

ci-dessous

du même phénomène. Et j'ai dejà

évoqué dans une page précédente, par une

photo prise à quelques kilomètres au nord,

l'énigme que

constituent sur les sols, ces discontinuités d'apparence plus ou moins régulières, que l'on trouve et retrouve

|

|

|

fréquemment sur les terres agricoles gauloises. Dans

le contexte de

l'Oppidum de Villejoubert près de St Léonard, nous

verrons ce même phénomène sur

l'éperon barré des Champs et également

intra-muros, à peu de distance du "petit rempart". Et nous en trouverons un autre exemple encore à quelques

dizaines de kilomètres d'ici, près de la

Forêt

de Rancon . . .

J'indique par une vignette posée en surimpression de

la photo ci-dessus, ce qui

peut advenir de ces enclos bipartites ou autres, lorsqu'un

propriétaire par calcul ou par négligence, laisse coloniser son champ

par les essences naturelles : les

chênes ne

|

|

tardent pas à s'implanter sur les fossés

comblés

où le fort pivot de leur système radiculaire

trouve là un sol profond et

meuble ainsi que

des réserves d'humidité qui

vont assurer

à l'arbre une belle venue.

Et cela était important il y a moins d'un siècle quand le bois d'oeuvre et le bois de chauffage étaient des denrées primordiales de la vie rurale. Malheureusement il faut actuellement une attention de Sioux, pour détecter en vol ces enclos de fermes ou de villas rustiques quand la forêt les a recouverts. |

La toponymie

| Il me plait d'imaginer qu'au temps de sa

splendeur, en gaulois mâtiné de latin populaire, notre

villa bipartite était désignée sous le nom de "Cassano-curtis".

Ce qui

peut se

traduire selon les linguistes par "la ferme

fortifiée

des

chênes".

Bientôt, avec la dérive du gaulois et du bas-latin vers la langue romane ou l'occitan, on avait déjà peine à se souvenir que le terme gaulois "cassano" devenu "chassagne", avait désigné un bois de chênes et l'ancien latin "cortem ou curtis": la grande ferme, le domaine plus ou moins fortifié ( La Courtine, la Cour, Courtioux, Courtieux, Courcelle, Courcellas, Châteaucourt . . .), n'était plus compris. Le lieu et son large environnement furent progressivement désignés sous le nom totalement baroque mais au moins compréhensible qu'on lui connaît encore aujourd'hui : le Chêne-Court . . . "Cassano-curtis", le Chêne-Court. |

Les mares

Sur mon premier cliché du "Chêne-Court" ci-dessus, le

bosquet marqué d'un point bleu signale une mare

toujours en eau, cachée sous les saules, comme un des

inévitables témoins qui existent aujourd'hui encore, dans

la proximité des habitats gaulois.

Et

puisqu'on ne la voit

pas sur mon cliché, je n'hésite pas à vous

en montrer une

autre, une perle dans son écrin de verdure,

repérée à 500 mètres à l'est,

dans un contexte de fossoyages diffus : sur ses bords, les gaulois

venaient peut-être rendre un culte aux dieux de la terre et

des eaux. Comme beaucoup de mares repérées sur les

terroirs gaulois, on

ne sait pas d'où vient leur eau, on ne sait pas trop ce qu'elle

en

font mais

elle se maintient.

|

|

|

Aujourd'hui, ça et là, il arrive qu'on

les agrandisse, qu'on les rehausse et qu'on les surcreuse pour leur

faire donner plus d'eau. Pour l'aviateur, elles sont devenues des triangles

insignifiants.

Dans les vases versées au remblai, il y avait peut-être bien quelques morceaux de bois noircis - la vase, ça conserve . Des ex-votos ? Alors après cela, c'est bien certain, les dieux sont partis. Maintenant c'est promis, je ne vous parlerai plus des mares gauloises mais je vous en montrerai encore bien sûr ! |

|

| Diverticule * : petite voie secondaire desservant un site voisin d'une voie principale, sur laquelle elle s'embranche. |

Le large environnement de "Cassano-Curtis"

Nous n'avons pas survolé ce terroir tout à

fait par

hasard - nous l'avons dit - en fait nous y avons passé une enfance

paysanne surtout occupée par les jeux rudes et les

activités de grand-air des enfants du demi-siècle, le

XXème bien sûr ! Donc et hormis 4 ou 5 vols

prolongés au-dessus de ce petit territoire,

répartis aux meilleures périodes de la fin des

années

1980, la prospection au sol près du village de

Bezeau, pivot du paysage et sur les terres qui le relient au site

découvert, devait être réduite à sa

plus simple expression. Mes souvenirs me paraissaient en effet

suffisants pour que, rafraîchis par quelques photos

aériennes, je décide de

tenter l'ébauche d'une problématique historique.

L'erreur était monumentale : il existait, il existe encore sur le terrain, énormément de choses auxquelles je n'avais absolument pas prêté attention ou que je n'avais pas comprises. Et il doit bien en exister autant sinon plus que je n'ai pas encore vues. |

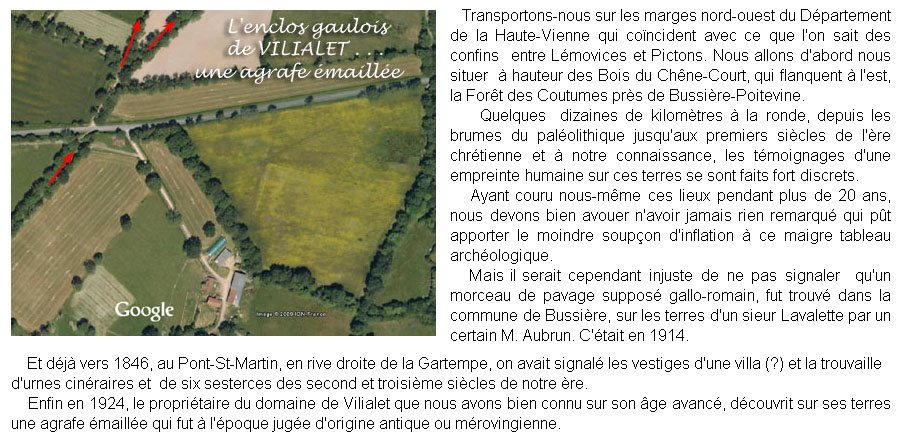

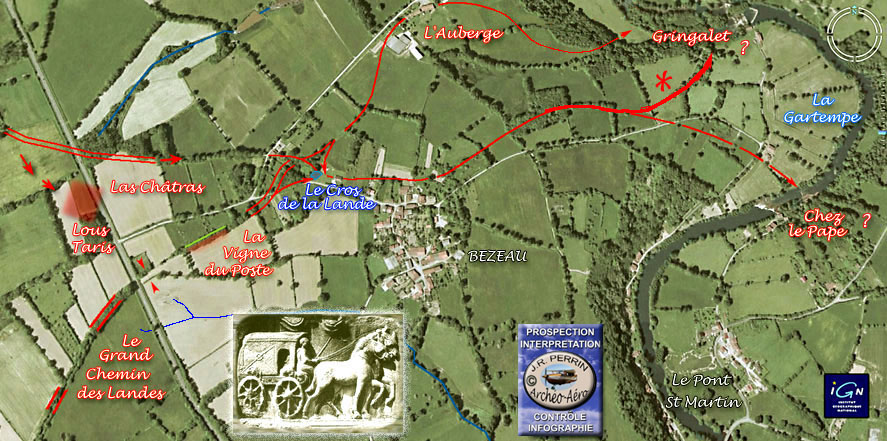

La lecture d'un paysage : première ébauche

|

Nous avons reporté la structure de "Cassano-curtis" sur un fond

d'image IGN en orthophotoplan.

A quelques centaines de mètres au nord, nous connaissions déjà un enclos plus fruste, simple rectangle fossoyé : le Bois (le buis ?), c'est le nom actuel de la parcelle . La lisière de la forêt des Coutumes s'ins-

crit sur la longue trace d'un axe de circulation sensiblement orienté nord-sud qui n'existe plus guère que par des lambeaux de parcellaire agricole qui s'alignent vers le nord, du sortir de la forêt jusqu'au travers Est de l'Age-Michêne ("le- domaine-agricole-au- milieu-des-bois" ). L'ancien chemin redevient carrossable juste avant une bifurcation dans les terres des Folies : une branche de la voie vise Busserolles, l'autre continue vers le nord -ouest. Notre "Cassano curtis" se trouve ainsi à 200 de mètres à peine, de ce très ancien axe de circulation nord-sud. Vers le sud précisément, le chemin tantôt disparaît tantôt reprend corps, jusqu'à ce qu'il rejoigne près de Vilialet l'embranche- ment du grand chemin des Landes que nous étudierons tout à l'heure. |

|

|

De la Forêt des Coutumes à Bezeau : un autre chemin

Au niveau de "Cassano-Curtis" , nous avons parfois remarqué lors de nos vols, une trace linéaire fossile très diffuse qui se détache de la forêt en large courbe, coupe le ruisseau de Champagnac puis vient s'aboucher par delà la Nationale, sur un ancien chemin agricole toujours praticable à partir de là. Celui-ci se poursuit jusqu'à la petite route de l'Auberge, au niveau d'un lieu-non-dit que notre arrière-grand-père qui avait bâti ici une ferme de ses mains, appelait son "Petit-Limoges". La trace se retrouve au-delà, une tranchée la prolonge toujours visible au sol, c'est tout ce qui reste de la très ancienne route après la récupération de ses pierres. La tranchée plonge alors vers une mare : "le Cros-de-la-Lande". Elle se poursuit au-delà, effleurant au nord le village de Bezeau qui s'est développé beaucoup plus tard, au sud-ouest d'une motte naturelle. Une chapelle la coiffe et rappelle qu'il y eut ici un prieuré de Bénédictins. La très ancienne route filait alors vers un gué sur la Gartempe. Les photos aériennes nous guide sans ambiguité jusqu'en léger aval du Moulin du Lieutenant (mieux connu sous le nom de Chez-le-Pape). Le barrage amène l'eau en rive droite de la rivière où se trouve le moulin mais au début du XXème siècle, le meunier résidait en rive gauche et passait l'eau à pied ou à bac tous les jours avec ses chevaux. Au même endroit où se faisait peut-être il y a très longtemps, le passage d'une très vieille voie. |

Le sanctuaire

|

Remontons vers la forêt et le haut des terres. Voici , découvert à la même

époque un enclos gaulois. Mais cette fois il est permis de

suggérer une vocation de sanctuaire eu égard

à sa forme carrée et à sa

position culminante : cote 251. Il

fait pendant à notre ferme bipartite par-delà le vieux

chemin fossile que je viens d'évoquer et auquel il est d'ailleurs relié par une trace

linéaire (triangle rouge) . Deux parcelles

autrefois contiguës et

maintenant séparées par

la Nationale 147, portent chacune une partie de cet

enclos rituel : l'une est dénommée localement

"lous

Taris" (les talus), l'autre "las Châtras".

|

|

| Las Châtras, les Châtres, Châtre . . . est un dérivé du latin castra

que les linguistes confrontés à la fréquence du

toponyme, rattachent au souvenir des terrassements

d'un camp. Bien évidemment et de

mémoire d'ancêtre, rien de tout cela n'a jamais

été vu mais ces noms vieux de plusieurs

siècles, datent néanmoins du temps où des

mouvements de terrain témoignaient encore de l'existence

ancienne d'un monument. Ce type de sanctuaire gaulois

primitif est appelé "vierekschanze" par ses inventeurs,

les archéologues allemands, ce qui veut dire . . . fortification carrée.

|

Le "grand chemin des Landes"

|

Au sud-ouest de la RN 147 un itinéraire bien conservé, et au nord-est, des traces encore bien lisibles. Un troisième chemin ferme le triangle. Les romains auraient parlé de trivium car le dispositif distribue 3 directions. Prenons-le au contact de la route nationale et suivons-le vers le sud. Au bas de notre cliché de l'IGN (voir plus haut), nous le voyons amorcer un long virage vers la droite pour se faufiler entre deux mouillères et rejoindre peu après la voie venant de Busserolles, via la lisière de la Forêt des Coutumes. Finalement l'inflexion de ce Grand Chemin des Landes pourrait avoir une autre cause : la présence d'un habitat, d'une ferme. Evocation de cette possibilité sur le photoplan IGN ci-dessus. D'une façon générale nous avons découvert de nombreux habitats gaulois installés de façon privilégiée sur des terres de landes plus ou moins semblables à celles-ci, pourtant réputées pour leurs médiocres qualités agricoles. Pourrait-on parler de relégation du paysan gaulois ? Mais qui étaient les profiteurs ? |

Chaussées antiques : leur trace dans le parcellaire et la planimétrie.

|

Ces

grands chemins

dont il arrive que les nombreuses caractéristiques trahissent

l'origine antique, ne se superposent pas forcément

à l'assise des voies d'origine. Nous avons tendance

à penser que la voirie mise en place par la volonté du

romain dès le début de l'occupation de la Gaule, n'était pas

très adaptée aux charrois. Les animaux de trait - non

ferrés par méconnaissance du procédé ou par

économie - souffraient sur les chaussées

empierrées. Il est possible

qu'assez vite paysans et voyageurs aient privilégié le

transport par des animaux bâtés qui pouvaient facilement

s'affranchir de la circulation sur les chaussées et utiliser les

bas-côtés voire les fossés eux-mêmes ou

encore les pelouses riveraines.

Et ce sont ces nouveaux cheminements plus ou moins voisins et parallèles, essentiellement créés par l'usage, qui sont éventuellement parvenus jusqu'à nous comme chemins ou comme routes. Les chaussées empierrées par contre, devinrent bientôt des carrières ouvertes où chacun venait se servir. Et nous en avons aujourd'hui encore le témoignage (nous le verrons plus loin) en observant le bâti des villages qui jalonnent les itinéraires. Une fois remblayée par la pierraille résiduelle et l'argile, l'ancienne emprise de la chaussée romaine redevînt espace agricole. |

| Un nouvel exemple d'empreinte antique sur le tracé d'un chemin moderne Nous avons eu l'occasion de montrer sur notre page "une virée de galerne" (chemin de desserte du Breuil de Morterolles et autres exemples), l'interaction entre la présence d'une ancienne voie romaine faisant obstacle au passage de petites routes et autres chemins, au moment de leur création. |

|

En voici un autre exemple

:

l'arrivée à Chassenon de la via agrippa

(Lyon-Saintes) venant de Limoges. Regardez bien : le chemin actuel en blanc et

le fantôme

de la voie antique se signalent sur les

terres des Plaines et du Caillou-Blanc par une figure en

"chassé-croisé". Le chemin actuel dessine une chicane

très aplatie qui est le résultat d'aménagements

successifs intervenus au cours des siècles à partir du

tracé

beaucoup plus accentuée à son origine, qui figurait

alors

ce que l'on appelle un tracé "en baïonnette".

On voit le fantôme de la vieille voie romaine traverser en ligne droite le paysage. |

|

|

Le chemin agricole actuel dont

l'origine remonte à la fin des temps antiques ou au plus

tard au Haut-Moyen-Age, s'inscrit successivement en rive droite puis en rive gauche de la trace antique.

Ce chemin postérieur donc à l'antiquité et qui est parvenu jusqu'à nous rétablissait à l'origine une communication à courte distance que la voie romaine ruinée n'assurait plus, entre Chabanais, Chassenon, la Brousse de Rochechouart et St Auvent . Il n'était plus question de Lyon ni de Saintes; en ces temps troublés; l'horizon des "survivants" s'était considérablement rétréci. |

| La Vigne-du-Poste Cependant, les considérations qui précèdent, observées ailleurs et

en fréquentes circonstances, ne semblent pas s'appliquer au Grand

Chemin des Landes. On s'en convaincra en observant la photo verticale

de l'IGN qui figure au bas de cette page : au contact de la Nationale

147 une parcelle récemment disparue est encore délimitée par les deux

fossés qui prolongent exactement le chemin antique. Il est remarquable d'ailleurs que son emprise soit

quasiment égale à celle de la route nationale actuelle. Et les vestiges de

"La-Vigne-du-Poste" qui lui font suite, confirment rigoureusement

l'orientation et l'importance de la trace.

En effet et à peine plus loin, la limite nord de cette terre allait nous apporter une surprise en nous

forçant à réévaluer des mouvements de

terrain que nous connaissions déjà mais qui ne nous

avaient jamais encore interpellé.

La limite de parcelle - limite de propriété - est constituée en continu par un fossé très marqué. Dans la terre de la Vigne du Poste, longeant le fossé au plus près, une levée de terre de 2 à 3 mètres de large domine d'un bon mètre la parcelle en contrebas. C'est ce qui reste d'une chaussée empierrée rongée à sa base par des siècles de labours. De grands chênes se sont implantés tout au long du massif et à leur pied poussent drue des touffes de fragon (petit-houx, pique-rat . . . en langage commun) |

|

| Pour autant que l'on puisse en juger, ce très vieil et imposant axe routier allait se diriger après un large virage, vers le lieu-dit l'Auberge. L'Auberge, du latin albergamentum , le lieu où l'on attire des hôtes pour les héberger ( le gite et le couvert) . . . pas mal sur une route? |

| L'Auberge

et non pas La Berge, comme on l'écrit maintenant. S'agissant

d'un lieu noble, nous avons

probablement là une dérive destinée

à masquer la connotation triviale ( taverne, gargotte. . ) du

toponyme d'origine à une époque récente (XIXe, XXe siècles). La carte de Cassini (vers 1750) est d'ailleurs précise sur ce point en mentionnant : "Loberge", la graphie d'origine. |

L'ancienne assise des voies guide encore le

bâti actuel

|

Au vu des indices et traces que nous venons d'évoquer,

nous voyons s'organiser un plan de voirie remontant aux temps

antiques.

Il s'y ajoute l'implantation courbe tout à fait inattendue des bâtiments de la ferme de l'Auberge. Ce dernier détail, très souvent retrouvé sur les axes romains, dans le plan des villages, des lieux-dits ou des fermes isolées - et flagrant en maints endroits du tissu urbain de Limoges - emporte largement la conviction de la très grande ancienneté d'une voie qui allait passer l'eau en face des quatre iles que l'on trouve en léger aval des moulins du Bas-Tour et de Gringalet. (voir ci-dessous en fin de page).  |

|

Bien plus près de nous, à l'Auberge, on voit

en effet la logique qui a présidé à l'implantation

du

manoir des De La Rye dont la lignée ne survécut pas

à la Révolution. Nous figurons approximativement

l'emprise du corps de logis principal

par un rectangle jaune. Souvenir d'enfance, nous gardons l'image

de linteaux

armoriés - où figurait, surmonté d'une date

illisible, le

croissant mahométan en témoignage d'une croisade -

et des

cheminées cyclopéennes et des volées d'escaliers

immenses, des poutres dont l'équarissage et la portée

coupaient le souffle - un spectacle d'une

austérité infinie. Cette énorme batisse (un peu moins grande toutefois que nous l'indiquons sur notre dessin !)

a été

démolie il

y a une trentaine d'années.

Sans autre

référence, on pouvait assigner à ce bâtiment

qui fut érigé sous

l'équerre vigilante

d'un maître d'oeuvre, une origine très ancienne mais très postérieure bien

évidemment à nos routes antiques. Médiévale peut-être mais à travers des reconstructions successives sans doute.

Orienté

perpendiculairement et plus modeste, un autre

bâtiment avec tour-pigeonnier subsiste :

de son extrémité Est part un

souterrain qui pouvait déboucher dans la

partie boisée

des abrupts qui dominent la Gartempe.

A une portée d'arquebuse, au sud-ouest et à une

date plus tardive - mais nous pensons encore à plusieurs reconstructions successives - la

mise en place du corps de ferme a sans doute obéi

à une logique moins sévère, guidée nous l'avons dit,

par la courbure

d'une sole empierrée vestige de la très ancienne

route. Et si

nous prolongeons ici les acquits de notre

expérience,

nous sommes tenté de penser que l'approvisionnement en

matériaux des deux chantiers de construction, quelle que soit leur différence d'âge, pourrait avoir

eu

la même origine : le pillage d'une voie antique. Nous trouverons

des constats similaires tout au long de nos voies romaines.

Le

chemin venant de la forêt et passant à quelques

mètres du

sanctuaire des Taris, n'a pas totalement disparu nous l'avons dit, mais

après "le Petit-Limoges" (en écho au surnom ancien

de Couzeix) sa trace fossile se prolonge au nord du village et

jusqu'à la

Gartempe, au gué de Chez-le-Pape (?) encore appelé Moulin du Lieutenant.

Une grand'route, la Nationale 147, est venue se superposer à cette vaste ébauche historique vue du ciel. Cette route, bien plus tardive que les vestiges que nous évoquons, était déjà en place en tant que route royale quand François Cassini de Thury fit les premiers levés de la carte de France à la demande de Louis XV, dans les années 1750, 1760 (voir carte ci-dessus). |

La haute antiquité : une certaine idée des tracés routiers

|

Nous n'avons pas l'impression que les chariots romains à

deux essieux, aient été pourvus d'un avant-train

pivotant, tout au moins au-delà de quelques degrés de

liberté : en témoigne la vignette en surimpression sur le

cliché ci-dessous (bas-relief romain sur un monument en

Carinthie autrichienne). Alors les techniciens routiers

établissaient des routes aussi droites que possible - disons

à profil tendu - où les rares virages étaient

tracés à large courbure.

Cependant, dans certains cas de force majeure que nous décrirons - un refus de passage de la via agrippa non loin de Cognac-la-Forêt par exemple - à cause de l'occupation prioritaire d'une crête, le passage des convois fut renvoyé vers une traversée de ravin, impossible à éviter. Nous imaginons alors les rouliers attendant la venue de voyageurs pour donner la main au ripage des essieux afin de remettre les chariots en ligne aux deux extrémités d'un pont dont la réplique est d'ailleurs toujours en place. Sur le même bas-relief que j'évoquais il y a un instant - une observation qui se répète sur tous les documents figurés de cette époque - on peut observer la grande précarité des moyens d'attelage. Avec cette technique rudimentaire du "collier étrangleur" on ne captait qu'une part infime de la puissance d'une bête.

Notez également l'intelligence des raccourcis et des

échangeurs ou encore la façon d'aborder la pente de front

( carte au 1/25 000 n° 1929 Est BELLAC ) en évitant autant

que possible les traversées de dévers. Et la façon

d'aborder les passages à gué ou bac par une approche finale

perpendiculairement au fil de l'eau.

Et sur ce même sujet, avez-vous remarqué que le technicien romain, confronté au besoin d'un carrefour (quadrivium) ou d'une bifurcation (trivium ) répartissait également la divergence angulaire du trajet principal et du ou des des trajets secondaires (diverticules) ? Observez les bifurcations de Vilialet, du Chêne-Court et - sur la page suivante - l'embranchement des Folies. |

"Paludophobie" ou "potamophobie" ?

|

Le voyer romain contournait d'aussi loin que possible les têtes

de source et les mouillères et ne traçait jamais une

route à fond de vallée, ni

parallèlement à un

ruisseau ou à une rivière. Toutes les voies romaines

circulaient sur les hautes terres d'interfluve à distance

respectable et respectueuse de l'eau et des marécages, fuyant

ainsi les miasmes paludéens qui donnaient les fièvres : le "ventre jaune" ( "les ventres jaunes", un surnom des Solognots au siècle dernier).

Sauf exception - confirmant la règle. Ainsi, sur la voie Limoges-Rancon par exemple, lorsqu'à Senon, "un vergobret de village" perché sur sa hauteur, renvoya le technicien romain à mi-pente, bâtir sa route sur un "long pont" dans les marais de plusieurs ruisseaux affluents de la Chambarrière ( voir plus loin). Cette phobie des zones marécageuses est d'autant plus surprenante d'ailleurs de la part des ingénieurs romains que la ville de Rome elle-même fut construite de haute antiquité, sur les sept collines mythiques qui émergeaient à peine d'une vaste zone littorale de divagation du Tibre. |

|

Retour sur un sujet difficile

(images ci-dessous)

|

|

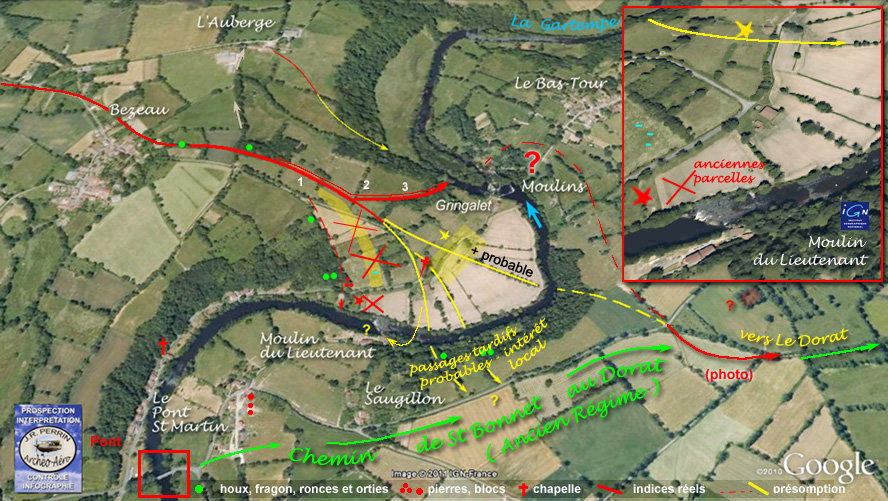

Nous avons retrouvé une de nos vieilles photos du Moulin

du Lieutenant, sur la Gartempe, prise en 1984 : nous l'avions

classée sans intérêt car nous n'avions pas

imaginé en arriver jamais à rechercher des gués

sur la Gartempe sur cette zone nord de notre département. Elle apporte - après les découvertes de cheminements et d'habitats sur la face est de la Forêt des Coutumes que nous venons d'ébaucher dans la présente page, une échappée vers le Dorat, un site où l'on n'avait encore jamais signalé de structures protohistoriques et antiques (voir ou revoir page 3 : "Voies,habitats, structures et camps"). Notre photo montre un morceau de chemin fossile ( pointe de flêche rouge, ci-dessous) qui n'existait déjà plus en 1838, au vieux cadastre de St Sornin la Marche. Tel que nous le voyons orienté, ce chemin disparu se montre bien plus précoce que le Chemin de St Bonnet au Dorat (que nous rappelons par un tracé vert, une photo plus loin) qui empruntait le pont de St Martin, le seul qui existât à 15 kilomètres et plus à la ronde . Sa courbe nous suggère qu'il s'adressait à des voyageurs venant du nord et sans doute du gué de Gringalet : photo synoptique du site plus bas. |

|

Une longue tranchée routière Marquant la voie venant de Bezeau, en haut du terrain, juste après le petit bois (second point vert), une longue dépression descend la pente en direction de l'aval du Moulin de Gringalet : un gué à travers et entre les îles y est toujours praticable (image ci-dessous et copie du cadastre). Et il y a toujours à mi-parcours de cette dépression, une inflexion sur cette tranchée routière, comme le signe d'une bifurcation (qui se remarque sur les photos aériennes et au sol bien évidemment) pour un autre chemin qui allait vers le Moulin du Lieutenant, anciennement Moulin du Pont et plus récemment encore Moulin de Chez le Pape dans la tradition populaire ! Nous avons mis là un passage d'eau que le meunier empruntait avec ses chevaux à la fin du XIXème siècle et aux débuts du XXème, car il habitait la ferme de rive gauche. Mais en fait et à peu de distance l'une de l'autre, ces deux approches de l'eau apparaissent tout à fait plausibles car deux chemins marquent encore la sortie de gué dans la forte pente des côtes de rive droite. Ces vieux passages abandonnés permettaient autrefois de gagner le haut du terrain et ouvraient vraisemblablement sur des itinéraires vers l'est dont nous n'avons pas cherché à retrouver formellement la trace à partir de cet endroit précis. Entre la rivière et le début du plateau un cortège de houx et de fragon jalonne encore toutes les haies comme autant d'axes de montée possible. |

|

Un autre itinéraire très voisin, est sutout crédible en ce qu'il ouvre, après une montée des côtes de rive droite de la Gartempe, sur un grand chemin qui figure au cadastre napoléonien sous le nom de Chemin de St Bonnet au Dorat par le pont du "Pont-St-Martin", unique à des lieues à la ronde dès son ancienne origine.On retrouve sur les photos de l'internet les restes évidemment tronqués çà et là, de cet itinéraire : tantôt chemin agricole, tantôt route communale, tantôt simple lisière . . . . |

|

|

Cet ancien cheminement

pourrait rappeler un cheminement beaucoup plus ancien

encore voire antique qui apparaîtrait jalonné par de grands domaines : l'Age-Cantaud,

l'Age-Biche, Voulons . . . Tel également notre site de pure tradition gauloise des

Charbonnières (enclos, parcellaires, circulations . . . ) non

loin de Château-Lamance que nous aurons peut-être

l'occasion un jour, de décrire plus précisément.

Quel obscur morceau de petite histoire peut être à l'origine de cette curieuse parcelle ?Curieusement, dans sa descente vers la rivière venant de Bezeau, cet itinéraire couperait en deux un replat agricole rectangulaire qui fut un jour assez important pour forcer la petite route de Gringalet à le contourner (repère étoile jaune). A l'ancien cadastre il se composaitd'une dizaine de parcelles en fines lanières orientées dans le sens du fil de l'eau, contrairement aux parcelles sur terrasse alluviale qui l'entourent et qui rayonnent dans la courbe de la rivière. |

| Dans ce contexte embrouillé de voirie

de tous les âges, nous avons interprété comme un

très ancien sanctuaire paiën, une curieuse parcelle rectangulaire

isolée sur le plateau qui domine la Gartempe , à l'est,

non loin des routes que nous venons d'évoquer : sanctuaire

gaulois avec fossé et levée de terre périphériques ( "vierekschanze") ou "fanum"

gallo-romain construit ou encore simple facétie de la nature

remontant à d'anciennes limites parcellaires disparues . . .

tout était possible et rien n'était moins sûr. Aux dernières nouvelles rien n'existe plus : tout a été défriché et nivelé ! |

|

Bilan

Au final, le ou les passages d'eau sur la Gartempe ne sont pas avérés et une longue recherche sur le terrain que nous n'avons pas assumée, serait encore nécessaire. |

|

|

|

|