|

Jean Régis PERRIN

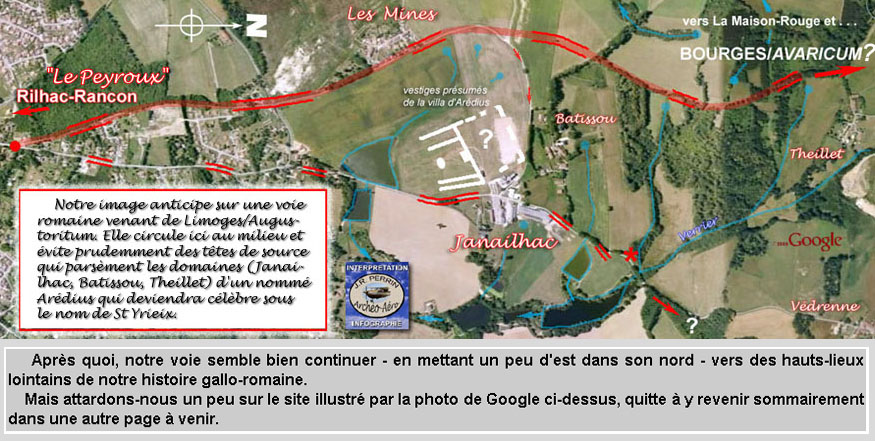

La voie antique d'Avaricum (Bourges) et la villa d'Arédius au milieu de champs miniers gaulois dédiés à Bélénos (Beaune). Puis le terroir gaulois du Breuil de Morterolles :

voie traditionnelle et voie romaine, fossoyages anarchiques (?) et enclos d'habitat, thermes rustiques (?) et sanctuaire routier. Et une voie traversière de très ancienne origine dont les avatars sont devenus pérennes quand elle fut ravaudée par les romains. |

Le testament de Saint-Yrieix : "Génolac" et Janailhac

|

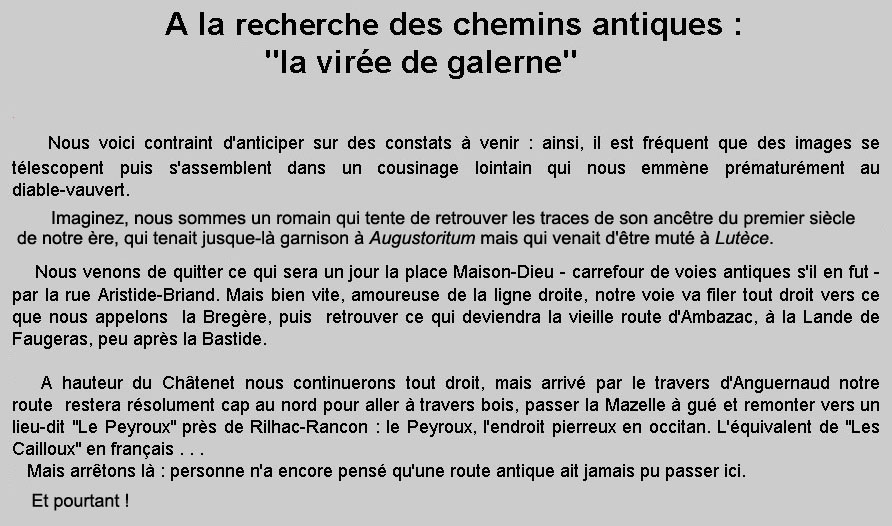

Un jour, j'étais en vol pour tenter de prolonger vers le nord

cette voie qui venant de Limoges, m'était familière jusqu'aux

mines de Beaune (en fait, commune de Rilhac-Rancon).

|

|

Mais quelques menus détails me laissaient à penser que cette voie pouvait comporter un embranchement vers le nord-est au dessus de Rilhac-Rancon . . .

Finalement, rebuté par le manque apparent d'indices, j'avais provisoirement abandonné ce parcours prometteur mais difficile, sur la limite nord de la commune de Rilhac.

Mais de temps à autre et par acquis de conscience, j'effectuais un léger détour pour prendre

"mécaniquement" quelques photos verticales sur le

site.

A deux reprises, des images fugaces sur un labour en cours de ressuyage, me semblèrent montrer quelque chose d'insolite. |

|

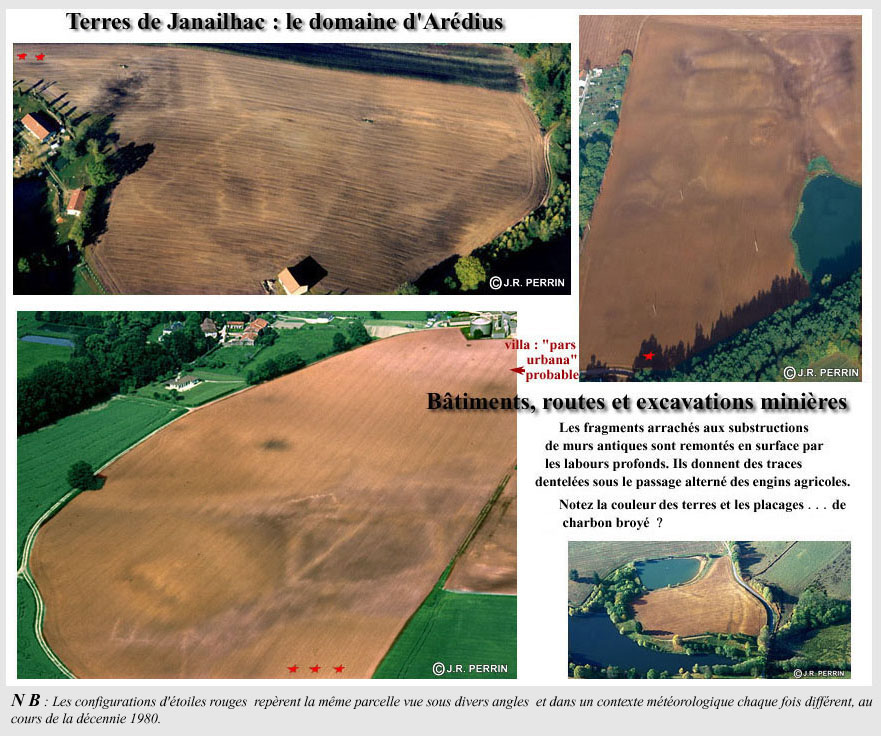

C'était

la cour immense d'un possible domaine agricole

bordé de toutes parts par de grandes terres portant encore des

signes que l'on pouvait avec quelque raison, attribuer à des recherches minières très anciennes.

Or parmi l'étendue des terres agricoles, cette parcelle était la seule à ne porter aucun stigmate de recherches minières . Et il m'était en effet revenu, comme un vieux souvenir de lecture impossible à resituer, les propos d'un ingénieur qui dirigeait au début du XXème siècle, des travaux miniers sur cette zone. Il y avait retrouvé des outils d'excavation qu'il faisait remonter aux temps de l'indépendance gauloise ou de la précoce période gallo-romaine. Analysant certaines traces de travaux anciens que ces terres avaient supportés, ce spécialiste arrivait à la conclusion que des carriers gaulois avaient dégagé ici des têtes de filon de quartz et avaient allumé là-dessus des feux d'enfer. Puis ils les auraient refroidis brusquement sous des trombes d'eau et recherché ensuite l'or natif dans les fragments de la roche éclatée. On comprend que ces images me soient restées à défaut du nom de l'auteur. Et voilà que mes observations aériennes ne contredisaient pas ce point de vue : sous une légère humidité, la terre nue des grandes parcelles qui entourent cette possible cour de villa, prend la couleur rubéfiée de la brique pendant que de longs fossés exposent la couleur noire du charbon de bois finement broyé par des siècles de culture. J'observais également des traces de bâti. Et quelques voies de circulation se révèlaient au franchissement des ruisseaux par un décaissement en amont des rives et les empreintes de leurs fossés latéraux (vignette ci-dessous). |

|

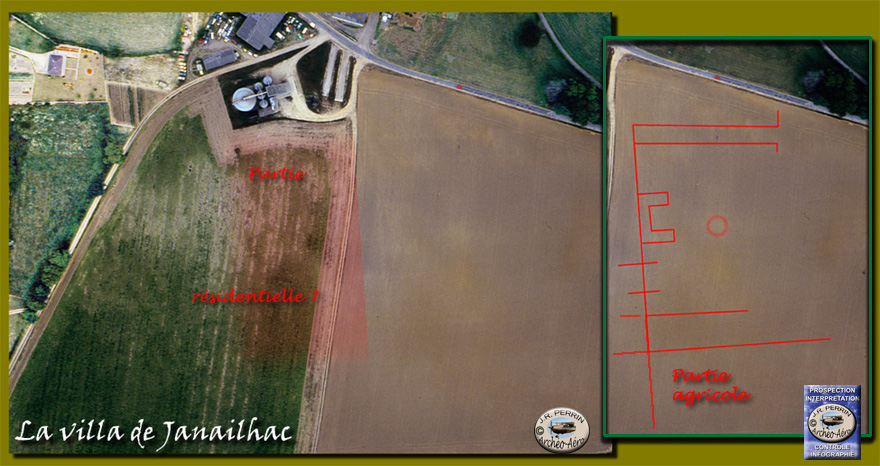

Sur les nombreux clichés que j'ai pu faire de façon systématique,

en passage vertical sur le site, la parcelle qui apparaissait vierge

de tout indice archéologique me

révéla un jour des traces - très

faibles certes - mais véritablement structurées et

interprétables. Cette parcelle dépend de la ferme de Janailhac toute proche.

Renseignement pris aux meilleures sources (Fernand GAUDY), le site était

connu

de vieille date par des trouvailles de fragments de tuiles romaines. On me dit que j'étais

très probablement arrivé sans le savoir, au milieu de propriétés ayant appartenu à la fin des temps antiques, à un nommé

Arédius qui deviendra célèbre sous le nom de

Saint-Yrieix.

Par testament le saint homme fit don d'un de ses domaines au chapitre de la toute récente Abbaye Saint-Martial qui s'édifiait au nord-est des ruines de l'antique Augustoritum. On désignait d'ailleurs et depuis longtemps déjà, ce qui restait de la ville, dont les habitants avaient migré sur le Puy-St-Etienne, sous le nom de"Civitas lemovicum". Pour autant que l'on puisse le déchiffrer sur le vénérable testament daté de 572 , le nom de l'une de ces propriétés s'écrivait "Génolac" - ou quelque chose d'approchant selon Fernand GAUDY. A comparer au Janailhac actuel.

Mes images restituées sur fond d'ortho-photo-plan de l'IGN

montrent l'angle très net d'une cour de villa ouverte

au

sud-sud-est et bordée latéralement par de grands

bâtiments. L'obliquité apparente de l'aile droite a

peut-être été contrainte par une voie de

circulation secondaire que nous venons d'évoquer au paragraphe

précédent.

Une construction en U est adossée au mur nord : elle serait selon les fouilles de certaines grandes villas antiques connues en France, la demeure du vilicus, le régisseur et chef de culture. Du même coup, la partie dévolue à la résidence du propriétaire pourrait se situer au-delà de ce mur de séparation. Je n'y ai jamais rien vu de précis, mais un abondant mobilier antique très fractionné et érodé jonche le sol sur cette partie haute du site à l'aspect très minéral (surimpression rouge sur le report IGN et zone plus claire sur notre photo ci-dessus) et dont le sol semble avoir été profondément remanié dans les dernières décennies. Quant à la voie principale qui m'avait amené jusqu'ici, (voir les photos ci-dessus), ce n'est plus qu'un petit chemin qui vient de Rilhac-Rancon et qui, après avoir coupé la route de Beaune-les-Mines, pénètre à peine carrossable, dans la vieille zone minière où il finit en chemin agricole, longeant à l'ouest les terres de Janailhac. J'espérais toujours pouvoir en prolonger l'axe principal et au moins confirmer une prochaine étape à Maison-Rouge, sur notre ancienne Nationale 20. Le hasard allait me donner l'occasion de retrouver un prolongement possible bien que lointain, à cet itinéraire antique délaissé. |

La villa d'Arédius

|

Nous n'avons

pas voulu partir plus loin vers le nord sans vous offrir ce qui reste

de "la villa d'Arédius". Sur notre cliché, les traces

déjà fugaces il y a 28 ans ne se sont pas

densifiées, bien au contraire.

Décidémment, un siècle n'est rien en archéologie !Elles permettent cependant et au moins, de montrer que nous n'avons pas rêvé et que les couvertures verticales systématiquement exécutées sur des sites sensibles, finissent toujours par payer : ce pourrait être une bonne résolution pour la nouvelle génération d'archéologues du prochain siècle. Ce pourrait être aussi l'occasion de prendre conscience des trésors qui dorment dans les collections de l'IGN depuis 60 ans et plus et nous ne manquerons pas de vous donner un aperçu des instruments qui permettent d'analyser ces documents - des pièces de musée et de brocante dont l'immense majorité est issue des enseignements et des expériences de la guerre de 14. |

| Et puis une autre image encore parmi d'autres mais qui n'apporte que peu de chose à ce grand vide historique. Nous proposerons cependant, ( dans une prochaine page : "l'affaire de la voie de Lyon, première partie" ) des tracés de voies antiques non loin de ce site. |

La Croix du Breuil

|

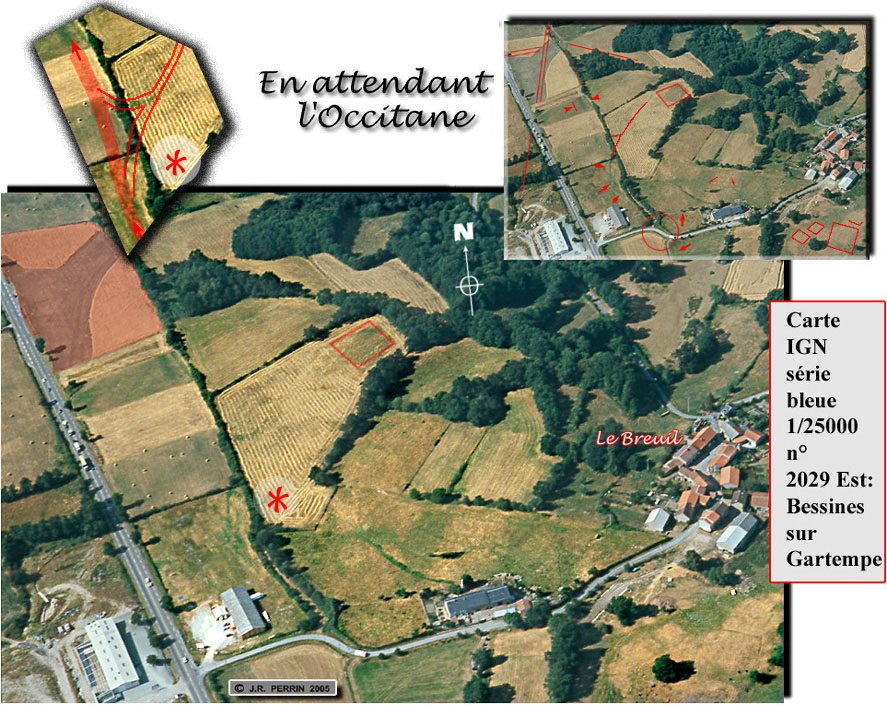

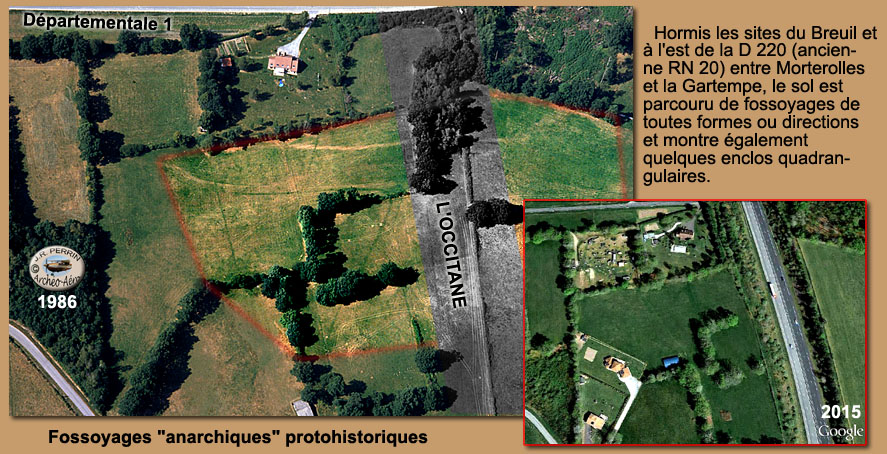

Or il

arriva qu'un jour le chantier de l'autoroute A 20 dite

"L'Occitane", nouvelle route de Paris à Toulouse, se rapprochait de notre

département. L'inventaire archéologique des terres qui

allaient être occupées par le tracé routier,

était en cours.

Je connaissais en contre-bas du site de la Croix-du-Breuil, entre

Gartempe et Semme, entre Bessines et Morterolles, sur le

dos d'une colline criblée de fossoyages et d'enclos, une route gauloise bien rectiligne sur

plusieurs centaines de mètres

et bordée

par quelques traces de fossés. On pouvait même remarquer

un embranchement partant vers l'ouest et encore marqué à

deux

millénaires d'intervalle, par deux rangs parallèles de

quelques chênes. Cette voie très primitive allait

être emportée

par la sortie 23-1 dite "de Morterolles", de la nouvelle

autoroute.

z z |

|

N B

: Rappelons à la suite du constat énoncé à la page précédente, que la piste gauloise

vieille de 2000 ans et plus,

a ceci de

particulier qu'elle est indécelable aussi bien au sol

qu'en vision aérienne . Parfois cependant et sur de courtes

distances, elle se matérialise dans la

proximité des sites habités

et des sanctuaires par deux fossés parallèles - étroits et

profonds selon notre constat sur la ferme de La Chatrusse - et devient donc visible de ce fait .

Elle peut revêtir également sur quelques centaines de

mètres une apparence "rubanée" aux strictes

limites latérales, comme une trace issue d'un long

piétinement canalisé (Chassenon, Villejoubert . . .)

|

|

Mais dans le même temps je fis la découverte supplémentaire d'une

trace verte qui suivait en parallèle la limite Est d'une parcelle.

Cette limite de parcelle consistait en un fossé envahi par un buisson. Il me vint assez vite à l'esprit que cette trace verte pouvait être ce qui restait d'une chaussée romaine pillée puis remblayée par le tout venant et les gravats. D'autant que le fossé ne se limitait pas à notre parcelle. Il courait sur près d'1 kilomètre entre Le Breuil et Morterolles à l'est de la trace verte, conservé ici depuis 2000 ans. Il appartenait donc bien à la voie antique. L'autre était invisible; comme l'espace de la chaussée, il avait été récupéré de très longue date en terre agricole.

D'orientation

nord-sud cette voie avait toute chance d'être le prolongement de

celle que j'avais abandonnée dans les terres de Janailhac et qui

venait ici se surimposer à des indices d'occupation du sol

d'origine gauloise.

|

|

Cela dit et dans le cas qui nous occupe, je rappellerai la difficulté de décrire avec certitude à partir de vues un tant soit peu lointaines, l'origine précise de ces bandes qui alternent leur apparence sur les cultures et sur les prairies, tantôt humides tantôt arides.

Elles trahissent sans aucun doute des chaussées

routières mais on

ne sait pas exactement comment se comportent, dans l'évolution

d'un

épisode de sécheresse prolongé, un fossé

comblé (selon sa taille, la

nature du remplissage, le milieu encaissant . . .) ou la fouille

d'ancrage d'une ancienne chaussée, pillée puis

rebouchée de gravats et

de rebuts. Nos commentaires à ce sujet ne sont donc que des

hypothèses plausibles. Concluons donc ici à la

présence certaine d'une voie antique mais ne cherchons pas

à dire si :

- la trace verte appartient à l'ancienne chaussée : hypothèse plausible au vu de la première photo (de découverte du site), - ou représente son bas-côté ouest, ce que semble indiquer les photos suivantes. Mais l' apparence des traces a probablement alterné plusieurs fois dans l'intervalle des clichés. Sur ce sujet, la

littérature régionale nous propose de nombreux

croquis de coupes de chaussées et de tranchées

routières.

Les coupes et plus souvent les profils en travers, concernent des

voies ruinées et détruites ou fortement

délabrées par un usage deux fois millénaire.

De surcroît, les voies n'étant pas restituées dans une continuité suffisamment serrée, on n'est jamais sûr de ne pas s'être égaré sur des diverticules. Et je ne citerai qu'un seul exemple que je dédie aux spécialistes : le très long diverticule de Saint-Auvent n'est pas la voie d'Agrippa . . . Les tranchées routières quant à elles apparaissent souvent fortement colmatées parfois affouillées par le ruissellement et peu susceptibles de nous renseigner sur la largeur et l'architecture des voies. C'est assez dire que les fouilleurs n'ont jamais été clairs sur l'énormité des chaussées précoces et pas davantage |

|

sur l'existence de ces banquettes latérales où, selon nous,

circulaient les animaux de bât, la

cavalerie, les piétons. . . et dont la présence

signerait leur origine de "voies de la conquête".

Pourtant le site existe qui permettrait cette investigation et ferait la lumière sur ce problème: c'est la Forêt des Vaseix mais de propos délibéré, ce choix n'a pas été fait . Nous en sommes donc réduits à nos seules images.

On peut

imaginer que la préparation de ces pistes cavalières latérales

commençait par un décaissement large mais peu profond. Cette tranchée

pouvait ensuite être remblayé de sable ou d'arène légère, matériaux de confort et propres à éviter des blessures aux pieds de bêtes lourdement chargées.

|

|

|

Les

romains ne pratiquaient pas le ferrage des chevaux : pour

les animaux de trait et pour eux seulement, qui circulaient

nécessairement sur les chaussées, on avait inventé les hipposandales.

|

Extension du problème

|

On

ne trouva pas de mobilier archéologique sur la parcelle récemment labourée qui affichait nos voies protohistoriques et

antique au

nord de la Croix-du-Breuil.

Il faut dire qu'en l'état, l'icône aérienne au demeurant assez vague pour le néophyte, ne correspondait pas davantage à quelque chose de tangible dans la doxa archéologique limousine aussi savante qu'approximative au chapitre des voies antiques. Et le site ne fut pas fouillé avant le décaissement de la sortie d'autoroute.

Par simple curiosité, je poursuivis la

surveillance

aérienne pendant les travaux. En effet, des signes concordants

me donnaient à penser qu'il y avait eu là dans un

passé très ancien, un vaste domaine gaulois ou gallo-romain.

|

|

Sur le panneau photographique ci-dessus une surimpression

rouge rappelle la parcelle qui portait les traces d'origine

: deux ans se sont

écoulés, l'emprise routière de la sortie-échangeur est

déjà délimitée.

Sur les parcelles situées au sud des travaux, on retrouve la large trace verte qui nous avait intrigué lors de la découverte du site. Elle figure en long et entre flèches jaunes sur le cliché d'origine, en tête de ce paragraphe et en largeur, entre pointes rougessur la vignette explicative ci-dessus. Elle est toujours parallèle au fossé, envahi par une haie arbistive, déjà signalé qui court de la Croix-du-Breuil à Morterolles.

Ces énormes

chaussées dont nous reparlerons souvent, furent bâties immédiatement

après la conquête : des voies destinées à parachever la main-mise sur le pays et . . . à

impressionner le gaulois. Elles demandaient certainement un gros

entretien et nous osons dire que le roulage devait y être

très incommode. Elles furent utlisées

durant un, deux, trois siècles au plus. Elles furent finalement pillées de leurs

éléments les plus intéressants au profit

d'intérêts privés peut-être ou bien au profit

d'autres

voies aux horizons plus limités, moins grandioses mais plus

adaptées aux temps troublés du Bas-Empire.

Mais depuis ce temps-là, nous

le rappellerons souvent, le remblayage fractionné de ces longues

tranchées constitue un réservoir d'humidité

très

performant qui nourrit de longues bandes d'herbe verte lors des courtes

périodes de sécheresse. Tantôt, ayant épuisé ses réserves

d'eau avant le terme d'une longue période de canicule, il devient une

longue trace

brûlée. Avec ces nuances, les fossés latéraux

également comblés et les bas-côtés, participent également à l'image.

|

| Notons qu'en se rapprochant du village du Breuil, la voie antique a subi une contrainte de tracé qui

se devine encore dans la parcelle qui porte un

bâtiment commercial, en bordure de l'ancienne RN 20. Cette

déviation très localisée, pourrait être due

à la présence du petit sanctuaire de sommet qui figure sur mes images. Sur mes photos, de part et d'autre de la voie romaine, des indices

d'occupation du sol apparaissent : ils sont répertoriés

sur les différents clichés présentés et

explicités sur le panneau IGN qui clôt ce chapitre.

|

Une image classique de la prospection des voies antiques.

|

Quant au

tracé "en

baïonnette" de la route qui dessert le village du Breuil, nous

avons là un

exemple classique d'un petit cheminement vernaculaire

(créé dans un

passé lointain mais que l'on peut situer entre la

désuétude de la voie romaine et sa destruction ) et

qui a

dû affronter alors le croisement avec l'énorme masse

caillouteuse de la chaussée antique. On peut imaginer qu'une

montée biaise sur le monument fut sans

doute aménagée. Puis il s'ensuivit un

court cheminement sur le faîte du massif, jusqu'à trouver

une

opportunité de descente : le pli était pris et le cours

de la petite route scellé pour de nombreux siècles.

Le cadastre napoléonien recèle de nombreux exemples

de ces parcours chaotiques de petits chemins communaux : certains ont

été rectifiés de vieille date mais beaucoup

subsistent encore.

Et quand bien même tout a disparu, il

arrive qu'on les retrouve fossilisés sur de vieilles photos

aériennes où ils contribuent dans certains cas d'espèce, à

révèler et à valider l'origine

antique de noyaux de peuplement devenus de petites villes : ce pourrait

être - tiré d'un document vieux de plus d'un

demi-siècle que nous produirons en temps opportun - le cas exemplaire de la ville d' Isle, à partir de

"La Cornue", la bien nommée.

|

|

Mais nous n'avions pas épuisé les ressources du site.

|

Une année

était passée et le chantier autoroutier avait

avancé.

En vol, un jour, je remarquais que l'état des terrassements pouvait avoir

mis à découvert quelques détails de mon puzzle archéologique.

Et le dimanche suivant, sans attendre davantage, je pris l'initiative de visiter le chantier sans autorisation mais sans grand risque d'être dérangé. A

pied sur le site, je fus

déçu mais pas véritablement surpris de ne trouver

que des traces très vagues des fossés que j'avais

repérés en vol quelque temps auparavant : quelques pierres résiduelles

au niveau de l'ancienne chaussée antique, une terre à peine plus brune

. . .

|

| Mais

mon

attention fut attirée, au plus près de l'ancienne

Nationale, par la reprise en pente douce d'un long talus. Le rajout de

terrassement est bien visible sur mes photos. Et à un mètre environ

sous le niveau de

la pelouse, 4 ajutages de canalisations en céramique rouge

avaient été mis au jour par les engins.

Autour

de 3 extrémités de poteries brisées et à

l'emplacement de celle manquante, on pouvait constater que la terre

avait pris une

coloration bleu-noir-foncé qui

témoignait d'une

étanchéité très imparfaite du réseau

mais surtout d'un liquide transporté très pollué.

Paysan d'expérience, je sus immédiatement qu'il ne pouvait s'agir que d'un liquide analogue aux effluents domestiques de lavage et de lessivage ou de résidus de cuisine qui s'écoulaient jadis dans les cours de ferme, en provenance de la pierre d'évier que l'on nommait dans ma Basse-Marche natale "la mareye". On pourra faire la même remarque aujourd'hui si l'on a l'opportunité d'observer des fuites sur des canalisations d'eaux usées en provenance de cuisines ou de salles de bains.

On

remarquera à l'examen attentif des documents,

que l'ajutage des canalisations était visible sur mon

dernier cliché aérien mais hors de portée

évidemment de toute espèce d'interprétation

sensée avant la

visite au sol ( flèches rouges dans un cadre jaune).

Ceci admis, on observera également que le linéament à l'extrémité courbe figurant plus haut, sur le cliché d'origine, est directement lié à la canalisation située le plus au nord qui venait ainsi se déverser dans le fossé Est du chemin gaulois. D'autres linéaments se discernent, des traces au sol correspondant aux trajets des autres canalisations, orientés perpendiculairement à la voie romaine celles-là. Ces traces d'aqueduc semblent toutes provenir, en passant sous la voie antique, de ce petit bois rectangulaire situé de l'autre côté : nous ne savons pas ce qu'il nous cache mais une explication ne doit pas être simple. Parmi d'autres débris, j'eus la chance de pouvoir récupérer intact l'élément de conduite manquant qui avait roulé au bas de la pente. Le contexte archéologique contredit l'apparence d'une facture moderne qui serait celle d'un procédé d'extrusion mais aucune publication archéologique connue ne donne à penser qu'un tel procédé ait pu être maîtrisé à cette époque. L'élément récupéré mesure 323 mm de longueur ( tiens ! un pied romain ) pour un diamètre externe de 70 mm et une épaisseur de parois de 10 mm. Les fragments des autres éléments brisés sont de nature parfaitement identique. On a

retrouvé

dans les fouilles de Chassenon, des tubuli

de taille variable mais de fabrication tout à fait conforme

comme on peut le voir dans les caves des Thermes (voir la vignette sur le panneau photographique ci-dessus). Notre

élément de canalisation apporté là à

titre de comparaison, est comme on le voit de même facture mais sensiblement plus

gros que celui qui figure en exposition (oui, on avait

égaré la clé de la vitrine !).

Restait à comprendre comment ces éléments de

conduites pouvaient être raccordés. Les embouchures ne

présentant aucun dispositif d'emboitement, on imagine qu'elles

pouvaient être lutées à franc-bord avec quelque

pâte dont nous n'avons pas trouvé trace . . . d'où

les fuites !

Une esplanade

Une ultime remarque, nous avons observé que la zone

repérée par une étoile rouge (et / ou un aplat rouge sur les photos qui entourent ce texte), donne au sol,

la nette impression d'avoir été travaillée en esplanade,

ce qui irait dans le sens de l'existence ici, d'une ferme

gauloise ou d'une villa gallo-romaine aux époques

protohistorique et antique.

Mais peut-être pas d'une villa romaine qui elle, aurait sans doute laissé des traces plus consistantes et aurait déjà été remarquée. Encore qu'on puisse avoir de belles surprises dans les déserts archéologiques ( voir la page suivante). Et à ce propos, avez-vous remarqué que la petite route qui va (qui allait !) du Breuil à Morterolles marque une inflexion en "chapeau de gendarme" à ce niveau (pointe de flèche rouge sur la photo ci-dessous). Comme pour contourner une avancée de hautes terres ? Une esplanade de villa gallo-romaine par exemple. Etonnant, non ? Un cimetière à incinérations Au

même moment, loin au nord de Morterolles, les engins de

terrassement de la nouvelle Nationale 20, mirent au jour des urnes funéraires enterrées contenant

les restes de gallo-romains incinérés.

Les cimetières antiques sont très prisés en archéologie de terrain : c'est pourquoi finalement, on connaît mieux les gaulois morts que vivants.L'enquête archéologique ne permis pas de savoir si le cimetière se rattachait à la présence de la grande voie de circulation que nous venons d'évoquer ci-dessus mais dont personne au demeurant ne pouvait soupçonner l'existence . En effet, il est fréquent de découvrir des dépôts d'incinération sur les voies romaines car on mourait déjà beaucoup sur les routes à cette époque. On pensa par contre que le champ d'incinérations pouvait se rattacher à une hypothétique villa ou ferme du voisinage. Quoi qu'il en soit et à juste titre bien sûr, le cimetière fut minutieusement fouillé. |

Une voie est-ouest de très ancienne origine

|

Sur le cliché ci-dessous qui essaie de rassembler l'essentiel des

renseignements collectés sur le site, on remarque sur le sommet de

l'interfluve, à deux pas du carrefour actuel de la Croix-du-Breuil et de ma voie

nord-sud retrouvée, qu'une autre voie, d'apparence

moins importante existe. Elle est orientée transversalement d'est en ouest et elle est connue depuis longtemps.

Les archéologues s'imaginent qu'elle est cachée sous la Départementale 1 mais cela ne fait pas problème : routes, chemins modernes et lisières de parcelles se sont souvent installé sur ou à proximité des grandes lignes de parcours. |

|

On peut faire remonter son origine aux temps de l'indépendance gauloise :

une ancienne piste près de laquelle nous avons trouvé un sanctuaire typique, un vierekschanze. C'est un peu maigre mais "ça ne mange pas de pain" !

Au vu des traces que nous avons retrouvées il n'est pas hasardeux de penser que cet itinéraire fut repris à son compte par l'occupant romain qui lui appliqua dès lors un ravaudage apparemment léger, mais ne dérogeant pas fondamentalement aux techniques habituelles du Génie des Légions. Et ce cheminement serait ainsi

parvenu jusqu'à nous sous la forme

moderne des routes

départementales D 711 et D 1, qui en ont

rectifié le parcours .

|

|

Au demeurant

ce vénérable axe de circulation, transitant sur le

faîte de l'interfluve entre Gartempe et Semme par Châteauponsac, était

connu (en fait supputé sous les routes modernes), par l'érudition limousine.

|

|

Ainsi, à 2,500 kilomètres à l'ouest de la Croix-du-Breuil, on connaît un dépôt d'incinérations

en bordure nord d'un chemin qui a recouvert l'itinéraire

antique.

Au sud et à peu de distance du village de la Bussière-Etable on a découvert en 1946, une tombe où un riche et important personnage avait été enterré avec ses chars d'apparat, ses outils et ses ustensiles familiers (R. Beaubérot). Tout près, une villa fut découverte et fouillée dans les années 1960. Hors des sentiers battus

Et repartant à rebours, on peut même reconnaître,

émanant de la cote 294 et

passant au nord de la Bussière-Etable avant de se perdre

vers Le-Bois-du-Mont, le raccourci qui permettait sitôt

passé la Gartempe quelque part au sud de Bessines, de se

raccorder à

cet itinéraire de l'ouest en s'évitant la peine de monter au carrefour de La-Croix-du-Breuil.

|

|

| Ce chemin, à peine carrossable

actuellement, montre sur nos photos agrandies qu'il est effectivement étroitement doublé au nord puis au sud, par

des fossés anciens. Ce genre de raccourci est un aménagement classique des carrefours romains. |

Aperçu sur le vieil itinéraire

|

Continuant vers l'ouest et à partir de Châteauponsac, ainsi que

le montre notre image, nous avons repéré sur ce vieil itinéraire, une

station à dévotions près du village du Verger.

|

|

Nous trouverons une vue panoramique de ce site sur une prochaine page traitant des voies antiques au nord de Rancon, vieille bourgade gallo-romaine. Analyse sucinte du site ci-dessous. |

|

Au nord du site, un sanctuaire gaulois de sommet (vierekschanze) * domine la voie qui apparaît ici dédoublée (flêches rouges).

En dessous et au centre de l'image, sans doute plus tardifs, figurent un petit autel ou un laraire et une construction plus vaste, également carrée, des structures auprès desquelles un jour, fut sans doute dédié aux dieux romains le culte rendu auparavant aux dieux gaulois (zone ovalaire jaune). A cette époque (heureuse ?), on trouvait facilement des parentés célestes pour établir une coexistence pacifique entre des dieux de différentes origines. Mais les dévotions ont dû s'arrêter là car, à ma connaissance, aucune tradition chrétienne, pas même une "Croix de quelque chose" ne se rattache à cet endroit. |

Deux voies antiques parallèles

| Les Rieux A peine 1 km après les sanctuaires, notre itinéraire poursuit vers l'ouest ses deux tracés différents, grossièrement parallèles. Aucun indice ne permet de les hiérarchiser et on ignorera sans doute longtemps à quelle époque et pourquoi il devint un jour nécessaire de tracer une seconde route. La route moderne ( D1 ) représente le troisième et sans doute le dernier avatar de cet itinéraire. Continuant vers l'ouest, l'axe fossile le plus sud pousse |

|

|

un diverticule qui traversera les terres des Bosnages avant de revenir se fondre à la voie principale à Maison-Neuve. Nous

reparlerons de ces sites et des voies de cette zone d'échanges au chapitre des voies autour de Rancon.

N B: Sur cette dernière photo on remarque partant vers le sud, une voie fossile (protohistorique ? antique ?) créée par l'usage et qui file vers la Gartempe et le hameau d'Auzillat en suivant l'arête d'une petite dorsale topographique (à gauche de la longue flèche rouge). |

Notre terminus de la voie transverse de la Croix-du-Breuil

|

Ces 25 kilomètres d'histoire nous ont amené a passer

près de Rancon. On présume que son nom antique

était "Roncomagus" et que l'on désignait les habitants de la contrée sous le nom d' Andecamulenses.

Nous y reviendrons longuement.Nous avons eu la chance de retrouver leurs traces. Celles qu'ils ont laissé sur le plateau ou à mi-pente avant que naisse par la volonté du romain, au-dessus de la Gartempe , un petit vicus (bourg) sur une bifurcation de routes. D'autres observations aériennes et de longs parcours au sol nous ont permis d'approcher la structure antique de ce vicus routier et de débroussailler le lacis routier généré - sur le dos de l'interfluve entre Gartempe et Semme- par cette bifurcation largement ouverte vers le nord et recoupée par la voie qui vient de nous occuper, venant de la Croix-du-Breuil.

Pour en finir avec une voie sur laquelle nous ne communiquerons

plus - hors les

bretelles de liaison liées aux carrefours

évoqués ci-contre - voici une longue perspective photographique vers

l'est sur ce très vieil itinéraire à partir du passage d'eau antique du Bouchaud, commune de Droux.

N B : Ces

itinéraires antiques usés par le passage durant de

nombreux siècles, présentent souvent des anomalies de

tracés, des raccourcis téméraires, des carrefours

avec des petites voies parfois impraticables, des diverticules

avortés : quelque chose comme une voie transverse venant d'un gué sur la Semme, en aval du Moulin du Pont. Elle attaque la montée du

|

|

|

Tupet par un court passage à 40% de pente (étoile rouge, point noir)

: 40% de pente , ce n'est plus de la marche, c'est de l'escalade !

Et pourtant elle semble bien se diriger vers Puy-Martin par l'ouest des Vareilles. Or ce passage qui tranche l'interfluve au niveau des Vareilles est revendiqué depuis 260 ans par un archéologue qui en a fait le passage d'une voie antique qui aurait relié Argenton-sur-Creuse à Bordeaux (par Confolens et Saintes) : à qui se fier ! |

|

Nous

évoquons un possible sanctuaire sur la hauteur du Tupet : les

archives de l'IGN consultées montrent en 1989, une trace qui

irait dans le sens de notre photo.

Depuis lors la trace a disparu . . . dans une excavation. On remarquait sur une autre archive une trace linéaire diffuse qui reliait ce monument, à la voie "pentue" lors de sa sortie sur le plateau. Tout cela est peu convaincant. En amont du Bouchaud, un accés aménagé, visible sur notre cliché (marques jaunes) et tout à fait pratique, avait été prévu pour accéder à la terrasse alluviale de rive droite. Pour toutes sortes de bonnes raisons une sortie en rive gauche n'a jamais été réalisée à cet endroit.

Les photos de l'IGN permettent d'envisager la suite de l'itinéraire passant

au nord de Blanzac.

|

|

|

|

|