|

Jean Régis PERRIN

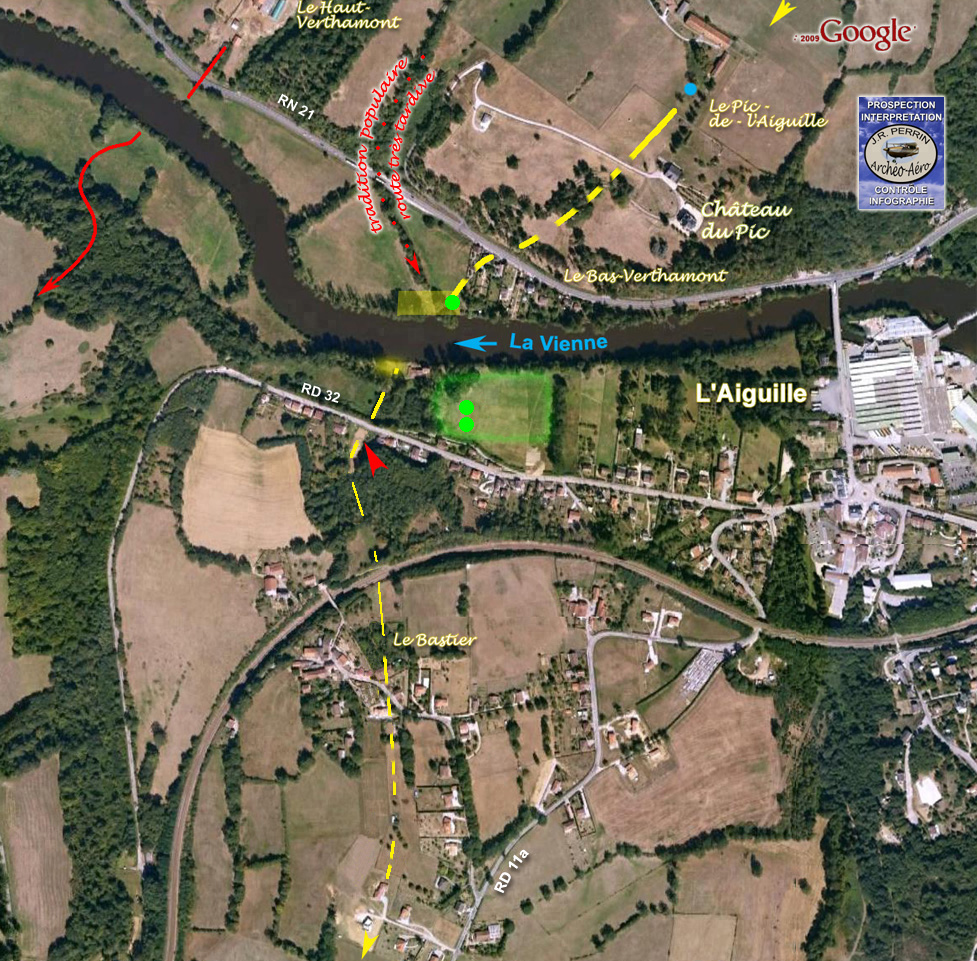

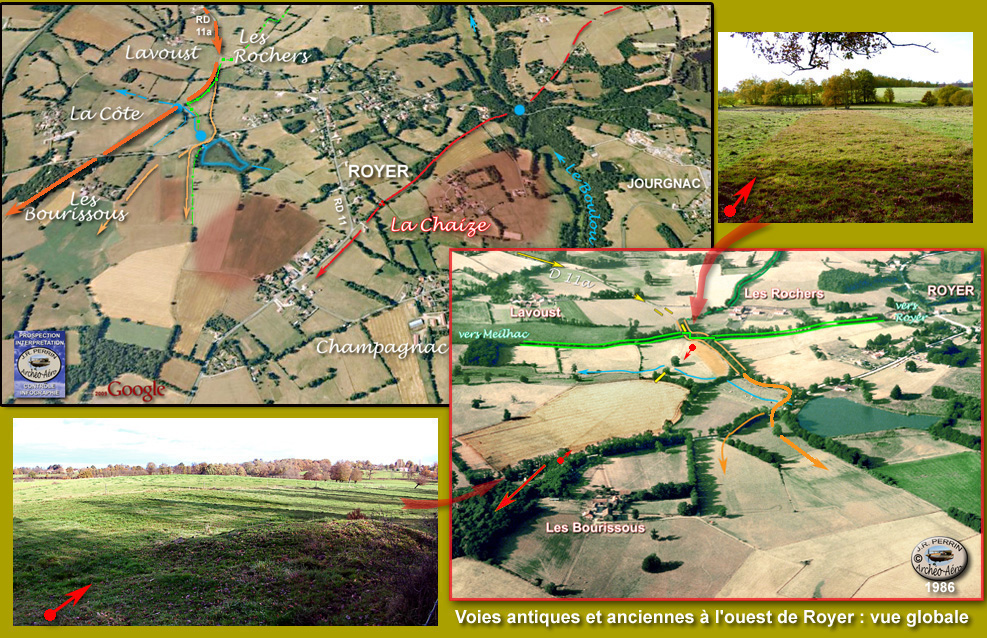

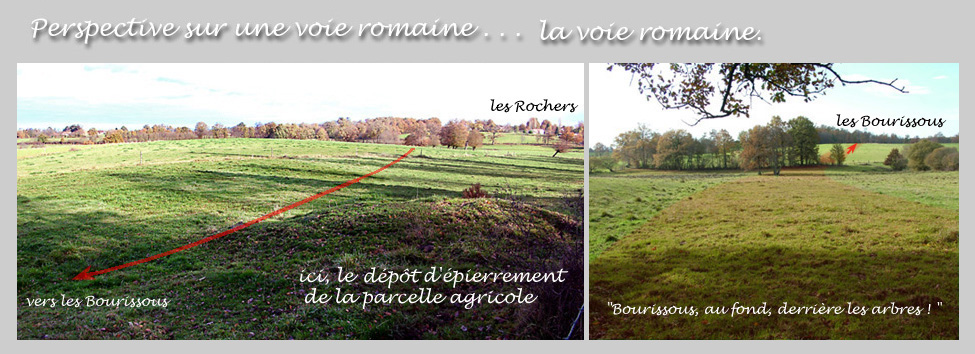

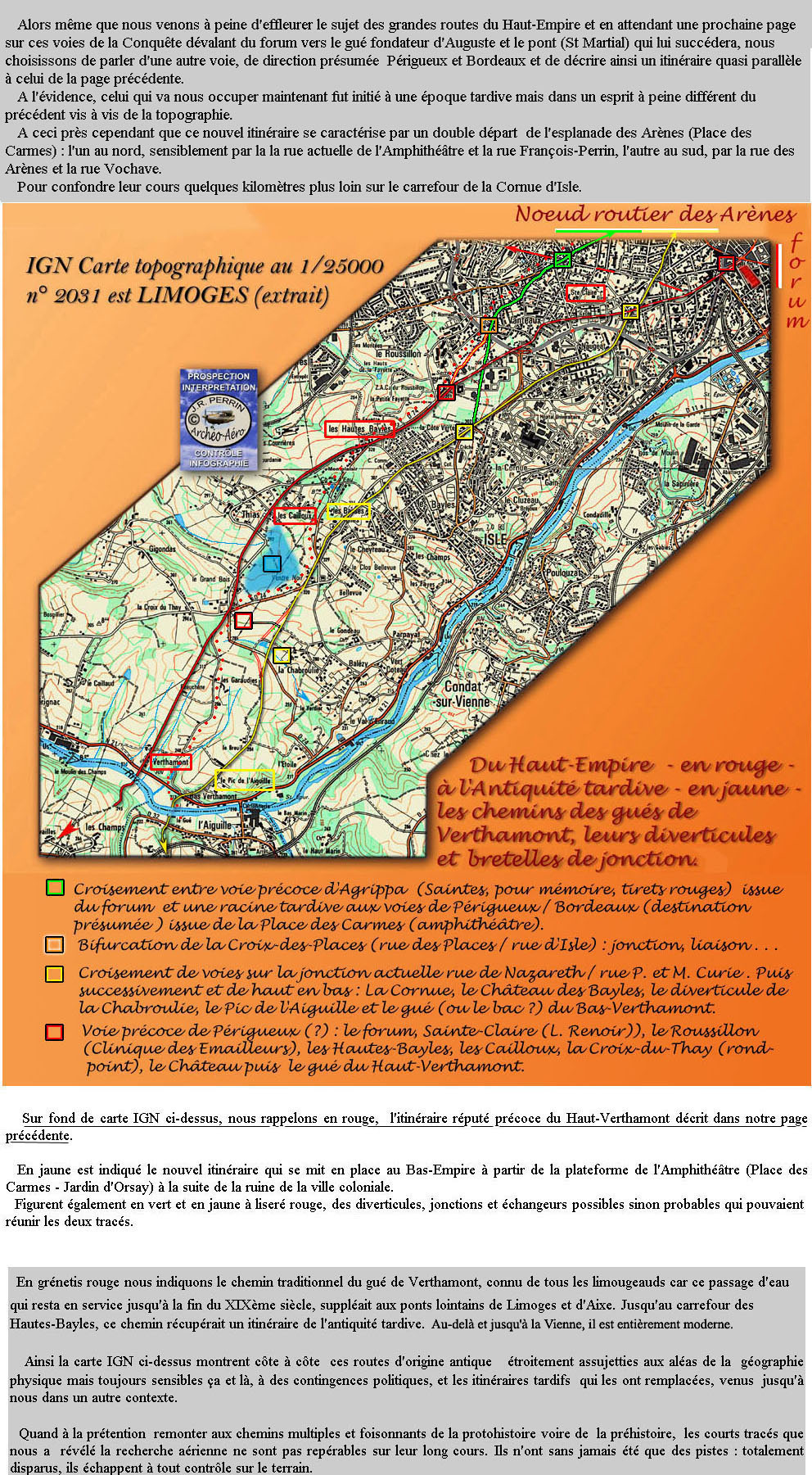

La voie tardive du Bas-Verthamont Au Bas-Empire, des diverticules périurbains formaient une voie nouvelle s'éloignant d'Augustoritum en direction de Périgueux. On va la suivre durant 15 kilomètres, par le gué du Bas-Verthamont, sur la Vienne. |

De l'esplanade routière des Arènes vers un passage d'eau romain

par des chemins en partie oubliés

|

Délaissant donc une ville et son forum amoindris par les incursions

barbares, ce nouvel itinéraire prenait racine au pied de l'amphithéâtre

romain.

L'amphithéâtre qu'une imposante lourdeur monumentale avait pu partiellement

préserver de la ruine. Et on avait sans doute pensé que son énorme

capacité d'abri pouvait aider à fixer la soldatesque qui déferlait du nord-est,

pour peu que des routes nouvelles en privilégient l'accès.

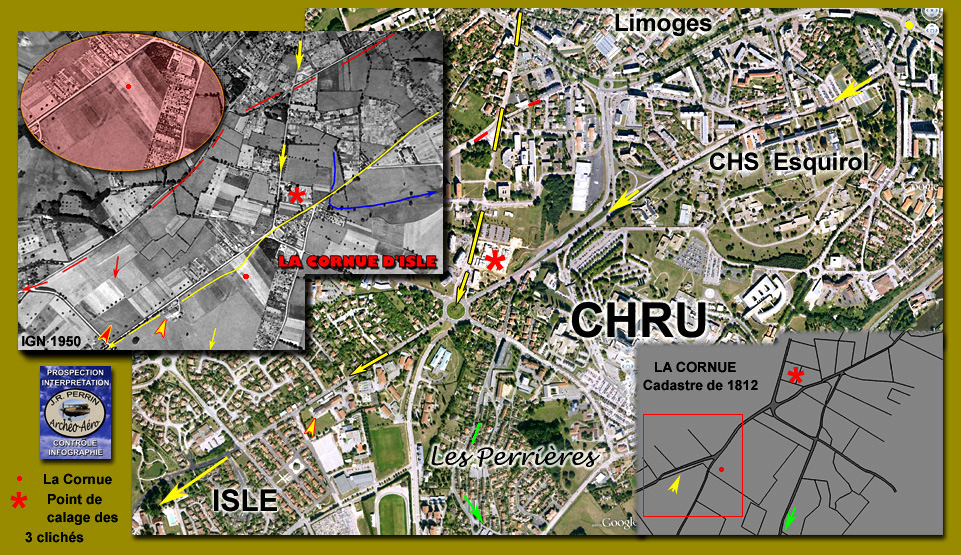

Voilà donc que s'impose dans le paysage urbain et suburbain actuel, un

second passage d'eau, au Bas-Verthamont cette fois, soit à

quelques centaines de mètres du précédent.

Nouveau passage antique attesté au Bas-Empire et devenu pérenne ainsi qu'en témoigne une bâtisse au bord de l'eau que l'on qualifie toujours de "maison du passeur". |

|

| De temps immémorial, l'ancien gué

d'aval fut oublié et ce nouvel endroit dont l'usage en tant que bac persista

jusqu'à l'aube du XXe siècle, récupéra le

nom de "Gué de

Verthamont". Chacun pratiqua à son aise les chemins d'accès qui l'arrangeaient et la plus grande partie des itinéraires antiques furent oubliés. |

|

Saint-Cessateur

Le départ urbain de cette nouvelle voie en périphérie du

Jardin d'Orsay/Place des Carmes et plus précisément au milieu de la rue

des Arènes : c'est la courte rue "Vochave", lo vio chavado en

dialecte limousin, la voie décaissée, "le chemin creux" qui nous clame ainsi

son origine assurément antique mais certainement tardive en

ce qu'elle

ignore le forum et la ville coloniale qui consommaient leur ruine en

servant de carrière aux survivants du Puy-St-Etienne.

Passé la rue des Argentiers, la rue Vochave se poursuit de nos jours par la rue Pierre-Larousse puis par la rue des Pénitents-Rouges jusqu'à son terme au Carrefour Beaupeyrat : le "Haut-Peyrat" et le "Beau-Peyrat" en souvenir sans doute de la somptueuse via agrippa qui croisait par là, allant vers Saintes et dont les empierrements, traversant les siècles, auraient marqué la mémoire populaire. A ce stade de notre raisonnement il est bon de se souvenir que les quelques rues que nous mettons ainsi à l'honneur pour leur origine antique peuvent avoir eu au cours des du temps, maints avatars dont elles portent encore la trace . En 1873 existait encore, au milieu de son enclos paroisssial, barrant l'assise la vieille route d'origine antique qui descendait des Arènes, une église dédiée à Saint-Cessateur. Il est probable qu'elle perpétuait le souvenir d'une église paléochrétienne Traversant les siècles, elle fixa au Moyen-Age, la Confrérie des Pénitents Rouges. |

|

Et nous avons déjà dit ailleurs ( page "Augustoritum" ci-dessus) ce que nous pensons de

l'origine de ces enclos paroissiaux qui ont causé sur les

voies de l'antiquité tardive, des anomalies de tracé

dont nous relevons parfois l'existence sur les vieux documents

cartographiques et dont nous observons encore de nos jours dans

le tissu urbain , de subreptices réminiscences .

Il pourrait en être ainsi du contournement du promontoire de l'Eglise actuelle Jeanne-d'Arc sur la rue d'Isle, dont nous situons l'emplacement par la mention "Château-Gaillard" qui pourrait faire référence à des vestiges très anciens. La tradition populaire

Car nous aurons garde d'oublier ici la tradition populaire qui assimile avec quelque raison semble-t-il, un autre départ à sa voie de Verthamont, depuis l'Amphithéâtre comme il se doit, par la rue des Arènes et la rue François-Perrin. Puis, passé le carrefour des "treix-treix" (le Canadier et selon le vieux cadastre - les trois trajets (?) souvenir lointain du croisement de la voie d'Agrippa(?) - cet itinéraire-bis se poursuivait par la rue d'Isle actuelle. Après la Croix-des-Places (carrefour actuel avec le Boulevard de Vanteaux), une courte portion de l'itinéraire se confond avec le début de la rue Camille-Guérin. Et une rue déclassée, devenue allée interne au domaine universitaire, permettait de rejoindre le carrefour de la Cornue d'Isle : conjonction. |