|

Jean Régis PERRIN

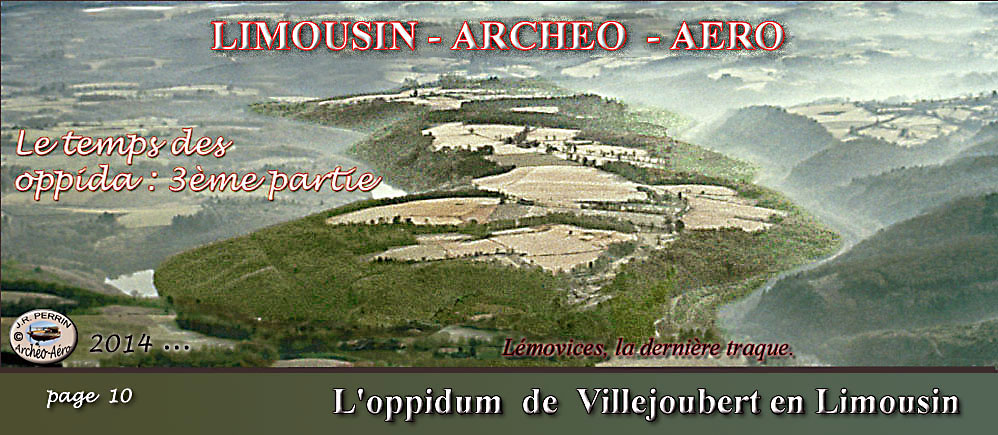

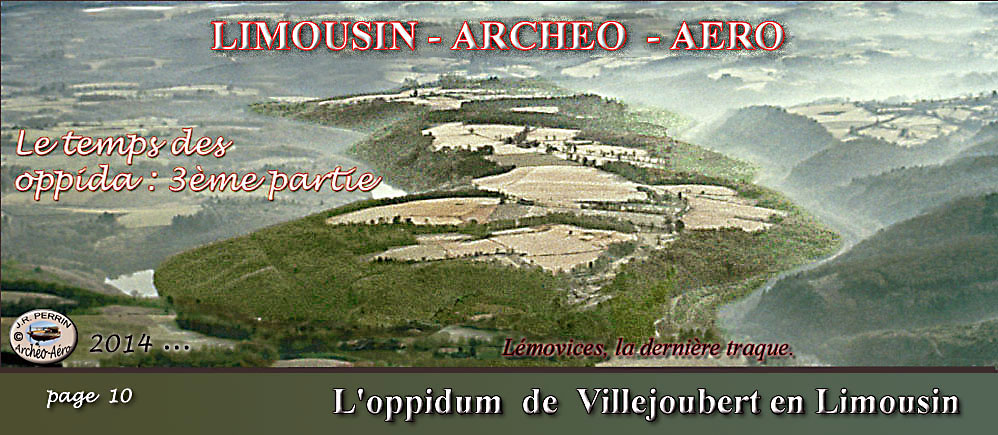

L'oppidum de Villejoubert, place forte et refuge gaulois (III) Un aperçu général nécessairement provisoire,

encore incomplet, raisonnablement subjectif. . . de cette

immense fortification gauloise de l'Age-du-Fer finissant.

|

|

La

première image du panneau des structures ci-dessus a

été

commentée à titre d'exemple, à la fin de la page

d'accueil de notre

site. Nous n'y reviendrons pas et nous retrouverons

ici avec quelques détails supplémentaires, toutes les

facettes déjà

décrites de l'espace aristocratique de La Clautre. Nous y

ajouterons en particulier une remarque : l'enclos ultime de la Clautre

présenterait une partition interne (pointe de flèche rouge, point blanc)

qui l'apparenterait dans une structure plus complexe, à la ferme

(villa primitive ?) du Chêne-Court ("Cassano curtis") de la page

5 (un desert archeologique) du présent site .

Sur un site d'éperon tel Villejoubert, le relief

très contrasté rend difficile la restitution en plan des

structures observées. Sur ce même panneau on remarquera, à l'est de l'ancienne ferme et en lisière des bois, une trace carrée légèrement engagée sous le couvert forestier, autour du point culminant de l'oppidum, le culmen. Il s'agit probablement d'un sanctuaire, un fanum, avec une possible cella centrale circulaire, prolongé par une esplanade de façade au sud-ouest : images au centre du panneau ci-dessus. Un chemin coudé émane de l'angle sud-est du sanctuaire et se dirige vers le Sud, vers la ferme actuelle du Taret. Des enclos carrés contigus, postérieurs à la ruine de l'édifice cultuel, se remarquent en surimposition; ils s'étendent vers le sud-est. Nous évoquons encore ci-dessus et ci-dessous la tombée aride (couleur claire) du murus secondaire de La Clautre qui forme la limite ouest d'un tertre. Sous certains aléas météorologiques, celui-ci semble bien recouvrir, des indices diffus d'enclos et de cheminements qui occupent le haut du terrain qui verse vers le Château du Muraud. Il faut savoir en effet que toute photo aérienne oblique sur un sol varié constitue, peu ou prou, une trahison topographique. La photo verticale apporte à cet égard, une distorsion moindre. Mais le rôle essentiel de ces documents, est de révéler au sol et de cibler des indices qui resteraient illisibles sans le recul que donne l'altitude. Les techniques actuelles et à venir de la géodésie informatisée sont les premières bénéficiaires de cet éclairage : les photos de la prospection aérienne assument ainsi essentiellement un rôle précurseur mais déjà éclairant, pour les travaux de l'archéologie de terrain. |

|

Au sud-ouest de la ferme du Taret, entre deux ruisseaux, une parcelle

porte en son centre, l'enclos fossoyé bipartite détecté dans

l'infrarouge par RIGAUD en novembre 1985. On observera sur son angle

nord-est une entrée complexe en couloir. Et, accolé à la ligne médiane

de partage, une petite structure rectangulaire.

Au nord (à gauche) les éboulis linéaires du mur fortifié de La Clautre se manifestent par leur pouvoir asséchant : teinte claire dans le spectre visible. Les traces sont suffisantes pour permettre de conclure à une porte dans la fortification, défendue en avant, par un possible"fortin" (à double enceinte ? Voir la vignette ci-dessous) dont les vestiges d'écroulement persistent sous la forme de placages fortement chargés d'humus qui apparaissent, en teinte sombre lors des périodes pluvieuses (cf "L'Oppidum... 2ème partie). Ces deux indices archéologiques majeurs figuraient sur le document IR de Pierre Rigaud et la clé de leur interprétation était explicite dans le travail de ce scientifique. On sait par contre qu'à cette époque, leur nature, leur intérêt scientifique et leur signification se situaient au-delà de toute expérience et donc de toute analyse, de la part de l'archéologie. Enfin une petite villa rustique avec en interne, trois compartiments

d'angle, est également remarquable par ses deux forts pilastres d'entrée

qui ont profondément

marqué le sol.

|

| Viviers dans un vallon protégé ?

On

notera sur le plan synoptique en tête de page, que

nous avons

tenter de transcrire des aménagements diffus observés

sur certains clichés en tête du vallon situé entre le Taret

et Boulade et sur le cours ( à gauche) du ruisseau.

On retrouvera ces mouvements de terrain sur la photo ci-contre. Leur nature exacte et leur destination sont du domaine de l'archéologie de terrain. Par ailleurs sur ce même cliché et selon les circonstances climatiques saisonnières, on observera l'apparence curieusement paracirculaire que prend le pourtour des placages d'argile et d'humus, vestiges de l'édifice défensif (?) qui était accolé au rempart secondaire de La Clautre. |

|

|

|

|

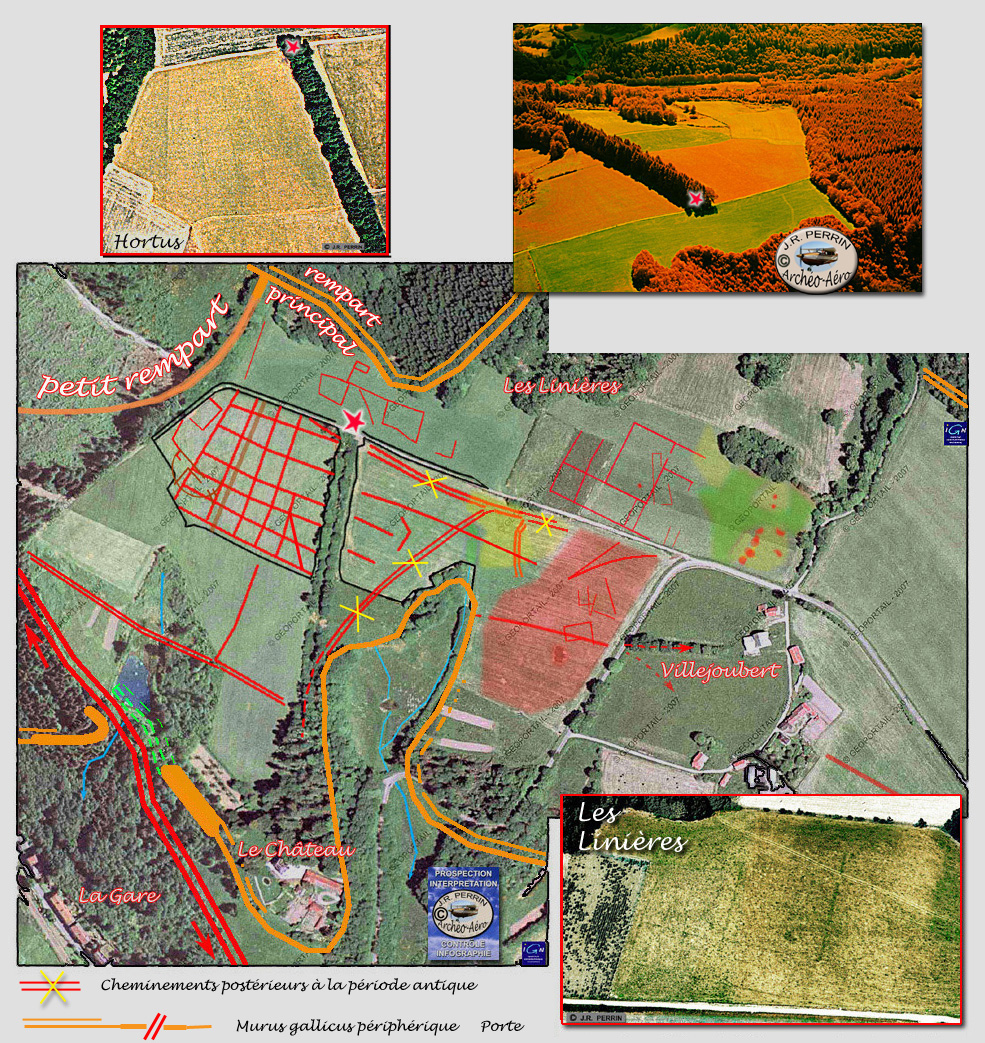

| Les Hortillons : les petits jardins Nous revenons ci-dessous, avec un graphique approché sur la zone d'hortillonnages située à proximité du "petit rempart",sur le versant sud du plateau, entre les cotes 350 et 360. La photo verticale de 1984 - la seule explicite sur cet aménagement agricole - ne permet pas de quantifier véritablement ces petites parcelles, au demeurant assez inégales et qui ont manifestement subi des remaniements à d'autres époques. Par acquit de conscience nous avons tenté sur ce site mais en pure perte, un cliché infrarouge IRC sévèrement filtré : ce n'était pas le bon jour ni pour l'infrarouge, ni pour la photo conventionnelle. Ces hortillons (petits jardins) poseront (un jour ou l'autre) des problèmes de datation aux archéologues : ils semblent bien être circonscrits dans des limites que nous croyons récentes. Telles l'allée moderne du château de Villejoubert ou l'ancienne route départementale qui traversait encore le milieu des terres agricoles en 1820 (cadastre napoléonien). Cependant nous découvrirons plus loin un cadastre étonnemment semblable se rattachant sans ambiguité aux terrassements d'une ferme de tradition gauloise : le Puy-Parvier près de Magnac-Laval ! |

| Autour de la ferme des Linières En haut du plan synoptique et au nord du chemin agricole actuel, on remarque deux groupes d'indices : à gauche, des figures contiguës, reliées entre elles dans un tracé apparemment anarchique, à droite , un grand enclos rectangulaire qui semble contenir des aménagements d'habitat. C'est une probable structure agricole qui occupe la partie centrale du plateau au milieu de ses annexes. Plus bas, en dessous de la route, une zone porte différents linéaments simples ou doubles et une profusion d'enclos jamais suffisamment définis pour en tenter le relevé. |

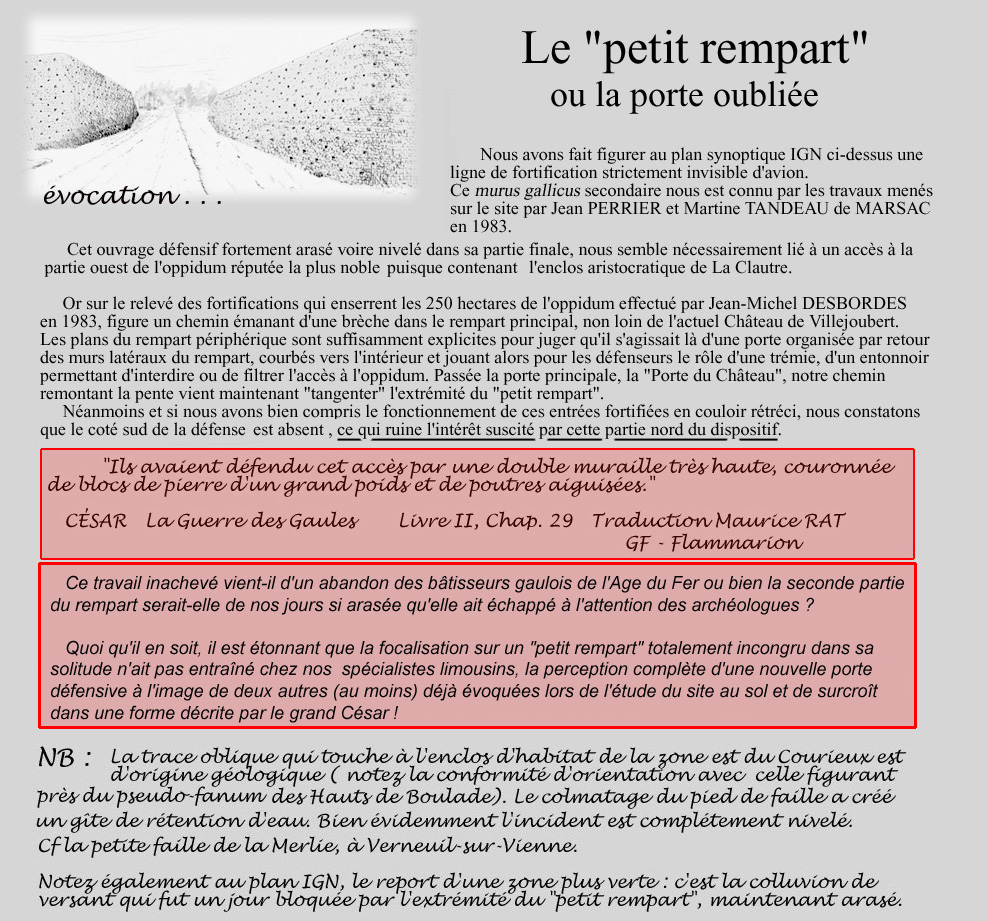

Sur la fortification principale de l'oppidum: La "Porte du Château" Nous avons fait figurer sur le plan IGN des Linières et du Château ci-dessus, une partie du murus gallicus qui entoure l'oppidum.

Ce mur de défense périphérique n'est

évidemment pas perceptible sur nos vues aériennes. Deux

portes de tradition gauloise figurent sur le tracé que nous

propose Jean-Michel DESBORDES.

Nous avons appelé "porte du Château" celle qui se trouve au nord-ouest du Château de Villejoubert. Par rapport à ce que nous connaissons, le dispositif apparaît ici tronqué et incomplet. Mais il faut faire la part des écroulements et des arasements survenus au cours de siècles d'activité agricole. Au demeurant, il ne serait pas étonnant que des restes arasés et invisibles prolongeant le mur venant du Château, aient servi de base d'ancrage à la chaussée du petit étang moderne. Nous faisons état de cette hypothèse par un tracé tireté en vert-fluo. Ainsi tout rentrerait dans l'ordre. |

| Du hameau de Villejoubert au "petit Camp de César" (en complément aux évocations de la première page du site) |

|

| Question : le petit réduit appelé "Camp de César" ne pourrait-il pas être un super dispositif d'arrêt et de fitrage disposé en arrière de la "Porte des Sagnettes" ? |

|

Le mur de barrage, les voies de circulation et les zones d'habitat

à l'est de la porte des Sagnettes |

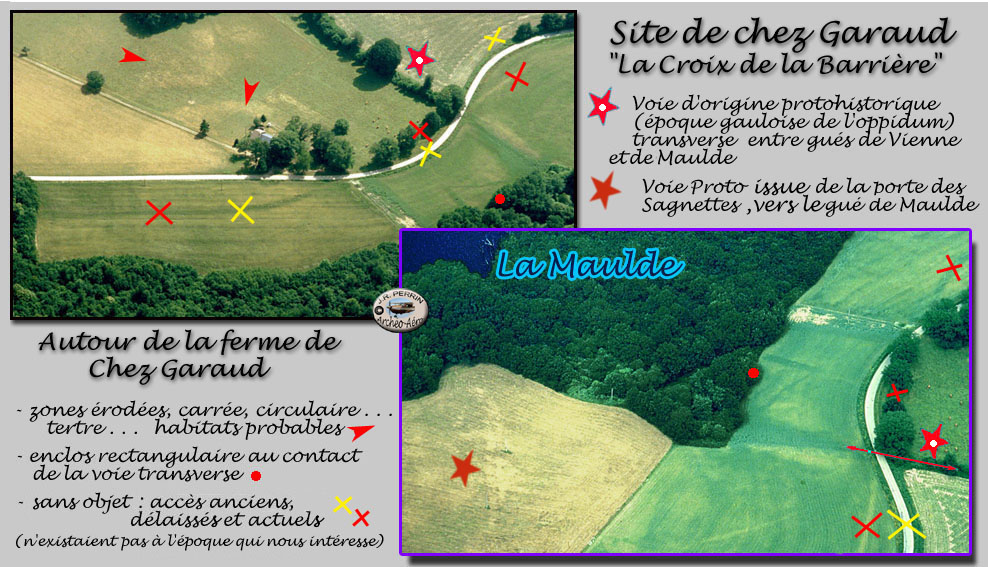

| Nous

avons

surchargé d'une croix rouge les itinéraires de

l'Ancien Régime figurant encore au cadastre napoléonien

(tracés jaunes) et les chemins plus récents qui les ont

remplacés (figurant en blanc sur notre cliché). Nous rappelons que les uns et les autres perforent et démolissent les murs de défenses gaulois (murus gallicus) en dehors des portes protohistoriques et antiques connues : ils ne peuvent en aucune façon constituer des repères historiques pour l'époque de l'Age du Fer qui nous intéresse. Cependant leur datation erronnée a donné lieu à la notion téméraire et hardie d'oppidum routier, un oxymoron limousin. |

|

|

| 1 - Les Terres de l'Artige : ferme gauloise 2 - Habitat aristocratique retranché de La Clautre. Edifice cultuel : fanum ou vierekschanze 3 - Structures d'habitat, édifices, remparts, aménagements hydrauliques (?) à l'ouest et au sud-ouest du Taret 4 - Enclos et parcelles au sud de Boulade 5 - Enclos retranché, parcelles, cheminement et sols tavelés au sud-ouest du Courieux 6 - Ferme : enclos d'habitat, parcelles agricoles . . .au nord-est du Courieux |

7 - Extrémité du "petit rempart" : porte inachevée (en vert) 8 - Parcellaires en damier : les " hortus" 9 - Ferme, annexes et parcellaires sur le plateau des Linières 10 - Aqueducs vers des structures d'habitat (villas gallo-romaines ?) . 11 - Porte des Sagnettes 12 - Route protohistorique Est d'accès à l'Oppidum 13 - Enclos rectangulaire sur la route de jonction des gués de Vienne et de Maulde. Emprise de structures d'habitats près de Chez-Garaud 14 - Eperon barré avec système de fortification d'entrée. Plus loin à l'est, traces d'un chemin d'accés à un habitat éventuel, sur un replat de confluence, au sud des Champs (voir mosaïque verticale). |

|

Cette dernière image illustre la tentation permanente de certains érudits de village à faire fructifier à petit bénéfice, tant des histoires venant de rumeurs invérifiées que des documents plus sérieux venant de chercheurs pointilleux, qui les ont laborieusement et méticuleusement découverts et recueillis, à leur corps défendant, loin des sentiers battus et des idées reçues. |

|

| Le cas s'est concrétisé récemment d'un piratage d'image de la part d'un vulgarisateur probablement bien intentionné, qui vient de produire sur une encyclopédie du net et sans citer nommément ses sources, un état de nos découvertes sur l'oppidum de Villejoubert ( 87) dans le but louable de conforter l'intérêt historique que peut présenter la commune de St Denis des Murs. Ainsi - ici comme ailleurs - l'engoument d'un certain public suscite la publication d'anecdotes d'un folklore approximatif qui puise à toutes les sources disponibles : ces textes tantôt empruntent à des souvenirs dignes des veillées des chaumières des siècles passés pendant que d'autres s'inspirent de travaux contemporains plus sérieux. Les uns et les autres convenablement "arrangés" pour émouvoir un public qui pense retrouver ici un pâle souvenir de ses racines. A St Denis, publiée sans nom

d'auteur, une carte copiée sur notre site (voir ci-dessus) est

agrémentée d'un certain nombre de fioritures

supplémentaires qui montrent bien l'état d'esprit du

plagiaire : celui-ci prolonge par exemple un certain nombre de "voies

gauloises" dont il ne sait sans doute pas

qu'étant rarement traduites par des indices au sol, elles se

laissent difficilement deviner sauf cas d'exception : tels la proximité d'habitats.

Le risque est ainsi constant, la technique informatique permettant une diffusion exponentielle de renseignements de toutes natures et puisés à toutes les sources, de voir des néophytes inspirés, manquant d'expérience autant que de prudence et de probité, planer au-dessus de leurs moyens et avancer des conclusions qu'ils se trouvent bien incapables d'assumer. Et il arrive aussi qu'aux

inévitables erreurs ou approximations, dont celles du chercheur

de base qui redoute

pourtant et toujours de céder à l'interprétation farfelue, l'invention du copiste ajoute l'ineptie.

C'est ainsi qu'à titre de simple exemple, on peut annoncer sans grand risque que

la voie protohistorique qui sort de la porte des Sagnettes, se dirige

vers la Maulde . . . Mais on ne peut strictement rien dire de

sérieux sur la suite du tracé.Or sur le plan piraté on voit la route des gaulois, une fois passé un gué probable, continuer droit vers le nord en gravissant hardiment la pente vertigineuse de la rive droite, défoncer la fortification et traverser le plateau quasi circulaire d'un des plus beaux "éperons barrés" (forteresse primitive des premiers âges du fer : indice 14) connus en Haute-Vienne : l'éperon barré des Champs.

Celui-ci n'ayant encore jamais été

reconnu

à ce jour - ni même signalé - par

l'archéologie

traditonnelle , qui se donne rarement vocation à

dépasser les périmètres d'investigation (et

d'imagination !) qu'elle s'est elle-même fixés. Toute l'interprétation méticuleuse et circonstanciée que nous avions cru développer

au fil de 5 ou 6 années de recherche se trouve bousculée. Car c'est à nouveau prolonger le jugement sommaire qui nous a valu de voir des perforations modernes

(du XIXe et XXeme siècles, voir notre image ci-dessus : étoiles rouges) déjà invoquées par l'érudition comme autant de "portes protohistoriques" qui auraient été percées dès son origine dans les remparts du grand oppidum . . . Ou à la "porte du petit rempart" de demeurer indécelable ( et béante ?) aux yeux des fouilleurs du fait d'un "demi murus gallicus" dont on n'a pas envisagé le nécessaire vis à vis . . . Parlons-nous d'oppidum (au pluriel !) ou de paniers percés ? - "Taisez-vous, Vauban !" |

|

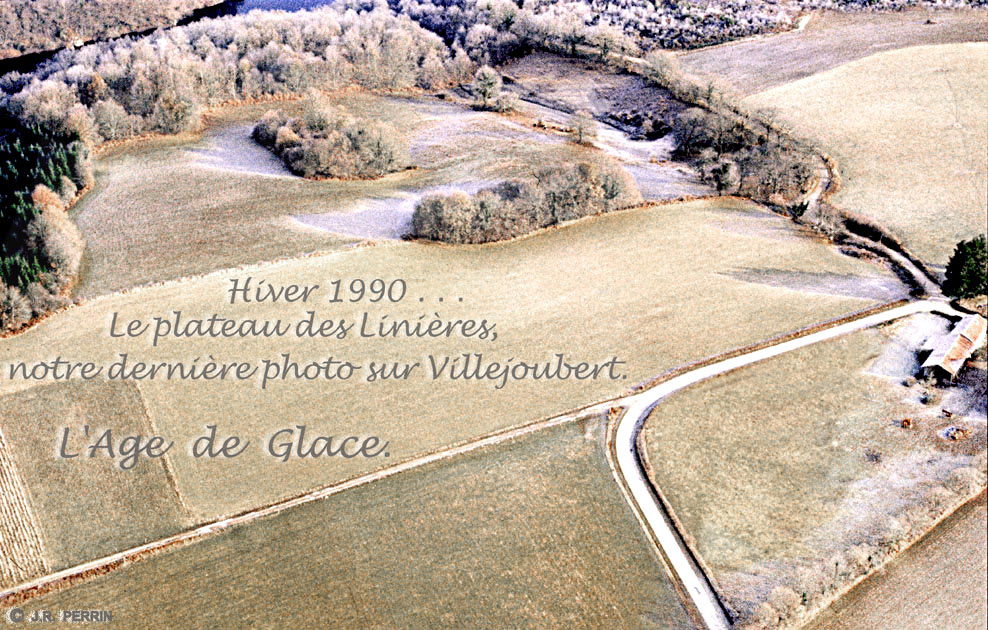

Le soleil

rasant d'un matin d'hiver et la gelée blanche accentuent deux

dépressions

soulignées par une population de saules : d'anciennes

mares gauloises ou autres équipements, aménagés dans la dépendance

de la ferme des Linières ? Voir la photo dédiée plus haut dans cette page. |

|

|

Page précédente |  |

Haut de page |

|

Page suivante |

|||||||||||||