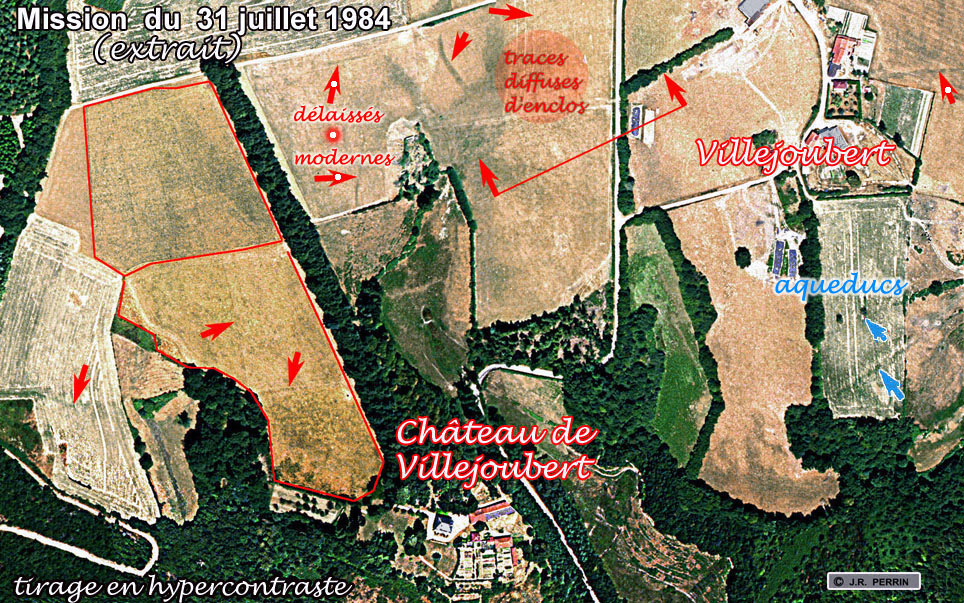

Routes

modernes . . .

Au centre du cliché, à droite du mur de

barrage de

l'oppidum, la route Départementale 115 actuelle de Bujaleuf

à St Léonard de Noblat barre le

cliché. On

remarque au centre, immédiatement à droite du mur

de

barrage, en léger décalage de la route, la trace

sombre

et bien calibrée d'un délaissé

ancien.

Les

deux tracés utilisent la

même brèche percée au travers du murus

gallicus.

Il s'agit là d'itinéraires modernes qui ont

nécessité une

démolition ponctuelle, directe et sans précaution

spéciale d'un mur de défense qui n'était

plus perçu comme tel depuis des temps immémoriaux. Selon nous, aucun de ces

itinéraires, aussi bien l'ancien que l'actuel, n'ont

de chance

d'être d'origine protohistorique ou antique .

De nouveaux travaux

d'élargissement du passage sont connus au

siècle dernier en ce qu'ils ont attiré l'attention de

notables avertis qui ont découvert à cette occasion, des

"pointes de

flèches" dans les déblais.

Il s'agissait en fait des longs clous subsistant des

entrecroisements de troncs d'arbres qui armaient la terre des

fortifications gauloises .

Et de surcroît, plus loin, vers le milieu de l'oppidum, le

même itinéraire

de crête actuel va à nouveau perforer un

nouveau mur de barrage gaulois

découvert en sous-bois et désigné

sous le nom de "petit-rempart" par les

archéologues qui ont

relevé son emplacement et fouillé sa structure.

Mais l'étude du monument n'a donné lieu à aucune réflexion quant à sa place dans le système

défensif de l'oppidum.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

et cheminements gaulois

ou antiques

A l'extrémité orientale de l'oppidum, perpendiculairement au

délaissé de l'ancienne D 115 et à quelques

mètres seulement en contrebas du mur de barrage, on note une

zone

humide. Des

chenaux

- nous le vérifierons plus loin - émanent de la ferme récemment

disparue des Sagnettes. Ces très anciens fossés sont actuellement

réalimentés en eau par le réseau fossile de l'ancienne D 115 depuis

longtemps délaissée. Ces fossés de l'ancienne route

collectent l'eau qui

vient par le jeu de la pente, envahir les terrassements

gaulois et trahir ainsi leur existence :

voilà un

détail

qui s'avèrera d'une grande importance

archéologique pour

l'interprétation des indices que nous relèverons

lors de

prochains vols.

D'autant que si vous étiez passé

sur la

route à la fin des années 1980, vous n'auriez pas

manqué de

remarquer un ancien abreuvoir ou lavoir de racines

fourragères

qui fut un jour creusé sur cette trace, au-delà de la

route, par l'exploitant agricole pour profiter de cet apport d'eau pour le moins sporadique.

Toujours sur notre cliché ci-dessus, au

centre droit et

en haut, une large trace érodée prolonge une haie

courbe

et va se confondre avec la lisière d'un bois. Elle cache un ancien chemin joignant deux

gués (un sur chaque

rivière).

Son environnement immédiat, nous y reviendrons, comprendra un

enclos rectangulaire pratiquement accolé.

Proche du lieu-dit actuel "la Barrière", on remarque des zones

d'habitat qui prendront corps sur les photos d'une prochaine page,

des enclos avec "galerie de façade" en vis à vis, de

part et d'autre d'une petite dépression.

Ce cheminement est établi

hors fortification au fond

d'une légère ensellure, sur la partie la plus

étroite et la moins élevée de

l'oppidum : c'est une

limite de communes calquée sur une limite de paroisse. Son

origine se perd sans doute dans la nuit des temps mais on peut

être assuré que ce passage protohistorique

était encore

utilisé dans l'antiquité tardive, au Moyen-Age et plus tard

encore.

Enfin,

limitée à l'est par le mur de barrage de

l'oppidum, qui passe près de l'ancienne

ferme des Sagnettes, une parcelle ne demande qu'à

être

qualifiée de paracirculaire si on veut bien nous accorder

qu'elle ait pu, dans les temps très anciens qui nous

occupent, s'étendre au nord et

au-delà de la route

départementale actuelle; elle est signalée au sol

par une

pancarte: "Le

Camp de César". Elle n'a pas particulièrement

attiré semble-t-il l'attention

des archéologues de terrain qui n'y ont observé

aucun mobilier ancien semble-t-il. Pourtant son apparence incite

à penser à un

fortin, un bastion, un point de défense

appuyé sur une

partie

de la fortification, la moins bien naturellement

défendue.

Un inventaire archéologique reste

peut-être à faire.

Pour ne pas alourdir exagérément le

commentaire et anticiper sur la suite de la description, un

certain nombre d'indices sont simplement signalés par des

flêches: cheminements, fossés, zones

usées,

érodées ou au contraire comblées

naturellement,

remblayées. |