|

Jean régis PERRIN

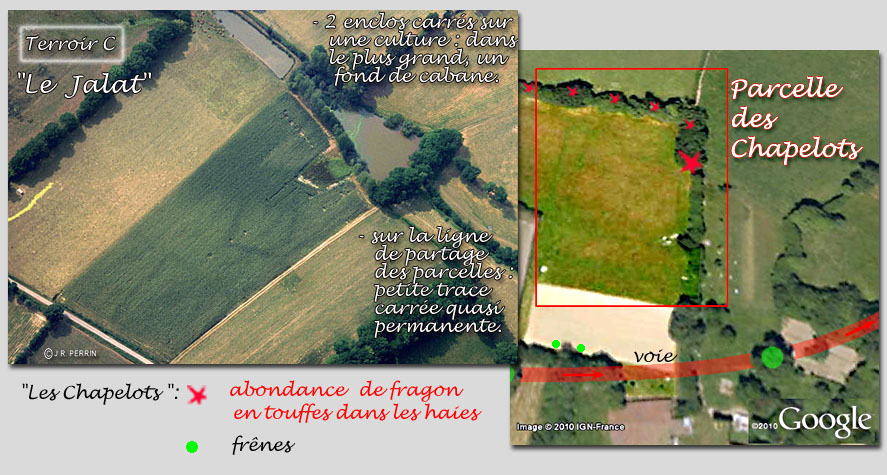

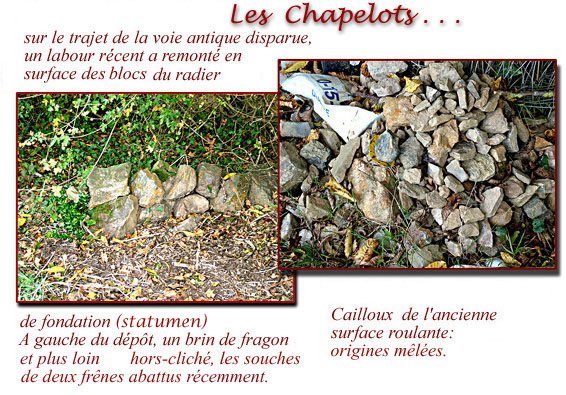

Un désert archéologique (II) Révélées par des terrassements et des essences botaniques liées au passage prolongé des bêtes et des hommes, des routes qui furent bâties selon la technique romaine, évoluent au milieu d'un peuplement indigène. Quelques siècles plus tard, en marge de structures disparues, un

hameau s'agglomère

autour de la chapelle d'un prieuré. L'élévation des granges témoigne d'un réemploi massif des pierres issues de l' approvisionnement fortement disparate des vieilles chaussées romaines. Ainsi, à l'examen du bâti, on reconnaît le voisinage de routes antiques disparues mais on cherche toujours les gués sur la rivière. |

Voie romaine et caractère du bâti

|

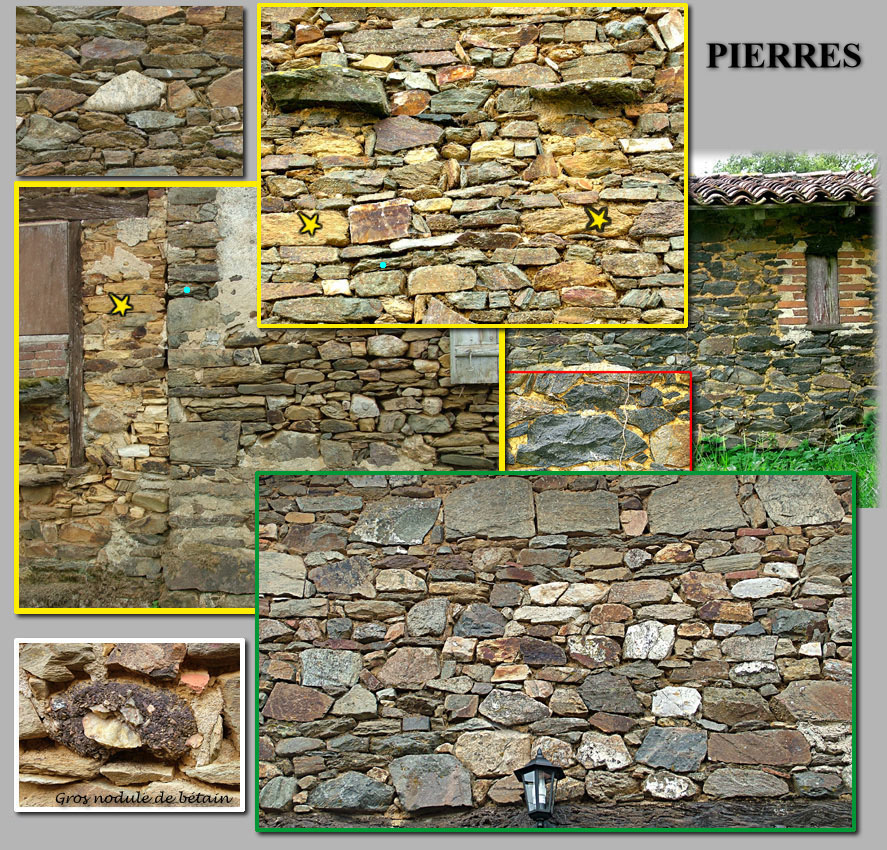

Les bâtiments du village ont été construits

et reconstruits d'un siècle à l'autre, en utilisant

les pierres tirées du sous-sol à faible profondeur (étoiles jaunes). Il s'agit

essentiellement d'un

mauvais schiste jaune-pâle dont les parements ont tendance

à se désagrèger sous l'effet de l'humidité.

Ce que les vieux bâtisseurs nommaient la "cervelle" du banc et dont ils devaient souvent se contenter. Une variété plus compacte, toujours sous forme de plaquettes - dite pierre des Taillas, site à peine distant - issue de niveaux plus profonds et plus difficiles à atteindre, présente une meilleure tenue et des parements plus foncés. |

|

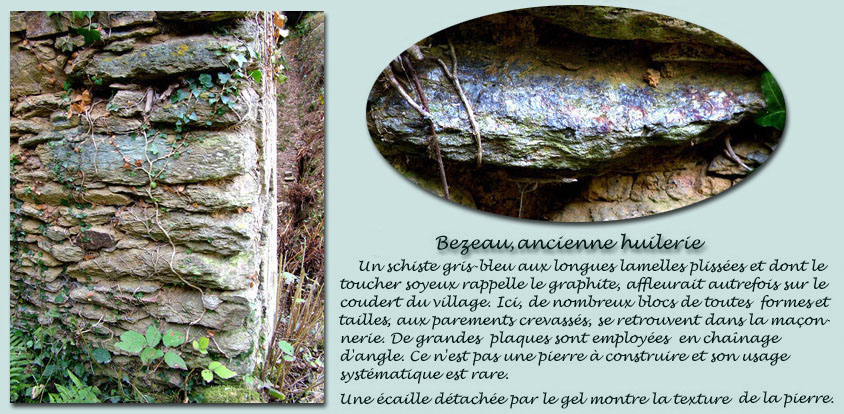

En calage on remarque quelques rares plaquettes d'un schiste

micassé , bleuté, (points bleus) très dur à extraire

car il s'effeuille sous le marteau. Ses affleurements

autrefois

visibles dans le village, sont maintenant recouverts par le bitume.

Nous en faisons une mention spéciale ci-dessous dans le mur de l'huilerie, car il va réapparaître en longue balafre affleurante et à la même cote d'altitude, au travers du domaine antique de Busserolles que nous allons bientôt survoler. Il s'y ajoute , en mélange, une infinie

variété de pierres de toute provenance, totalement

étrangères au substrat local et qui ne peuvent selon nous,

que provenir d'un stock séculaire constamment

réemployé depuis la démolition des voies antiques.

Nous avons même observé un gros nodule de bétain (minerai de fer local) en provenance possible de la sole d'une ancienne ferme gauloise du voisinage où se pratiquait une petite métallurgie.

|

Cailloux, murets, pierres roulantes et pseudo-sources.

|

|

La botanique

Des plantes et des arbustes qui portent témoignage

| 1 Grand Chemin des Landes : une ancienne voie romaine. Une cépée de houx arborescent. Sur ces très vieux rejets, les feuilles n'ont plus de piquants . 2 Bezeau, haut du village : sur le passage de la voie, un grand frêne au milieu d'anciens jardins. Le frêne aime les sols frais et profonds. Une importante touffe de buis est accolée au tronc, à l'opposé de la cabane : repèreF sur la mosaïque verticale . Le buis, arbuste calcicole marquait et marque encore l'emplacement de constructions, petites ou grandes d'époque antique. La chaux du mortier romain toujours présent dans les sols d'éboulis, contribue à entretenir un biotope favorable à cette plante. |

| La présence repérée en rase campagne ou ailleurs, de fortes cépées de buis trahit les ruines plus ou moins disparues, d'habitat ou de constructions gallo-romaines. Il n'est pas rare qu'une toponymie caractéristique, d'origine latine ( buxus : le buis) marque ces lieux : Bussière, Busserolles, Buxerolles, Labussière, Le Bois . . . |

3 Grand Chemin des Landes : touffe de fragon - une entre mille autres. Et il serait peut-être fastidieux d'aller plus loin mais on peut tout de même dire encore que : - le genêt aime les sols secs et acides, la rocaille et le soleil. Au printemps, sa floraison jaune d'or, visible de loin, vous indiquera les passages du chemin antique : le Masbourdier (Verneuil/Vienne), le Queyroix (St-Priest-sous-Aixe), Bois des Vaseix en élément pionnier avec la ronce, après dégagement des chablis de 1999 . . . - la ronce et l'ortie suivent l'homme à la trace depuis la nuit des temps : touffes envahissantes aux abords des gués, Vincou, ou en rase campagne, prairie de la Maillartre (Verneuil) . . . - le coudrier (noisetier) en cépées, aime l'humus et les sols frais . Il balise souvent les fossés des anciennes voies : le Boschaudérier . . . - le saule colonise toutes les arrivées d'eau : Boulevard du Mas-Bouyol . . .

- le noyer pas plus que le buis ne sont endémiques en Limousin.

Ils colonisent cependant les emplacements où se sont

élevées un jour des édifices romains ou autres:

l'imprégnation des terres par les restes de mortier va dans le

sens de ses affinités calcicoles (vicus de Chassenon, terres riveraines du Chemin-Ferré aux Richards, terres de Grandvaud, de la Trémouille etc . . .)

- l'érable champêtre qui dans certains cas, marque le passage des anciennes voies : il ne semble pas être partout à son aise. Une remarque au sujet du fragon : il marque également de sa forte empreinte les zones d'attente, les terrasses élevées au-dessus des gués, caravansérails où voyageurs et rouliers attendaient la fin des crues qui rendaient les gués impraticables. C'est un jalon très sûr que nous rencontrons tout au long des très anciens itinéraires.

Mais, chose curieuse, si nous ne sommes pas étonné de

trouver de telles plates-formes au-dessus de gués comme

Verthamont en aval de Limoges sur la Vienne par exemple ou ailleurs,

autant nous sommes surpris d'en observer au-dessus des ponts

réputés antiques ou d'origine antique tels que le

Pont-des-Piles (La Gabie) sur la Vienne à Verneuil ou à Rancon sur

la Gartempe.

Plutôt que des ponts à arches, il aurait peut-être pu s'agir à l'origine, de simples piles de maçonnerie massive - qui seraient venues jusqu'à nous comme bases de ponts plus tardifs - des piles supportant des tabliers rustiques en bois , établis au ras de l'eau, et donc sensibles eux aussi, aux crues d'un certain niveau. Mais le fragon a aussi ses terres : ne soyez pas surpris par sa rareté entre Glane et Gartempe sur le méridien de Rancon. |

|

Les "commodités" :

une remarque . . . a posteriori .

J'allais oublier le sureau !

Au hasard des campagnes autrefois, le sureau colonisait les abords des

rigoles qui emmenaient dans les prés le lisier des

porcheries.

Dans les villages, frères omnivores . . . des cépées de sureau couvraient - et couvrent encore - d'une ombre légère certains édicules au fond des jardins. Bien que leur fréquentation soit largement tombée en désuétude, la présence luxuriante du végétal persiste et signe toujours la vocation passée du lieu !

On s'étonne quand même de trouver cet arbuste en

rase campagne, en certains points bien précis, aux abords du passage de voies

antiques par exemple. Comment une imprégnation organique aussi ancienne peut-elle encore se manifester ?

Plus près de nous sans doute, sur la rivière Vienne, une montée de voie émanant d'un gué disparu et sans aucun doute d'origine antique, a vu son usage se poursuivre très longtemps. En effet, il y eut, tardivement un donjon sur la crête : des aménagements se lisent encore sous la mousse et les ronces. Un filet d'eau dévale encore la pente en rive d'un reste de chemin. Des rejets de sureau abondants se maintiennent tout au long du parcours mais la pénombre dense des grands arbres les réduit localement à la taille de 30 à 50 cm. |

|

|

|

|

|